Livre Blanc. Synthèse des recommandations CECAP

Publié le 29 mars 2010 à 16:00

Un Plan Parkinson pour :

- Une coordination des soins plus efficace :

- Une égalité de traitement sur tout le territoire en renforçant le nombre de neurologues notoirement surchargés

- Une chaîne de soins pluridisciplinaire sans discontinuité et bien coordonnée par une entité unique

- Un médecin traitant au rôle mieux défini et plus perceptible

- Un centre de référence par CHU

- Un réseau de professionnels par Région

- Une meilleure prise en charge médicale :

- Des référentiels de bonnes pratiques pour des professionnels (médicaux, paramédicaux, services à la personne…) mieux sensibilisés et formés

- Une prise en charge éducative et psychologique de la personne malade et de l’accompagnant dés le diagnostic et évoluant selon les besoins

- Des infirmières spécialisées Parkinson, au plus près des malades, en charge de l’éducation thérapeutique, de l’annonce, des traitements…

- Une préparation de la consultation par les personnes malades, plus élaborée, pour des traitements mieux « optimisés » et des effets secondaires, notamment addictifs, mieux maîtrisés

- La reconnaissance et la participation des « malades et accompagnants experts »

- Une meilleure prise en charge sociale :

- Changer le regard par des campagnes d’information (« Parkinson s’est invité chez nous », « Les jeunes aussi… »…)

- Des professionnels sociaux mieux sensibilisés et formés

- Former, informer et protéger les accompagnants pour en faire de réels collaborateurs de santé

- Des structures d’accueil adaptées aux différents stades de la maladie et en nombre suffisants

- Une prise en charge sociale (humaine, technique, financière, loisirs…) en adéquation avec les besoins

- Des associations plus actives : donner aux associations les moyens pour assurer leur rôle social

- Les Jeunes aussi… :

- Des méthodes et des structures adaptées aux Jeunes Adultes

- Une recherche plus concertée et plus visible

Pierre Lemay.

Association des Parkinsoniens de la Manche

Livre Blanc. Les recommandations CECAP

Publié le 28 mars 2010 à 06:49

- Image et représentations

- Bien faire ressortir les besoins différents selon les 3 stades de la maladie et selon l’âge du diagnostic :

- L’apprentissage (la découverte)

- La maladie installée (dyskinésies et fluctuations d’effet)

- La maladie sévère (les troubles cognitifs)

- Les Jeunes Adultes parkinsoniens

- Les personnes très âgées

- « Changer le regard » par des campagnes d’information : « Parkinson s’est invité chez nous », « Les Jeunes aussi… »… mises en œuvre par l’Etat, les Collectivités territoriales, les Médecins, les Associations…

- Bien faire ressortir les besoins différents selon les 3 stades de la maladie et selon l’âge du diagnostic :

- Annonces et diagnostics

- Une prise en charge éducative de la personne malade et de son accompagnant dans un programme adapté d’éducation thérapeutique d’une part et psychologique d’autre part à chaque changement de situation notable (premier diagnostic, dyskinésies et fluctuations d’effet, troubles cognitifs).

- Remise d’un Livret d’Accueil élaboré par les médecins et l’ensemble des associations

- Elaborer un document de référence des bonnes pratiques médicales relatives à l’annonce

- L’ALD au plus tôt sur simple certificat médical du neurologue

- Les accompagnants familiaux (préférer accompagnants à aidants)

- S’appuyer sur le réseau de proximité constitué par les CLIC (¹) pour l’aide aux accompagnants (renfort d’un psychologue)

- Mieux connaître la population concernée (observatoire social)

- S’appuyer sur « les malades et les accompagnants experts » formés, pour l’écoute et les conseils aux accompagnants

- Former les accompagnants

- Formation médicale et paramédicale :

- Formation psychologique :

- La relation d’aide, communiquer, résoudre les difficultés relationnelles, les motivations, la culpabilité…

- Informer les accompagnants (les aides sociales, les CLIC, La MDPH….)

- Protéger les accompagnants :

- Détecter les accompagnants en difficulté en s’appuyant sur les réseaux de proximité

- Créer des centres d’écoute et de conseils (individuels et collectifs) à la rencontre des accompagnants

- Remplacer au quotidien (un tiers du temps de l’Accompagnant ?)

- Donner du répit

- Lutter contre l’épuisement :

- Groupes de paroles

- Prise en charge psychologique

- Répondre à l’urgence

- La coordination des soins

- Une égalité de traitement sur tout le territoire en renforçant le nombre de neurologues notoirement surchargés (délai moyen d’obtention d’un rendez-vous > 4 mois)

- Repenser une chaîne de soins pluridisciplinaires sans discontinuité, notamment mieux définir le rôle du médecin traitant

- Renforcer la formation des médecins traitants, du personnel médical et paramédical, du personnel de service (référentiel de bonnes pratiques)

- Inciter les personnes malades à mieux préparer leur consultation

- Mieux « optimiser » les traitements (les dyskinésies sont-elles inéluctables ?) et le plus possible à la maison avec l’aide du médecin traitant pour limiter les hospitalisations d’ajustement très souvent mal vécues par les personnes malades loin de chez elles.

- Créer un centre de référence par CHU comportant notamment des infirmières spécialisées Parkinson en charge de l’éducation thérapeutique, de l’annonce, des traitements…

- Créer un réseau Parkinson par Région

- Les Jeunes aussi…

- S’appuyer sur le réseau de proximité constitué par les CLIC(¹) pour renforcer la mission Jeunes Adultes parkinsoniens (adjonction d’un travailleur social) sur délégation de la MDPH :

- Mieux connaître la population concernée pour mieux prendre en compte ses besoins localement

- Informer (vie professionnelle, aides sociales…)

- Organiser des rencontres régulières entre malades et entre malades et accompagnants

- Prise en charge psychologique de l’accompagnant

- Prise en charge psychologique des enfants

- Elaborer un document de référence relatif à la problématique du travail (aménagement du poste, mi-temps thérapeutique, télétravail à domicile …) à destination des personnes malades, des médecins du travail, des Services sociaux….

- Renforcer les plans d’aide pour prendre en compte la diminution des ressources affectant la vie sociale, l’éducation des enfants, les loisirs, la vie sociale…

- Mettre à disposition un site national : « Parkinson : les Jeunes aussi… » pour renforcer l’éducation thérapeutique des Jeunes Adultes parkinsoniens notamment sur le problème des effets secondaires des traitements (dyskinésies, variations d’effet sans oublier les addictions aux conséquences dramatiques sur la vie du couple).

- S’appuyer sur le réseau de proximité constitué par les CLIC(¹) pour renforcer la mission Jeunes Adultes parkinsoniens (adjonction d’un travailleur social) sur délégation de la MDPH :

- Maintien à Domicile

- Renforcer les aides sociales notoirement insuffisantes :

- Lever les freins qui limitent la demande d’aide par des campagnes d’information

- Revoir l’APA à la hausse (couvrir un tiers du temps consacré par l’accompagnant ?)

- Repenser la grille GIR qui évalue un niveau d’incapacité et non un besoin d’aide

- Mieux prendre en compte les charges réelles lors du calcul de l’APA

- Améliorer le temps de traitement et alléger les procédures de demande d’aide

- Renforcer l’aide aux accompagnants pour améliorer leur disponibilité et leur qualification

- Aménager son logement :

- Mettre en oeuvre un bureau de conseils au niveau de chaque MDPH

- Améliorer l’aide financière trop juste (plafond et niveau trop bas, aides non dégressives…)

- Renforcer la compétence des assistantes de vie notamment en augmentant le nombre de diplômés (moins de 10% seraient diplômés)

- Renforcer les contrôles exercés par les associations d’aide à domicile pour favoriser la bientraitance (question : qui exercera ces contrôles lorsque l’aide n’est pas fournie par une association d’aide à domicile – chèque emploi/service par exemple ? Faut-il alors créer un réseau de contrôle indépendant ?)

- Mieux dimensionner les accueils de jour spécifiques parkinson et l’hébergement temporaire, le manque de place est flagrant et il convient d’y remédier de manière urgente

- Renforcer les aides sociales notoirement insuffisantes :

- Education thérapeutique

- Une inégalité flagrante sur le territoire

- Des expériences éparses aux résultats inégaux

- Tout est à penser et à mettre en œuvre, quelques idées génératrices :

- Un référentiel national

- Un groupe d’infirmière spécialisée par centre de Référence de chaque Région (une infirmière par département serait l’optimum)

- Aller à la rencontre des Personnes malades et des accompagnants en organisant des séances décentralisées ou prendre en charge les transports (au-delà de 20km, les personnes ne se déplacent pas)

- S’appuyer sur les « malades et accompagnants experts »

- Modes d’accueil temporaire

- Un manque de place flagrant en accueil de jour et hébergement temporaire

- Une inégalité flagrante entre ville et campagne

- Ne pas oublier le problème du transport des personnes pour l’accueil de jour notamment en campagne

- Dans un premier temps, le nombre de places doit être sérieusement revu à la hausse

- Des structures d’accueil inadaptées

- L’accueil des malades parkinson a des caractéristiques propres et il faut à la fois adapter le mode d’hébergement et la formation du personnel

- Politique de recherche médicale et études épidémiologiques

- La compétence de CECAP en la matière est trop faible pour donner une opinion mesurée. Il faut être du sérail pour donner un avis éclairé.

(¹) : La mise en œuvre de l’aide aux accompagnants, de l’accompagnement des jeunes Adultes parkinsoniens, de l’éducation thérapeutique… doit être au plus près possible des personnes. L’échelle du réseau des CLIC nous paraît la mieux adaptée pour ce réseau de proximité, cependant, les surcoûts de personnels (2 postes de plus par CLIC) peuvent paraître prohibitifs et il faudra vraisemblablement une structure aux mailles plus larges à l’échelle de chaque centre de neurologie (par exemple, département de la Manche : 9 CLIC et 3 centres de neurologie)

Au revoir, Émile…

Publié le 30 décembre 2009 à 17:47Emile Rainon est décédé le 21 décembre 2009 et j’ai beaucoup de peine car c’était un grand bonhomme.

Malgré notre longue relation amicale, j’ai toujours refusé de tutoyer cet homme que je respectais du fait de son âge, de sa grande culture et de ses qualités humaines.

Nous avons beaucoup travaillé sur l’ajustement des traitements (Colette Veguer, Bernard Geffray et moi nous souvenons du grand nombre de fois où nous avons repris les documents car il était très exigeant et les trouvait trop petits ou trop grands ou trop ceci ou trop cela…).

J’ai estimé qu’il aurait aimé encore publier un texte difficile comme d’habitude mais si utile pour un meilleur traitement, j’ai intitulé le texte : « Il vaut mieux répéter les doses qu’augmenter leur valeur » comme il le disait si justement et si souvent.

Ce petit document, extrait d’un texte beaucoup plus important que nous avions commis ensemble il y a quelques années, est un hommage et j’ose espérer qu’il sera utile à la jeune génération.

Pierre Lemay

- Né en 1929.

- Ingénieur géophysicien, ENSAM et ENSPM, la recherche pétrolière m’a permis de visiter la planète bleue du Nord au Sud et d’Est en Ouest.

- Diagnostic Parkinson tardif (1997), symptômes précoces (1992).

- Retraité en 1989 ; activités associatives, marche, pêche, chasse, lecture, recherches archéologiques, randonnée… difficiles ou abandonnées en raison de la maladie de Parkinson qui pénalise aussi l’art d’être grand-père.

Groupe de « retour d’expérience » Jeunes Parkinsoniens : un message

Publié le 29 décembre 2009 à 08:15En travaillant sur le problème des « Jeunes Parkinsoniens » dans le cadre des Etats Généraux de la maladie de Parkinson, nous sommes quelques uns à percevoir que nous n’avons pas fait grand chose pour eux, ils ont des problèmes spécifiques que ceux qui ont été affectés jeunes ont affronté également et je pense nécessaire et utile de monter un groupe de « retour d’expérience » pour leur transmettre ce que nous avons connu : les erreurs que nous avons commises, les bonnes pratiques également, les difficultés de compréhension rencontrées auprès des organismes de tutelle, les lenteurs de certaines administrations, les difficultés rencontrées dans le cadre du travail, de la famille et dans l’éducation des enfants, la diminution des revenus… Je propose donc de constituer un groupe indépendant chargé de constituer des fiches de « retour d’expérience » mises à disposition des plus jeunes sur le site du GP29.

Je vous demande de transmettre le fichier joint aux adhérents de votre association ayant connu ou connaissant des problèmes de « jeune Parkinsonien » et ayant envie de transmettre leur expérience. Le mode de travail choisi est l’échange de mails, il convient donc également que la personne dispose d’un ordinateur.

Merci par avance,

Très cordialement

Fichier à télécharger : Constituer un groupe de réflexion jeunes Parkinsoniens‑1

Pierre Lemay

Secrétaire Association des Parkinsoniens de la Manche

16 rue de la Foire

50590 — Montmartin sur Mer

Tel : 02 33 46 76 23

E‑mail : apmanche@wanadoo.fr »

La problématique des jeunes Parkinsoniens et quelques pistes de solution

Publié le 02 décembre 2009 à 09:49Jeunes Parkinsoniens

Article de Corinne Belmudes et Pierre Lemay

1- « Renforcer la mission handicap des jeunes adultes (sur délégation de la MDPH) au sein de chaque CLIC »

La MDPH est la seule structure étatique se préoccupant des « Jeunes Parkinsoniens », elle est en surcharge permanente (délai moyen de traitement d’une demande d’aide de l’ordre de 9 mois ?), il nous semble que le CLIC, par son maillage de proximité pourrait être le lieu idéal pour traiter le cas des jeunes adultes Parkinson, l’embauche d’un travailleur social permettrait de mieux connaître la population concernée (observatoire social) et de mieux l’informer.

2- Les dix conditions d’une bonne prise en compte des Jeunes Adultes Parkinsoniens

- Une prise en charge éducative de la personne malade et de son conjoint dans un programme d’éducation thérapeutique d’une part et psychologique d’autre part, adapté et suivi

- Une meilleure information des jeunes malades et de leurs conjoints relatives à :

- la vie professionnelle

- les aides sociales (techniques, financières et humaines)

- Des rencontres régulières entre malades et conjoints de malades animés par des « malades experts » et des « aidants experts »

- « Coaching » de la personne malade par un « malade expert » et du conjoint par un « aidant expert »

- Prise en charge psychologique de la personne et du conjoint

- Prise en charge psychologique des enfants

- Renforcer les plans d’aide pour prendre en compte l’éducation des enfants, les loisirs, la vie sociale, les vacances…

- Élaborer une campagne d’information « les jeunes aussi » mis en œuvre par l’Etat, les collectivités territoriales et les associations

- Mettre à disposition un « téléphone vert » national et un « site » national également, dédié aux « jeunes Parkinsoniens » pour évoquer entres autres les problèmes des effets secondaires des médicaments aux conséquences dramatiques sur la vie du couple.

- Une délégation de certaines missions de la MDPH au CLIC pour permettre de mieux connaître la population concernée (observatoire social) et une meilleure prise en compte locale des problèmes spécifiques des jeunes Adultes Handicapés, notamment des Jeunes Adultes Parkinsoniens

Pour consulter le reste de l’article, cliquez ici

États généraux de la maladie de Parkinson

Publié le 15 novembre 2009 à 20:40Réunion de Nantes du 16 novembre 2009 relative au « maintien à domicile »

Réflexions préalables

La réunion de Nantes du 16 novembre 09 a pour objet d’examiner les conditions d’un bon maintien à domicile en associant des « experts » du domaine et un groupe de malades/aidants. Un grand merci à Guy Seguin, le responsable de l’Association de Loire-Atlantique, qui a beaucoup donné pour organiser cette réunion tripartite réunissant les trois fédérations principales de la maladie de Parkinson : France-Parkinson, FFGP et nous CECAP. C’est déjà un petit miracle que ces trois Fédérations acceptent de travailler ensemble et il faut remercier également les responsables de ces fédérations d’avoir provoqué l’événement.

Le matin, après que les experts se soient exprimés, l’animateur lance les débats entre les intervenants et le groupe des personnes malades et proches. L’après-midi, un atelier de travail permet aux personnes malades et proches d’élaborer leurs recommandations pour remédier aux problèmes détectés.

Il nous a semblé nécessaire de réfléchir avant la réunion aux critères permettant un bon maintien à domicile, nous avons donc demandé à chaque association composant CECAP de nous faire parvenir l’état de leurs réflexions sur le sujet, merci à toutes les associations qui l’ont fait. Voilà l’état de nos réflexions avant la réunion.

Pierre Lemay

Conditions d’un maintien à domicile satisfaisant

Publié le 15 novembre 2009 à 19:10 Conditions d’un maintien à domicile satisfaisant. Lisez le document important écrit par Pierre Lemay.

Conditions d’un maintien à domicile satisfaisant. Lisez le document important écrit par Pierre Lemay.

CECAP et son Assemblée Générale

Publié le 19 octobre 2009 à 17:30Depuis maintenant 6 ans, CECAP organise une semaine de loisirs à l’occasion de son Assemblée générale. Parmi les nombreuses raisons qui ont poussé les responsables de CECAP à mettre en œuvre et maintenir ce qui est maintenant une tradition, nous retiendrons principalement, outre le plaisir de se rencontrer, le partage des informations relatives aux traitements, aux aides sociales, à l’aménagement du logement… l’échange de « trucs » de la vie quotidienne et bien d’autres choses encore.

A tour de rôle, chaque association qui compose CECAP organise cette manifestation, c’est une rude tâche que d’accueillir plus d’une centaine de personnes dans un même lieu mais c’est également un moment privilégié pour mieux se faire connaître dans le département tant par les personnes malades et leurs familles du fait des interviews dans les journaux, de la venue de personnalités du monde médical ou paramédical pour animer des réunions d’information… que par les autorités du domaine social, politique… de proximité du fait des demandes de toutes natures formulées à cette occasion (subventions spécifiques, animation de réunions d’information du domaine social…)

Une journée est consacrée aux Assemblées Générales AGP et CECAP : approbation des rapports ‑moral et financier- bilan financier du compte Recherche, questions diverses… Chaque Responsable des Associations composant CECAP présentes à l’Assemblée Générale commente ensuite les actions de l’année.

Une deuxième journée est ensuite consacrée à des réunions d’information généralement orientées sur les travaux internes ou financés par CECAP.

Un regard sur quelques sujets traités depuis quelques années nous permet de dire que nous avons bien travaillé :

- L’ajustement des traitements

- La mesure ambulatoire des symptômes parkinson

- Les aidants

- Les Etats Généraux en partenariat avec France Parkinson, la FFGP et d’autres associations Parkinson indépendantes (enquête CECAP, prise en charge de la réunion de Nantes relative au « maintien à domicile » entre professionnels et malades/aidants).

Vous avez su vous mobiliser sur les sujets importants et amener votre expérience et votre énergie pour traiter vite et bien les projets que nous vous avons soumis, merci à tous pour votre dynamisme.

Chaque association organisatrice présente également des réunions d’informations animées par des acteurs locaux du domaine médical ou paramédical (neurologues, kinés, orthophoniste…) ou du domaine social (aides diverses, la bientraitance…).

Les autres journées sont consacrées au tourisme (découverte de la région) et aux animations diverses.

Parmi ces animations, il en est une qui devient également une tradition : le concert de « Houle ma Poule ». Ce groupe de la Manche a été constitué autour de Richard, affecté de la maladie de Parkinson depuis bientôt 15 ans, qui considère que la musique est toute sa vie et qu’il ne peut vivre sans. Une bande d’amis musiciens sont venus l’épauler dans son projet pour constituer un groupe de musique folk qui anime des ateliers de danses et effectue des concerts. Il fallait un nom qui évoque les chants de marin et la joie de vivre qu’ils cherchent à transmettre, ce fut « Houle ma Poule », cet « à peu prés » est maintenant bien connu dans leur région.

Le groupe est constitué de :

- Richard Elie (violon, harmonica)

- Christian Cantrelle (guitare)

- Daniel Delaplace (percussions)

- Jean-François Catelin (flûtes et violon alto)

- Pierre Lemay (accordéons diatoniques).

Quelques mots de Richard : « Vous êtes un public que nous apprécions beaucoup, c’est un bonheur de jouer et de chanter pour vous et nous le ferons chaque fois que l’occasion se présentera avec beaucoup de joie. Nous sommes des gens joyeux qui aimons partager le rire et la joie de vivre, vous en avez beaucoup en dépit de votre handicap et c’est un plaisir de voir vos visages illuminés par la joie, d’entendre vos rires et de voir certains danser, merci de nous avoir accueilli parmi vous à Erquy ».

Vous avez certainement pris des photos numériques lors du séjour d’Erquy, vous pouvez en sélectionner quelques unes que vous envoyez à GP29 qui pourra en mettre certaines en ligne, les photos prennent beaucoup de place mémoire et nous serons peut-être obligés de limiter le nombre…

Nous remercions sincèrement tous ceux qui se sont déjà impliqués dans la préparation et la mise en œuvre de ces journées et nous souhaitons bon courage à ceux du Morbihan qui prennent en charge l’organisation de 2010.

Colette Véguer

Pierre Lemay

Les états généraux de la maladie de Parkinson : la participation de CECAP

Publié le 08 septembre 2009 à 08:22Extrait du texte de la présidente du CECAP, en entrée des « états généraux de la maladie de Parkinson » :

J’ai pensé que l’idée était excellente et j’avais demandé à chaque association composant CECAP comment nous pourrions participer à cette vaste enquête.

Nous n’avions pas les moyens financiers pour nous lancer dans une aventure parallèle (France Parkinson réalise cette enquête avec des cabinets spécialisés), cependant, la volonté et l’énergie ne nous font pas défaut, nous l’avons déjà prouvé par le passé et nous pouvions apporter notre contribution à ce projet.

Je voulais en effet porter la stricte parole des adhérents sans distorsion et sans y ajouter ni retirer quoi que ce soit.

Vous avez tous répondu présent et je vous en remercie.

Vous pouvez lire le document en cliquant sur le lien : Etats Généraux — contribution de CECAP

Enquête CECAP « Vivre avec Parkinson »

Publié le 04 septembre 2009 à 20:23Enquête effectuée par les Associations de Parkinsoniens des départements : Charente, Deux-Sèvres, Finistère, Ille et Vilaine, Loire-Atlantique, Manche, Morbihan et Seine-Saint-Denis composant en partie CECAP, de mars à juillet 2009 auprès de leurs adhérents.

La base de données comporte 305 personnes.

22 – 08-09 — enquête CECAP août 09 – 1. Cliquez sur le lien pour lire le document « en ligne ». Pour le lire « à tête reposée », téléchargez le document en faisant un « clic-droit » (cliquer avec le bouton droit de la souris) et choisissez « enregistrer sous… ».

Le CECAP

Publié le 20 février 2005 à 17:51Comité d’entente et de coordination des associations de parkinsoniens

Association de Parkinsoniens de Charente

Mme Carmen Demaille — Argence 16430 Champniers

Tél : 05 45 69 98 32

Association de Parkinsoniens du Finistère (GP29)

Mme Émilienne Six — Larvor Huella — 29460 Logonna Daoulas

Tél/fax : 02 98 20 61 85

E‑mail : gp29@altern.org

Association de Parkinsoniens d’Ille et Vilaine

Mr Jean Claude MORAINES — 52 av. de Caradeuc — 35510 CESSON-SEVIGNE

tél 02 99 83 25 22 ou 0 878 322 679

E.mail jean-claude.moraines@orange.fr

Mr Jean Maigné 29 rue des violettes 35132 VEZIN LE COQUET

tél/fax 02 99 64 56 51

E‑mail : apiv@wanadoo.fr

Association de Parkinsoniens de la Manche

Mr Daniel LE BEURIER — 37 rue des Dunes 50230 AGON COUTAINVILLE

tél : 02 33 46 87 75

E‑mail : apmanche@orange.fr

Association de Parkinsoniens du Limousin

Mr Bernard GEFFFRAY — 7 route de Mont Ceix — 19370 CHAMBERET

tél/fax : 05 55 98 15 82

E‑mail : henri.minaret@wanadoo.fr / jean.gandois@orange.fr

Mr Henri Minaret — Bellac

tél : 05 55 68 08 62

E‑mail : henri.minaret@wanadoo.fr

Association de Parkinsoniens des Côtes d’Armor

Mr Sylvain BIELLE — 9 rue Pasteur — 22950 TREGUEUX

tél : 02.96.71.19.52

E‑mail : s.bielle@laposte.net

Association de Parkinsoniens de l’Hérault

Mr Jean Dagany

tél 04 67 25 10 67 ou 06 14 86 16 85

E‑mail — jeannot@dagany.com

Association de Parkinsoniens de Loire Atlantique

Mr Guy SEGUIN — 14 rue de La Barbinais — 44100 NANTES

tél/Fax : 02.40.48.23.44

E.mail : ass.adpla@wanadoo.fr

Association de Parkinsoniens du Morbihan

Mr Alain Kervella — 18 allée du Pargo — 56000 VANNES

tél : 02 97 63 15 64

E‑mail : lanigalain@wanadoo.fr

Mme Françoise Vignon

21 rue de Bellevue — 56000 VANNES

tél : 02 97 47 65 30

E‑mail : francoise.vignon@free.fr

Association de Parkinsoniens des Deux-Sèvres

Mme Nicole Duret — 7 alllée Bains de Canes — 79000 BESSINES

tél — 05 49 09 10 54

E‑mail : nicole.imenez@orange.fr

Mr Raoul Griffault — 13 rue de la moinauderie — 79120 LEZAY

tél/fax : 05 49 29 41 51

E‑mail : raoul.griffault@tele2.fr

Pharmacocinétique appliquée : notions élémentaires

Publié le 20 avril 2002 à 18:10Aucun médicament efficace n’est anodin (Aspirine comprise)

L’utilisation prolongée, dans le traitement des maladies chroniques, entraîne des effets indésirables parfois sévères qui justifient l’observation d’une thérapie aussi prudente et réfléchie que possible.

Beaucoup de prescripteurs, souvent sous la pression des malades eux-mêmes, ont tendance à forcer les doses et à simplifier leur administration. C’est le danger de la pratique du « qui peut le plus, peut le moins » et du « matin, midi et soir ». N’accablons pas les médecins, la routine guette toutes les professions techniques et la médecine n’est pas seulement un art !

Beaucoup de médecins de familles et de spécialistes connaissent très bien leurs patients et savent les soigner, aussi notre intention n’est pas d’interférer dans cette relation de confiance.

Si cela peut être utile, nous donnons ici quelques rudiments pour faciliter le dialogue entre le praticien et le malade et obtenir un traitement satisfaisant, évoluant de façon prudente avec la maladie.

Le livre de J.P Labaune : « Pharmacocinétique », Edit. Masson, est la source essentielle des notions de base résumées ci-après.

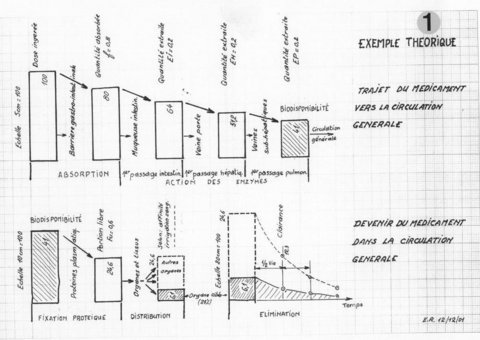

1) Trajectoire du médicament vers la cible et perte en route (fig. 1)

La figure 1 résume le sort du médicament administré par voie orale.

Une partie seulement parvient à la circulation générale (41 % dans notre exemple), c’est la biodisponibilité.

Véhiculée par le sang, cette partie disponible, en partie fixée et neutralisée est distribuée dans tous les organes et tissus, dont l’organe cible (qui reçoit seulement 6.1 % de la dose dans notre exemple).

L’organisme se débarrasse du produit par la fonction d’excrétion. Cette « auto-épuration » se caractérise par le paramètre de clairance. La ½ vie est l’intervalle de temps durant lequel une concentration X de médicament est réduite de moitié.

Généralement, ces paramètres sont indépendants de la dose administrée, la cinétique est dite linéaire, mais varient avec les individus.

2) Dose administrée (fig. 2)

L’effet thérapeutique d’un médicament est surtout lié à la valeur des concentrations plasmatiques. On peut définir :

‑Un seuil thérapeutique, en dessous duquel aucun effet n’est obtenu,

‑Une limite supérieure, au delà de laquelle apparaissent des effets indésirables,

‑Entre les deux, un intervalle thérapeutique dans lequel les concentrations sont actives et non toxiques.

3) Fréquence d’administration (fig. 3)

Problème posé :

‑Parvenir rapidement à l’efficacité thérapeutique.

‑Maintenir une concentration active, dans l’intervalle thérapeutique.

‑Eviter les accumulations toxiques.

Règle générale :

La dose unitaire étant bien adaptée, l’intervalle entre deux prises doit être proche de la ½ vie du produit.

4) Facteurs influençant la pharmacocinétique (fig. 4,5 et 6)

De nombreux facteurs influencent les paramètres pharmacocinétiques : âge, insuffisance rénale et hépatique, facteurs génétiques, interactions médicamenteuses… Nous évoquerons seulement ici l’alimentation et les rythmes biologiques.

Alimentation.

Elle peut influencer l’absorption et l’effet de premier passage, c’est à dire la biodisponibilité :

‑On peut en faire un bon usage : ainsi dans le cas de la cimétidine (traitement de l’ulcère gastrique), l’alimentation ne modifie pas le coefficient d’absorption mais retarde le premier pic d’absorption et élimine le second(fig. 4). Pour être plus efficace, la cimétidine doit être administrée au cours du repas, de manière que le pic de concentration coïncide avec le pic de sécrétion gastrique.

-A l’inverse, il faut privilégier la prise de L‑Dopa (traitement du Parkinson) en dehors des repas pour éviter d’en ralentir la vidange gastrique et pour limiter sa dégradation dans l’estomac.

Pour la sieste ou le coucher suivant de près les repas, se coucher sur le côté droit facilite et accélère la vidange gastrique

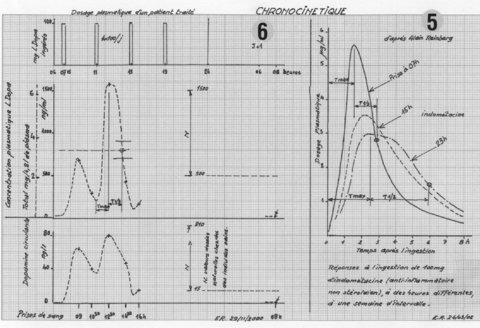

Rythmes biologiques. Chronocinétique.

Les plus familiers concernent le caractère saisonnier du développement des espèces animales et végétales (rythme circannuel) et l’alternance veille/sommeil (rythme circadien, de période 24 heures).

Ce phénomène affecte bien des fonctions et la médecine a appris à les connaître et à les utiliser (en chimiothérapie par exemple).

Sur l’exemple de la figure 5, entre les prises de 07 heures et 23 heures, les paramètres pharmacocinétiques : pic de concentration, temps de montée au pic : T max et demi-vie : T ½, varient dans un rapport de 1 à 2. La dose unitaire peut être insuffisante à certaines heures.

L’exemple de la figure 6, donne les résultats pour un Parkinsonien en cours de traitement. Les six prises de sang ne permettent pas une analyse complète et détaillée, on retiendra :

-La confirmation du diagnostic par le dosage de 08 heures à J+1 : pas de dopamine naturelle ou endogène.

-La plus grande efficacité relative de la L‑Dopa prise à 10 heures.

-La brièveté relative de son action

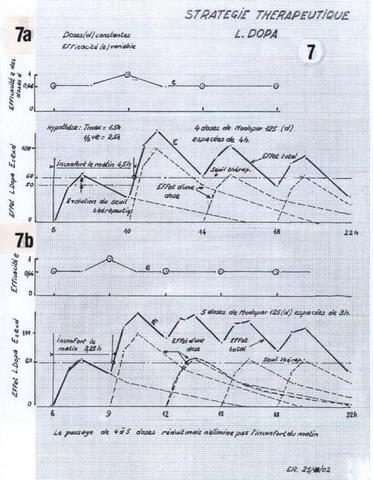

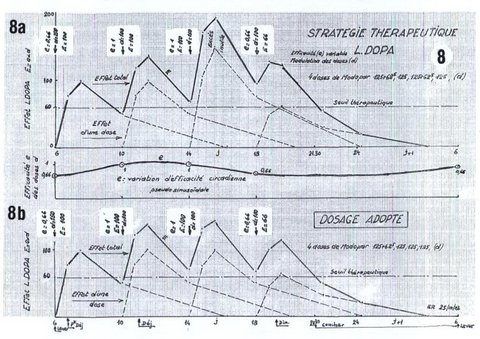

5) Application pratique (fig. 7 et 8)

Dans cet exemple réel, pour adapter le traitement à l’évolution de la maladie, il s’agissait de tirer le meilleur profit d’une augmentation de 25 % de la dose journalière, établie depuis 3 ans et ½ et de passer de 4x125 mg Modopar soit 500 mg/jour à 625 mg/jour, soit en L‑Dopa, de 400 mg à 500 mg/jour. Passons sur le détail des essais successifs, toujours prolongés sur 5 jours pour bien juger de leur effet, pour en arriver à la solution préférée par le malade et validée par le neurologue (Cf. fig. 8) :

‑Maintien des horaires des prises et des repas (le laboratoire fabricant recommande un délai minimum de ½ heure avant le repas et 1 heure après)

‑Maintien de 4 prises.

‑Modulation des doses unitaires.

Le choix est basé sur les manifestations de la maladie et les considérations techniques exposées dans les paragraphes précédents, traités dans le graphique que nous préconisons (fig.7).

Pour un tracé plus facile, la courbe en cloche représentative de l’effet de tout médicament absorbé, est schématisée par 4 segments de droite (voir exemple sur la prise de 18 heures. Fig. 7b).

Les valeurs de base : temps de montée au pic : T max et ½ vie : T ½ , ne sont généralement pas fournies sur les notices d’utilisation, mais elles sont dans le Vidal que vous pouvez demander au médecin ou au pharmacien de consulter.

La cinétique du médicament étant linéaire, l’effet total © est la somme des effets des doses successives (A+B). Le passage de 4 à 5 doses par jour de Modopar 125, donne en principe un meilleur effet total, plus élevé et plus lisse que la thérapie antérieure : 4x125 mg, devenue insuffisante. Son essai a été infructueux.

Les données des figures 5 et 6 invitaient dès lors à penser que la dose unitaire de Modopar, de 125 mg, était insuffisante à certaines heures, passant à un effet inférieur au seuil thérapeutique, ce qui fait intervenir la chronocinétique, représentant une efficacité variable des prises (e).

On peut prendre en compte cette variation d’efficacité (e) comme indiqué sur les figures 7 et 8, l’effet (E) de chaque prise (d) résultant du produit (e x d).

E = e x d

Cette correction permet de se référer à un seuil thérapeutique invariable dans la journée.

Le dosage plasmatique (figure 6) indique pour ce patient, une efficacité inférieure de la première prise par rapport à la seconde (dosage de la dopamine circulante).

En compensation, on a ajouté une gélule de 62.5 mg deModopar à cette première prise et, sans justificatif particulier, un second supplément de 62.5 mg de Modopar à la troisième prise. L’amélioration a été très sensible et les doses successives 187.5, 125, 187.5 et 125 mg, ont été adoptées pendant 1 mois environ, avec satisfaction (fig. 8a).

Le neurologue et le patient voulurent dès lors s’assurer que l’augmentation de la dose journalière (2x50 mg de L‑Dopa) était pleinement justifiée. Le doute concernait la prise additionnelle de 62.5 mg de L‑Dopa à 14 heures. Elle a pu être supprimée sans conséquence (fig. 8b).

Ce constat est en accord avec l’hypothèse d’une variation d’effet circadienne simple, pseudosinusoïdale, schématisée sur la figure 8. Cette hypothèse mériterait d’être confirmée par une étude plus complète du dosage plasmatique.

La dose journalière finalement adoptée n’est donc que de 450 mg de L‑Dopa. L’amélioration ressentie semble surtout résulter de l’effet de « booster » de la dose additionnelle de 50 mg de L‑Dopa le matin, qui évite un long sous-dosage, pénalisant toute la journée du patient.

L’inconfort nocturne étant jugé acceptable, il reste une courte période de manque le matin pendant une demi-heure, acceptée également et il est conseillé de se coucher avant 21 heures 30.

Avril 2002, modifié en octobre 2002. E. Rainon

Émile Rainon

27bis route de Limours

78470 Saint Rémy Les Chevreuse

Tél. : 01 30 52 94 82

Principales sources :

§J.P Labaune. Dr en Pharmacie. Pharmacocinétique. Edit. Masson.

§A. Reinberg. Dr de recherche au CNRS. Les rythmes biologiques. P.U.F (Que sais-je ?)

§Vidal professionnel 2000.

Propulsé par WordPress et le thème GimpStyle créé par Horacio Bella. Traduction (niss.fr).

Flux RSS des Articles et des commentaires.

Valide XHTML et CSS.