Un nouveau traitement pour la maladie de Parkinson : Le Mannitol qui est un simple édulcorant.

Publié le 07 juillet 2017 à 10:29Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°69

Curieuse nouvelle pour cette Journée mondiale de la maladie de Parkinson : le mannitol, entrant dans la composition de chewing-gums sans sucre ou de certaines confiseries, pourrait devenir un traitement.

Du moins, des mouches (un bon modèle pour cette pathologie) présentant de sévères troubles moteurs ont retrouvé grâce à lui une locomotion presque normale. En cette Journée mondiale de la maladie de Parkinson, vendredi 12 avril, il est opportun de rappeler que cette neurodégénérescence, la deuxième plus fréquente dans le monde, reste incurable. Les patients, victimes de troubles moteurs, vivent un calvaire, et seuls leurs symptômes peuvent être atténués par des médicaments ou des techniques plus invasives comme la stimulation cérébrale profonde.

Comme la plupart des molécules testées se montrent inefficaces pour arrêter la progression de la maladie, les chercheurs en explorent de nouvelles, en espérant trouver la perle rare. Des scientifiques de l’université de Tel Aviv pourraient être bien tombés sur elle. Pourtant, ils n’ont pas cherché cette molécule très loin à l’aide d’outils informatiques surpuissants : ils sont allés la prendre dans les chewing-gums.

Une molécule presque biblique Le mannitol est une molécule originellement retrouvée dans le frêne à fleurs (Fraxinus ornus), surnommé aussi frêne à manne. En effet, le sirop qu’on en extrait ressemblerait à la manne, la nourriture des Hébreux durant l’exode dans le désert, selon l’Ancien Testament ou le Coran. Des bactéries, des champignons, des algues ou d’autres plantes le synthétisent également. L’Homme n’est pas capable de produire naturellement cet édulcorant, mais les chimistes en ont trouvé la recette. Cette molécule sert souvent d’édulcorant dans les chewing-gums sans sucre ou certaines confiseries.

Le mannitol est aussi approuvé par certaines agences sanitaires pour éliminer les excès de liquide et faire baisser les pressions internes, notamment au niveau crânien. Il est aussi en mesure de traverser la barrière hématoencéphalique, structure préservant le cerveau des toxines et des pathogènes.

La maladie de Parkinson apparaît suite à la destruction progressive des neurones de la substantia nigra (ou substance noire), une structure cérébrale profonde, par l’agglomération d’alpha-synucléine mal conformée. Le mannitol pourrait éviter cela. Chaperonner l’alpha-synucléine par le mannitol. Le mannitol aurait aussi une autre propriété : il jouerait le rôle de chaperonne. Dans les cellules, ces molécules s’assurent que les protéines naissantes sont bien formées et adoptent la conformation tridimensionnelle idoine, celle qui leurs confère leurs fonctions.

Une étape indispensable, car un défaut de conformation peut engendrer une maladie : c’est le cas de Parkinson. En effet, dans cette neurodégénérescence, une protéine, l’alpha-synucléine, se forme mal et s’accumule dans les neurones d’une région du cerveau appelée substantia nigra, ce qui à terme détruit les cellules nerveuses et entraîne des troubles moteurs.

Les scientifiques ont voulu tester l’efficacité du mannitol pour empêcher la formation de ces agrégats d’alpha-synucléine, comme ils l’ont expliqué lors de la présentation de leur étude sur la mouche drosophile, à la conférence annuelle de la Genetics Society of America se tenant à Washington entre le 3 et 7 avril. Ils ont décrit leur expérience, prouvant l’intérêt de la molécule et la nécessité de recherches complémentaires.

Des drosophiles guéries de la maladie de Parkinson Les drosophiles constituent un modèle animal de choix dans la maladie de Parkinson, car des mutations peuvent induire chez elle une pathologie similaire à la neurodégénérescence humaine. Les auteurs ont testé les insectes sur leurs capacités de locomotion. Il s’agissait de comptabiliser le pourcentage de mouches capables de grimper 1 cm sur une surface verticale dans un temps de 18 secondes.

Les expérimentations ont été réalisées tous les jours pendant 27 jours. Quelque 72% des mouches normales réussissaient l’exercice, contre 38% des drosophiles mutantes, preuve de la sévérité de leurs troubles moteurs. Mais celles nourries à l’état larvaire par du mannitol atteignaient des scores presque normaux, puisque 70% d’entre elles passaient le test avec succès. Des analyses de coupes de cerveaux ont même révélé que malgré les mutations, les agrégats d’alpha-synucléine avaient diminué de 70% par rapport aux drosophiles malades mais non traitées par le mannitol.

Or, entre aider des mouches mutantes à grimper sur une surface verticale et traiter la maladie de Parkinson, il reste un très long chemin à parcourir. La prochaine étape consiste à évaluer les effets de l’édulcorant chez la souris.

Lu et transmis par Martine Delmond

Situation des patients parkinsoniens sous traitement par nicotinothérapie

Publié le 06 juillet 2017 à 08:28A la demande de l’association A2N représentée par le Dr Davin, une réunion a été organisée le 30 juin dernier avec le Pr Benoït VALLET, Directeur Général de la Santé, afin de clarifier la situation des patients parkinsoniens sous traitement par nicotinothérapie et leur prise en charge.

Ci-après, le compte-rendu de cette réunion qui était un pas vers une solution à une « rupture de soins ».

Cliquez sur l’image pour lire le document dans son intégralité (format .pdf)

Opicapone : Traitement d’appoint dans la maladie de Parkinson

Publié le 05 juillet 2017 à 10:11Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°69

L’opicapone est un nouveau médicament antiparkinsonien, inhibiteur de la COMT, autorisé par l’agence européenne du médicament EMA et commercialisé en Allemagne (Ongentys® Kapseln 50 mg). Il est indiqué en association aux préparations à base de Lévodopa/d’inhibiteurs de la DOPA décarboxylase (IDDC) comme traitement chez les patients adultes souffrant de la maladie de Parkinson et présentant des fluctuations motrices de fin de dose, stabilisées sous ces associations. Aucune information n’est encore disponible concernant la commercialisation en Suisse.

La dose recommandée d’opicapone est de 50 mg, à prendre une fois par jour au coucher, au moins une heure avant ou après le traitement à base de Lévodopa. Comme l’opicapone accroît les effets de la Lévodopa. Il est souvent nécessaire d’ajuster la posologie de Lévodopa au cours des jours ou semaines suivant l’instauration du traitement par opicapone.

La dyskinésie a été l’effet indésirable le plus fréquemment rapporté (17,7%) en rapport avec le traitement. Hallucinations, vertige, somnolence, hypotension orthostatique, constipation, sécheresse buccale et spasmes musculaires sont d’autres effets indésirables fréquents.

Les premiers inhibiteurs de la catéchol-O-méthyl transférase (COMT) autorisés en traitement d’appoint dans la maladie de Parkinson – tolcapone (Tasmar®) et Entecapone (Comtan®) – ont été commercialisés il y a presque vingt ans. L’opicapone présente sur eux l’avantage de ne devoir être administré qu’une seule fois par jour et allège ainsi le traitement des patients.

Sources : Pharmazeutische Zeitung, 44/2016/p18 Fachinformation Ongentys®, Deutschland

Transmis par Martine Delmond

La quercétine atténue la toxicité neurologique de l’aluminium.

Publié le 03 juillet 2017 à 09:24Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°69

La quercétine atténue la mort neuronale dans la neurodégénérescence induite par l’aluminium dans l’hippocampe de rat. (Sharma DR, et al. Neuroscience. 2016). L’aluminium est un métal léger et toxique présent partout sur la terre, qui a reçu une attention considérable en raison de ses effets neurotoxiques.

Il a également été lié écologiquement et épidémiologiquement à plusieurs troubles neurologiques, y compris la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, le complexe guamanien-parkinsonien (Démence neurodégénérative qui frappe les habitants de l’île de Guam dans le Pacifique sud) et la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Le mécanisme de neurotoxicité de l’aluminium est mal compris, mais il est bien documenté. L’aluminium génère des espèces oxygénées réactives (ROS). La production augmentée de ROS conduit à la rupture des systèmes de défense antioxydants cellulaires et à la libération du cytochrome c (cyt‑c) des mitochondries au cytosol, ce qui entraîne une mort cellulaire apoptotique (L’apoptose —ou mort cellulaire programmée— est le processus par lequel des cellules déclenchent leur autodestruction en réponse à un signal).

La quercétine (un flavonoïde naturel) le protège contre les dommages oxydatifs et a démontré qu’elle diminue les dommages mitochondriaux dans divers modèles animaux de stress oxydatif. Nous avons émis l’hypothèse que si les dommages oxydatifs aux mitochondries jouent un rôle significatif dans la neurodégénérescence induite par l’aluminium, puis la quercétine devrait améliorer l’apoptose neuronale.

L’administration de quercétine (10 mg / kg de poids corporel / jour) a réduit le stress oxydatif induit par l’aluminium (réduction de la production de ROS), et entraîne une augmentation de l’activité de la superoxyde dismutase mitochondriale (MnSOD) La quercétine obstrue également les changements neurodégénératifs induits par l’aluminium chez les rats traités à l’aluminium …

D’autres études par microscopie électronique ont révélé que la quercétine atténue le gonflement mitochondrial induit par l’aluminium, la perte de crêtes et la condensation de la chromatine.

Ces résultats indiquent que le traitement par la quercétine peut représenter une stratégie thérapeutique pour atténuer la mort neuronale contre la neurodégénérescence induite par l’aluminium.

Publié par Elsevier Ltd.

Transmis par Martine Delmond

Pourquoi ce gain de poids après une stimulation cérébrale profonde ?

Publié le 29 juin 2017 à 11:41Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°69

La stimulation cérébrale profonde est une alternative – lorsque les médicaments ne parviennent plus à corriger les tremblements – qui a fait ses preuves sur les performances motrices et la qualité de vie des patients. Cette étude de l’Institut SISSA (Trieste) dévoile les causes du gain de poids chez les patients atteints de Parkinson traités par stimulation cérébrale profonde. Ces données, présentées dans l’excellente revue Cortex et qui révèlent entre autres conclusions, un niveau d’impulsivité élevé et un désir accru de nourriture, apportent des bases d’interventions de prévention pour limiter le sur poids chez les patients Parkinsoniens.

Plusieurs études ont apporté les preuves d’efficacité de différents modes de stimulation, externe, magnétiques ou profonde, dans la réduction des symptômes, notamment moteurs de la maladie de Parkinson. Aujourd’hui, la stimulation cérébrale profonde est proposée lorsque les médicaments ne permettent plus de corriger les symptômes, situation généralement rencontrée après 7 à 8 ans d’évolution de la maladie. Les retours d’expérience montrent que la stimulation cérébrale profonde (ou deep brain stimulation DBS) va, par l’intermédiaire d’électrodes implantées au niveau de différentes régions du cerveau et d’une faible stimulation électrique, interrompre le signal cérébral causant les symptômes de la maladie.

On savait déjà que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, traitées par stimulation cérébrale profonde prennent du poids, mais sans pouvoir vraiment l’expliquer. « L’altération du poids corporel est l’une des complications fréquentes de la stimulation cérébrale profonde dans le traitement de la M.P. » explique Marilena Aiello, chercheuse au SISSA et auteur principal de l’étude. L’hypothèse était jusque-là, l’impact de la stimulation cérébrale sur le noyau subthalamique, une zone impliquée à la fois dans la motricité et dans la récompense. Cette équipe italienne a suivi pour la première fois 18 patients atteints, avant et après l’intervention (avant l’intervention, 5 jours après et 3 mois plus tard) et a évalué leurs capacités cognitives, psychologiques et comportementales : Les participants ont répondu à des questionnaires pour évaluer leurs niveaux de dépression, d’anhédonie (incapacité d’un sujet à ressentir des émotions positives, lors de situation de vie pourtant considérée antérieurement complaisante) ou d’incapacité à ressentir du plaisir et d’impulsivité. Les participants ont dû également effectuer des tâches évaluant la sensibilité aux récompenses alimentaires et les réactions impulsives aux aliments.

Quatre facteurs majeurs indépendants à ce gain de poids :

Si l’étude confirme un gain de poids significatif au cours des mois suivant l’intervention, elle identifie aussi 4 facteurs majeurs indépendants à ce gain de poids : un désir accru de nourriture, un niveau accru d’impulsivité, la durée de la maladie et la réduction du traitement pharmacologique. Le système de récompense s’avère bien altéré par la stimulation et la prise de poids est plus importante chez les patients qui après l’intervention déclarent un désir accru de nourriture. L’impulsivité est également renforcée. Enfin des facteurs inhérents à l’histoire de la maladie, sa durée et la charge pharmacologique apparaissent également comme très influents sur la prise de poids.

En cernant ces différents facteurs de prise de poids, l’étude livre des indices importants pour identifier les patients les plus exposés et prévenir ce gain de poids excessif qui vient aggraver les autres symptômes inhérents à la maladie.

Extrait de l’article Cortex relevé dans Santélog

Lu par Françoise Vignon

La piste du venin d’abeille

Publié le 28 juin 2017 à 09:30Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°69

La nature a de formidables ressources. Le venin des abeilles a montré son efficacité contre les symptômes de la Maladie de Parkinson. Le programme français de recherche DHUNE (Région PACA — Aix-Marseille) s’est intéressé au venin d’abeille. Il contient de l’Apamine, une neurotoxine qui joue sur les neurones à dopamine. Au début de la maladie ils sont encore présents, et son rôle est alors de les exciter plus intensément pour qu’ils produisent davantage de dopamine. Avec l’avancée de la maladie, le patient perd ces neurones indispensables, mais le venin va ralentir cette chute.

Un effet sur tous les plans : Lorsque les neurones sont vraiment en nombre insuffisant, l’Apamine agit sur d’autres systèmes dans le cerveau pour contrecarrer les troubles moteurs. Le venin d’abeille montre aussi son efficacité contre les troubles cognitifs et émotionnels, et n’est pas toxique pour l’organisme aux doses délivrées lors de ces différentes études. Les chercheurs veulent maintenant le tester à plus hautes doses dans une nouvelle cohorte.

Article de Mathilde LEDIEU relevé dans Top Santé

Par Françoise Vignon

Un antibiotique contre Parkinson ?

Publié le 27 juin 2017 à 07:49Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°69

Dans la Maladie de Parkinson, les agrégats provoquent la mort de certains neurones, ce qui explique les symptômes moteurs : tremblements, rigidité des muscles, lenteur des mouvements. Aucun traitement, qui empêcherait la mort neuronale ou l’agrégation de la protéine pathologique, n’existe à ce jour, même si plusieurs pistes sont envisagées. Rita Raisman-Vozari, Julia Sepulveda-Diaz et leurs collègues, de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) à Paris, viennent de montrer qu’un antibiotique classique utilisé depuis plus d’un demi-siècle pourrait éviter la mort des neurones, en modifiant l’agrégation de l’alpha-synucléine.

L’alpha-synucléine est une protéine présente dans toutes les cellules, mais dont la fonction « normale » reste méconnue. En revanche, pour des raisons également inconnues, dans certaines conditions, elle se modifie et s’agrège pour former des « oligomères » (des associations de plusieurs protéines), puis des « fibrilles » (des enchevêtrements de plusieurs oligomères). Les fibrilles provoquent alors une activation du système immunitaire et la libération de facteurs inflammatoires, qui perturbent l’activité des mitochondries (les centrales énergétiques des cellules). Des molécules oxydées toxiques apparaissent alors –ce que l’on nomme le stress oxydatif– qui, à leur tour, amplifient le phénomène d’agrégation tout en abîmant la membrane des cellules. Tous ces facteurs contribuent à la mort des neurones.

Les chercheurs tentent donc d’agir à différents niveaux de ce processus : bloquer l’inflammation, empêcher l’agrégation de l’alpha-synucléine, limiter le stress oxydatif, rétablir l’activité des mitochondries. Mais la plupart des molécules efficaces in vitro ne protègent pas les neurones in vivo, chez l’animal ou même chez l’homme. Sauf une, la Doxycycline, un antibiotique de la famille des tétracyclines, qui tue les bactéries, mais qui a aussi un effet protecteur chez les animaux développant une maladie de Parkinson.

Comment agit cet antibiotique ? Des études antérieures ont montré que la Doxycycline a des propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes, qui ne sont toutefois pas suffisantes pour expliquer la protection neuronale. Les chercheurs de l’ICM ont donc supposé qu’elle avait une autre cible. En faisant incuber de la Dioxycycline avec des protéines d’alpha-synucléine et en utilisant des techniques d’observation moléculaire comme la microscopie électronique à transmission et la spectroscopie par résonance magnétique, ils ont constaté que les « oligomères » ne se transformaient jamais en « fibrilles » et que l’antibiotique se liait à des sites spécifiques des « oligomères » et bloquait ainsi leur agrégation : ils adoptent une structure dite en feuillet bêta, différente de celle formée sans antibiotique et incapable de s’agréger en fibrilles. Puis, en plaçant des cellules en contact d’alpha-synucléine et de Doxycycline, les chercheurs ont montré qu’elles ne mourraient plus, leur membrane n’étant pas détruite.

Ainsi, la Doxycycline remodèle les oligomères d’alpha-synucléines en une forme non toxique. Mais elle ne se fixe pas sur les monomères (les protéines non associées) qui ont probablement des fonctions importantes dans les conditions normales. La Doxycycline traverse la barrière protégeant le cerveau et a également des actions anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Et ce dès une concentration de 20 à 40 milligrammes par jour, bien inférieure à celle ayant un effet antibiotique. Il est donc envisageable de l’administrer chez l’homme. Un essai clinique sera prochainement lancé pour évaluer son efficacité chez les patients atteint d’une synucléinopatie.

Article de Bénédicte Salthun-Lassale dans Cerveau & Psychologie

lu par Françoise Vignon

Une pouponnière à neurones découverte dans les méninges.

Publié le 26 juin 2017 à 07:13Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°69

Des chercheurs belges ont décelé une nouvelle pouponnière de neurones dans les enveloppes du cerveau. Un espoir pour la médecine régénérative.

Les méninges, couches de tissu protectrices qui enveloppent le cerveau, hébergent un trésor : une pouponnière de neurones ! Telle est la surprenante découverte qu’a faite un groupe de chercheurs de l’Université de Louvain (Belgique) mené par Peter Carméliet, publiée dans Cell Stem Cell. Contrairement à ce que l’on croit encore trop souvent, les neurones ne sont pas figés. Ils se régénèrent tout au long de la vie, et ce, grâce à des cellules spécifiques, dites « progéniteurs neuronaux », capable de se multiplier à loisir et de se différencier en neurones.

Jusqu’à aujourd’hui, deux pouponnières riches en progéniteurs neuronaux avaient été découvertes et confirmées de manière sûre chez la souris. Elles se situent au cœur du cerveau, dans une région près du lobe olfactif de l’animal (appelée zone sous-ventriculaire) et dans une structure qui a un rôle central dans la mémorisation : le gyrus denté de l’hippocampe). Chez l’humain, une seule niche, près de l’hippocampe, a pour l’heure été identifiée. Ces niches de progéniteurs neuronaux sont cruciales pour le cerveau, puisqu’elles servent de réserve lorsqu’il a besoin de jeunes neurones, que ce soit pour se réparer lors de lésions cérébrales, mais aussi quotidiennement lors de l’apprentissage et la mémorisation, comme cela a été démontré chez la souris.

La surprise de l’étude belge vient de ce que cette nouvelle niche se trouve « en dehors » du cerveau. Les méninges, ce sont trois couches de protection –dure-mère, arachnoïde et pie-mère– posées l’une sur l’autre qui en enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Dans l’espace entre l’arachnoïde et la pie-mère (la couche la plus profonde) se trouve le liquide céphalo-rachidien qui permet d’amortir les chocs en cas de coups ou de chutes. C’est au cœur de cet « airbag » du cerveau que les chercheurs ont trouvé ces super cellules, grâce à un marqueur. Mieux, ils ont confirmé qu’elles se transformaient en neurones fonctionnels du cerveau, après la naissance.

Cette découverte ouvre une nouvelle voie pour la médecine :

« Une question intrigante est de savoir, si ces cellules souches neuronales dans les méninges pourraient conduire à de meilleures thérapies pour les dommages cérébraux ou la dégénérescence », affirme Peter Carméliet dans un communiqué de l’Université de Louvain. « Cependant, répondre à cette question nécessiterait une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires qui régulent la différenciation de ces cellules souches » Et le chercheur de poser les questions centrales :

- Comment ces cellules souches méningées sont-elles différenciées en différents types de neurones ?

- Peut-on « détourner » thérapeutiquement son potentiel de régénération pour restaurer les neurones mourants dans, par exemple, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et d’autres troubles neurodégénératifs ?

- Pouvons-nous isoler ces progéniteurs à la naissance et les utiliser pour une transplantation ultérieure ?

« Ces résultats ouvrent des possibilités de recherche très stimulantes pour l’avenir. Cette découverte est fascinante, car ces cellules souches sont en dehors du cerveau », commente à son tour Lida Katsimpardi de l’Institut Pasteur, spécialiste des cellules souches neuronales, dans le laboratoire de Pierre-Marie Lledo. « C’est comme un apport de cellules extérieures quand le cerveau en a besoin. Ce qui pourrait expliquer encore davantage la plasticité du cerveau ».

Cette étude de la naissance des neurones (neurogenèse) est importante pour la médecine, et pas seulement les maladies neurodégénératives. « On a constaté par des études que lors des dépressions ou du vieillissement, il existe toujours une baisse de la neurogenèse (naissance des neurones) », poursuit la chercheuse. « C’est donc tout le cerveau qui souffre. Lutter pour stimuler cette neurogenèse dans les niches de jeunes neurones, est une piste sérieuse de lutter contre les troubles cérébraux ».

La quête de pouponnières à neurones, n’est donc pas terminée.

Article d’Elena Sender relevé dans Sciences et Avenir

Par Françoise Vignon

La recherche promet de nouveaux traitements

Publié le 25 juin 2017 à 08:32Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°69

Les traitements médicamenteux s’améliorent, mais les médecins tentent de trouver le moyen de prédire quel malade va développer un effet secondaire. « C’est l’un des objectifs de la base de patients du réseau NS — Park des 24 centres experts de la maladie, qui compte déjà 18000 patients : en combinant les informations sur les profils médicaux, les données génétiques, les facteurs de risque, nous espérons pouvoir d’ici à dix ans dire quels patients sont plus à risque de développer tel effet secondaire », explique le Pr Olivier Rascol, neuropharmacologue (CHU Toulouse). Et, au-delà, identifier des sous-groupes de malades homogènes facilitant les recherches sur la maladie de Parkinson.

On sait que celle-ci est liée à la mort des neurones produisant la dopamine. Mais qu’est-ce qui fait mourir ces neurones ? « La ou les causes initiales de la dégénérescence neuronale restent inconnues » rappelle le Pr Etienne Hirsch, neurobiologiste (Inserm-ICM, La Pitié-Salpêtrière, Paris). La recherche s’oriente vers des anomalies de régulation du calcium dans ces neurones, et de leurs mitochondries, les centres énergétiques de la cellule. Autre voie, l’accumulation de protéines anormales. L’alpha-synucléine est présente dans les neurones sous différentes formes. Sa toxicité serait liée à certaines formes de fibrilles (fibrille : petite fibre).

Un antibiotique classique

« C’est encore discuté, mais elles passeraient de neurone en neurone, progressant comme une onde, des neurones dopaminergiques de l’intestin ou du bulbe olfactif vers la base du cerveau puis la périphérie, ce qui serait compatible avec l’apparition de constipation ou d’anosmie (anosmie : perte de l’odorat) des années avant les premiers signes moteurs » rappelle le médecin. Des essais d’immunothérapie contre l’alpha-synucléine sont en cours.

De plus, le neurone en souffrance va alerter les cellules immunitaires qui enclenchent une réaction inflammatoire, accélérant la mort neuronale. Une équipe internationale pilotée par des chercheurs de l’IMC a montré qu’un antibiotique classique, la Doxycycline, réduit cette neuro-inflammation et la toxicité de l’alpha-synucléine, ouvrant la voie à de futurs essais.

Article de Martine Lochouan du Figaro Santé,

Lu par Françoise Vignon

Conférence du Professeur P. Derkinderen, Nantes le 22 avril 2017

Publié le 24 juin 2017 à 10:50Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°69

Après une présentation générale, la Présidente de l’ADPLA, Annick Le Brun, demande au professeur Pascal Derkinderen son ressenti au niveau du CHU du nouveau Plan des Maladies Neurodégénératives (PMND) qui a été remis à jour le 12 mai 2016.

Le Professeur précise qu’il s’agit avant tout d’une décision politique qui regroupe sous le même terme les anciens plans Alzheimer, Parkinson … L’intérêt principal est de créer une nouvelle dynamique. En attendant, le budget du plan Parkinson n’est pas épuisé. L’ARS verse 100 000 euros par an au CHU, plus les frais de gestion. Ceci a permis l’embauche d’une infirmière (spécialement affectée à la neurostimulation) et également de mieux encadrer l’éducation thérapeutique. Tout l’argent n’est pas utilisé et il y aurait possibilité de faire plus, jusqu’à envisager un médecin supplémentaire mais les sommes versées ne servent pas seulement pour le Parkinson, elles sont intégrées dans la gestion globale de l’hôpital.

Question : La recherche sur le tube digestif et la maladie de Parkinson.

Ce sujet soulève de nombreuses questions et avant d’y répondre, Pascal Derkinderen fait un petit historique pour mieux expliquer la complexité du problème. Dès les années 1980, des chercheurs américains et japonais analysent le tube digestif de malades parkinsoniens et ils constatent les mêmes lésions dans le cerveau et dans le tube digestif. Dans les neurones cérébraux et digestifs on note la présence des corps de Lewy. Ce sont de petits amas de protéines typiques de la maladie de Parkinson.

Entre 2003 et 2006, un allemand, Heiko Braak, anatomiste et professeur à l’université de Francfort, formule une hypothèse selon laquelle la maladie de Parkinson serait la conséquence d’une infection par une bactérie ou un virus dans le système digestif et la dégénérescence des neurones du cerveau ne serait qu’une conséquence ultime d’un long processus amorcé des années auparavant dans les intestins, la transmission se faisant par le noyau dorsal du nerf vague.

Mais plusieurs arguments viennent contredire cette hypothèse :

- Des américains ont eu l’idée astucieuse d’installer leur laboratoire près d’une cité de retraités aisés dont la plupart faisaient don de leur corps à la science. Thomas Beach a pu ainsi mener ses recherches et les observations menées sur les patients autopsiés n’ont pu prouver cette hypothèse ; la présence de corps de Lewy n’étant pas systématique dans le tube digestif.

- Alice Prigent a travaillé avec un laboratoire de Bordeaux sur des primates auxquels on avait injecté des corps de Lewy soit dans le cerveau soit dans les intestins. Il a été constaté que la maladie se diffusait vers le bas ou vers le haut mais pas systématiquement.

En conclusion, on reconnaît une migration de la maladie mais on n’en connaît pas encore les mécanismes. De son côté Michel Neunlist continue à travailler sur des biopsies (valeur d’un grain de riz) pour analyser les neurones intestinaux, un prélèvement de 2mm lors d’une coloscopie peut contenir jusqu’à 100 neurones. Actuellement, il recherche une méthode pour les congeler « à plat » afin de pouvoir faire les observations dans de meilleures conditions. D’autres études sont faites sur le microbiote, la flore intestinale, avec l’implantation locale de bactéries digestives. Les essais sur des souris ont montré un effet aggravant lorsque l’on leur transférait des bactéries d’une flore parkinsonienne.

Question : Les corps de Lewy sont principalement composés d’alpha-synucléine, que pensez-vous de toutes les pistes de recherche sur les neuroprotecteurs pour éviter ces amas de protéine ?

L’alpha-synucléine a été découverte en 1988 chez le poisson torpille. C’est une protéine composée de 140 acides aminés. En 1997, on découvre que l’alpha-synucléine est le principal constituant des corps de Lewy. L’alpha-synucléine est abondante dans le cerveau, on la trouve concentrée au niveau des terminaisons présynaptiques et joue un rôle dans la neurotransmission mais dans le cas de la maladie de Parkinson on la retrouve sous forme d’agrégats au niveau du cytoplasme ou dans les prolongements neuronaux que l’on appelle corps de Lewy.

En 2005, un laboratoire coréen met en évidence que l’alpha-synucléine peut être secrétée et libérée, possibilité de quitter les neurones. En 2008, suédois et américains procèdent à des greffes de cellules souches qui sont injectées dans le striatum, zone de projection des neurones dopaminergiques. Résultat : ces nouvelles cellules ont été infectées avec la présence de corps de Lewy.

Quant aux médecines naturelles, la phytothérapie : la Rhodiole (Rhodiola rosea), le Mucuna Pruriens (pois mascate), l’AtreMorine (complément nutritionnel à partir de la fève des marais), tous ces produits ne font pas mieux que les éléments synthétisés dans les médicaments antiparkinsoniens… sinon ça se saurait ! (Il semblerait qu’il y ait moins d’effets secondaires, note de la rédaction).

Une piste intéressante présente de grands espoirs : la vaccination thérapeutique qui consiste à agir sur la maladie déjà en cours dans le but de limiter ou d’arrêter la propagation de l’alpha-synucléine. L’immunothérapie passive consiste à administrer au patient des anticorps artificiels produits en laboratoire. Ces anticorps ont pour but de reconnaître et de s’attaquer à l’alpha-synucléine et d’en favoriser ainsi l’élimination par l’organisme. L’immunothérapie active vise à améliorer le système immunitaire afin qu’il puisse détecter les anomalies et produire des anticorps qui permettront l’élimination de la forme toxique de l’alpha-synucléine.

Les recherches sur les modèles animaux montrent que l’immunothérapie passive et active peuvent ralentir le processus de mort cellulaire qui caractérise la maladie de Parkinson et améliorer les symptômes moteurs. Chez l’homme, il faut confirmer que l’immunothérapie ne provoque pas d’effets indésirables majeurs et conduit à la présence, dans le sang, d’anticorps qui reconnaissent l’alpha-synucléine afin de déterminer si un tel vaccin peut avoir un effet protecteur qui permettrait de ralentir le processus de la maladie.

Questions diverses.

Lors du diagnostic, les neurologues utilisent de plus en plus le terme « syndromes parkinsoniens » et non « maladie de Parkinson ». Pourquoi ?

Certainement par mesure de prudence. L’examen clinique ne permet pas d’être plus précis : sur 100 cas, 70 seront de véritables maladies de Parkinson et les 30 autres vont développer autre chose.

L’examen du fond de l’œil peut-il être utilisé pour déceler la M P ?

Effectivement, il a été constaté, chez des malades parkinsoniens, une rétine plus sensible avec une perte d’épaisseur. Actuellement, on ne dispose d’aucun élément qui pourrait démontrer une corrélation entre les deux pathologies.

Nouveau médicament : le XadagoMD, en attente de reconnaissance du prix proposé.

Il se situe entre l’Azilect et le Mantadix. Le principe actif est un IMAO‑B (inhibiteur de la monoamine oxydase B), il bloque l’enzyme correspondante qui dégrade la dopamine. Il aide ainsi à maintenir le taux de dopamine dans le cerveau. De plus il augmente la synthèse et la libération de la dopamine.

Examen en cas de forme familiale.

La MP est reconnue comme une maladie complexe et multifactorielle c.-à‑d. que parmi ses causes il y a des prédispositions génétiques associées à d’autres facteurs acquis. La génétique joue un rôle de facteur de risque : le terrain génétique d’un individu le rendant plus sensible à des facteurs environnementaux et au vieillissement menant au déclenchement du processus de la maladie (présence et combinaison de plusieurs gènes).

En revanche, il existe un certain nombre de formes familiales avec hérédité dominante ou récessive : dans ces cas, la maladie se déclarant généralement avant 30 ans. Parmi elles, on trouve des formes familiales monogéniques, ce sont des formes rares dues à la présence d’un seul gène. Quel est l’intérêt de procéder à des tests génétiques lorsqu’un diagnostic précoce ne permet pas encore de prévenir, de retarder ou de ralentir la progression de la maladie ?

Azilect, qu’en est-il ?

On avait fondé de gros espoirs sur ce médicament qui ralentirait la maladie. Cela est vrai au début mais pas dans le temps. Il offre néanmoins un aspect protecteur et retarde la dégradation de la dopamine. De plus tout le monde ne réagit pas de la même manière, il serait bien supporté chez les 2/3 des patients. Il a également l’inconvénient de renforcer les dyskinésies et de donner des mots de tête.

Faut-il prescrire de la Dopa dès le début du traitement ?

Avant, on avait tendance à commencer le traitement par des agonistes et à réserver la Dopa pour plus tard. Maintenant, on opte pour combiner les deux car le patient peut bénéficier de leur action qui est complémentaire, ces médicaments agissant sur deux niveaux différents.

Douleur et Parkinson.

Les douleurs neurologiques représentent un sujet difficile à appréhender et à traiter. Il est reconnu que le seuil de la douleur est plus bas chez les patients parkinsoniens.

Modopar et addictions.

Pour ce qu’on appelle communément addiction, on utilise le terme « trouble du contrôle des impulsions ». Effectivement, pour se préserver, les laboratoires pharmaceutiques listent toutes les contre-indications des médicaments, des plus fréquentes aux plus rares. Pour les agonistes, le taux de troubles du contrôle des impulsions est de 5%, pour le Modopar, il n’est que de 1 pour 1000. Il faut toujours rester vigilant et noter toute modification du comportement et ne pas hésiter à en parler avec son médecin ou son neurologue. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Par exemple, le Mantadix est prescrit dans les cas de dyskinésies mais l’on rencontre des cas paradoxaux où le médicament va aggraver les dyskinésies.

Amiante et MP.

Pas de corrélation connue à ce jour. Par contre la MP a été reconnue comme maladie professionnelle ; l’exposition aux pesticides représentant un facteur de risque. Mais encore une fois, précisons que tout le monde ne réagit pas de la même manière et qu’avec la même exposition tous ne vont pas développer la maladie de Parkinson.

Cas de régression.

Ces derniers temps, on a parlé d’amélioration voire de régression de la maladie. Par exemple on a vanté les vertus du venin d’abeille mais au final pas de résultat probant.

Cancer et MP.

Sujet délicat. On note un taux plus élevé chez les patients parkinsoniens, spécialement les mélanomes à surveiller de près.

L’acupuncture.

L’acupuncture peut rendre service en tant que médecine complémentaire

Nicotinothérapie.

Il peut très bien y avoir une interaction entre la dopamine et la nicotine. La nicotine est reconnue comme stimulant intellectuel en augmentant la sécrétion des neurotransmetteurs mais son efficacité n’est pas prouvée. Les recherches menées par Gabriel Villafane à l’hôpital Henri-Mondor à Créteil pêchent par un manque de fiabilité dans la méthode de recueil des données qui, de fait, ne sont pas exploitables pour en tirer des conclusions pertinentes (malgré des résultats constatés probant, note de la rédaction).

Rédigé par Guy Seguin et transmis par Annick Lebrun ass.adpla@wanadoo.fr

[vu sur le net] Parkinson : vers un test précoce par dépistage sanguin en Israël

Publié le 06 juin 2017 à 11:31article trouvé sur le site siliconwadi.fr

Le laboratoire israélien BioShai prévoit de chambouler l’horizon médical par son test sanguin PDx commercialisé dès 2017. Il s’agit d’une prise de sang pour détecter et traiter la maladie de Parkinson à son stade le plus précoce.

Jusqu’à présent, il n’était pas possible de diagnostiquer la maladie avant l’apparition de ses premiers symptômes. Son dépistage, possible entre 5 et 10 ans après l’apparition des dommages, rend la maladie difficile à traiter voire irréversible.

pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien…

[vu sur le net] Et si Parkinson venait du ventre ?

Publié le 23 mai 2017 à 14:54article trouvé sur le site de Sciences & Avenir

Une étude suédoise montre que la section du nerf vague qui innerve l’intestin décroît le risque de maladie de Parkinson. Un argument de plus pour la théorie de l’origine intestinale de la maladie.

pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien…

[vu sur le net] Maladie de Parkinson : des risques plus élevés dans les zones agricoles

Publié le 23 mai 2017 à 11:53article trouvé sur le site La santé publique

Le lien entre pesticides et maladie de Parkinson chez les agriculteurs est déjà avéré. Mais qu’en est-il des habitants des zones rurales ? L’Inserm a mené une étude pour répondre à cette question.

pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien…

Quatre ateliers pratiques à Douarnenez au mois de juin !

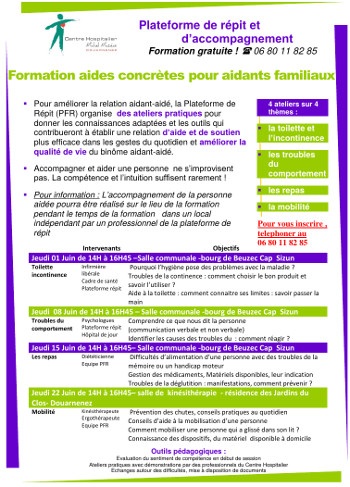

Publié le 16 mai 2017 à 07:03Dans le cadre de ses activités, la plateforme de répit et d’accompagnement du CH de Douarnenez accompagne un nombre croissant de familles où un des membres est atteint de la maladie de Parkinson. Voici le calendrier de quatre ateliers pour le mois de juin. Pensez à vous inscrire !

Pour voir le calendrier en grand, cliquez sur l’image.

[vu sur le net] PARKINSON : Pourquoi ce gain de poids après stimulation cérébrale profonde

Publié le 11 mai 2017 à 19:04article trouvé sur le site Santé log

La stimulation cérébrale profonde est une alternative ‑lorsque les médicaments ne parviennent plus à corriger les tremblements- qui a fait ses preuves sur les performances motrices et la qualité de vie des patients. Cette étude de l’Institut SISSA (Trieste) dévoile les causes du gain de poids chez les patients atteints de Parkinson traités par stimulation cérébrale profonde. Ces données, présentées dans l’excellente revue Cortex, et qui révèlent, entre autres conclusions, un niveau d’impulsivité élevé et un désir accru de nourriture, apportent des bases d’interventions de prévention pour limiter le surpoids chez les patients parkinsoniens.

pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien…

Anniversaire de Parkinson : Qui était James Parkinson (1755 – 1824) ?

Publié le 16 avril 2017 à 05:33Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°68

Cette année correspond au 200ème anniversaire de la description de la maladie par James Parkinson c’est pourquoi il m’a semblé judicieux de reprendre un article écrit dans le Parkinsonien Indépendant n°8 de mars 2002 racontant son histoire.

Dans la Gazette Médical de 1994, C. Saint-Restitut présente la biographie de celui dont nous répétons journellement le nom.

La maladie de Parkinson était connue bien avant que lui-même ne s’y intéressât. Mais cet excellent clinicien britannique l’a isolée des autres syndromes du même type et c’est pourquoi sa toute petite publication (un essai sur la paralysie agitante) a rendu à jamais célèbre le nom de Parkinson.

Il est né, a exercé et est mort dans la même localité de Shoreditch, dans la banlieue de Londres. Son père est apothicaire et chirurgien, et James se fait l’apprenti de son père. Marié en 1781, il s’installe à son compte. Sa clientèle est nombreuse et diverse et les malades sont satisfaits de leur médecin.

Cependant le démon de la politique s’empare de James et l’éloigne de la médecine. La Révolution Française entraîne l’ouverture de clubs idéologiques et, dans le cadre de la London Corresponding Society, il écrit des pamphlets contre les conservateurs sous le pseudonyme Old Hubert.

En 1799, il revient à la médecine et publie un recueil de conseils de santé où il dénonce les méfaits du tabac et de l’alcool.

Mais vers 1800, sa carrière médicale connaît une deuxième éclipse au profit de la géologie. Il publie en 1802 un gros traité sur « Les restes organiques du monde passé » et va collaborer à la fondation de la Geological Society à laquelle Darwin aura l’ambition de participer.

C’est en 1817, à l’âge de 62 ans, qu’il publie sous forme d’une simple brochure, la plus remarquable de ses œuvres médicales : « An essay on the shaking palsy » (essai sur la Paralysie Agitante). Il la définit comme un tremblement involontaire, en certaines parties du corps, avec diminution de la force musculaire, tremblements n’ayant pas lieu durant le mouvement, mais se produisant alors même que ces parties sont au repos, avec tendance à plier le tronc en avant et à passer involontairement de la marche à la course. La maladie est affligeante, mais elle conserve l’intégrité des sens et de l’intelligence.

Bientôt, il va céder sa clientèle à son fils pour se consacrer à sa chère géologie et aussi à la philanthropie. Quand il meurt, en décembre 1824, il lègue à sa femme une belle collection de pierres.

L’hommage posthume le plus important aurait été pour lui de voir son nom attribué à un haricot fossile, le « Pandanacarpus Parkinsonis ». Sa modestie ne pouvait soupçonner que la célébrité de son nom serait un jour médicale. Pourtant ses dons d’observation lui avait permis de baptiser, mais cette fois sans le savoir, en plus d’un fossile, une maladie neurologique d’une importance considérable.

Repris par Jean Graveleau

Parkinson : « Des progrès jamais vus depuis 25 ans »

Publié le 14 avril 2017 à 10:26En cette Journée mondiale de la maladie de Parkinson, Le Parisien publie un entretien avec le Pr Jean-Philippe Azulay, chef du pôle neurosciences cliniques de l’hôpital de la Timone (Marseille), qui évoque les « nouvelles pistes inédites dans la lutte contre cette pathologie qui touche près de 200.000 personnes en France ».

Le spécialiste rappelle notamment que l’hérédité « ne concerne que 15 à 20% des cas. Parkinson peut alors apparaître à 20 – 25 ans. Mais l’âge moyen est de 60 ans avec une légère prédominance chez les hommes ».

« Aujourd’hui, on sait que l’environnement joue un rôle, notamment les pesticides. Au niveau des mécanismes, on a déterminé qu’une protéine anormale serait à l’origine de la dégénérescence des neurones : l’alpha-synucléine qui est la base de certaines des nouvelles approches thérapeutiques actuelles », explique le Pr Azulay.

Il ajoute qu’ « on ne peut pas guérir mais on peut réduire les symptômes », et à la question « Sait-on ralentir sa progression ? », il répond : « Ce n’est pas encore le cas mais il y a eu des avancées récentes jamais vues depuis 25 ans ».

Le praticien relève ainsi : « On sait que l’alphasynucléine est à l’origine de la dégénérescence des neurones. Aujourd’hui, une start-up américaine propose un traitement pour lutter contre sa progression dans le cerveau. Il permettrait de protéger les cellules saines, grâce à plusieurs techniques qui s’apparentent à une vaccination, et stopper la maladie ».

Le Pr Azulay précise qu’« un essai clinique doit débuter entre juin et septembre dans 6 à 8 centres en France, dont le nôtre. Une cinquantaine de malades, à un stade précoce, vont y participer. Les résultats seront connus d’ici à 2 ans ».

Le spécialiste indique enfin qu’« une autre piste très intéressante est à l’étude. On s’est rendu compte qu’un taux trop élevé de fer dans le cerveau peut être à l’origine d’une dégénérescence des neurones. Un protocole européen pour tester un médicament et faire baisser le taux de fer est mené par le centre de Lille. On aura les résultats l’année prochaine probablement ».

Le Figaro publie aussi sur son site plusieurs articles sur la maladie de Parkinson, et relève notamment que « la recherche promet de nouveaux traitements ».

Le journal explique ainsi qu’« en combinant les informations sur les profils médicaux, les données génétiques et les facteurs de risque, les médecins espèrent pouvoir d’ici à 10 ans dire quels patients sont plus à risque de développer tel ou tel effet secondaire ».

Le Pr Olivier Rascol, neuropharmacologue (CHU Toulouse), indique que « c’est l’un des objectifs de la base de patients du réseau NS-Park des 24 centres experts de la maladie, qui compte déjà 18.000 patients : en combinant les informations sur les profils médicaux, les données génétiques, les facteurs de risque, nous espérons pouvoir d’ici à dix ans dire quels patients sont plus à risque de développer tel effet secondaire ».

« Et, au-delà, identifier des sous-groupes de malades homogènes facilitant les recherches sur la maladie de Parkinson », poursuit Le Figaro.

Relevé par Dominique Bonne

Des neurones transplantés endurants.

Publié le 11 avril 2017 à 07:46Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°68

Une transplantation de neurones dopaminergiques embryonnaires réalisés il y a 24 ans sur un parkinsonien révèle aujourd’hui un résultat étonnant : les scientifiques ont constaté, dans le cerveau de cette personne récemment décédée, que les cellules ont fonctionné jusqu’à sa mort. C’est ce qu’ont rapporté Wen Li et ses confrères de l’Université de Lund, dans le Sud de la Suède.

Les neurones transplantés ont survécu plusieurs décennies dans le cerveau malade et ont pris en charge les fonctions perdues. Après la transplantation, le parkinsonien a pu renoncer à la L‑Dopa pendant plusieurs années. Le traitement, initialement couronné de succès, a finalement été battu en brèche par la progression de la maladie dans d’autres régions du cerveau.

Lu dans Parkinson Suisse décembre 2016 par Jean Graveleau

Nouveaux traitements notés par le prof. Alain Kaelin

Publié le 10 avril 2017 à 06:36Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°68

Dans le domaine du Parkinson, les chercheurs placent désormais de grands espoirs dans les nouveaux traitements susceptibles d’influencer l’alpha-synucléine.

Pour les parkinsoniens, beaucoup d’espoirs se portent sur les traitements qui visent à influencer la neurodégénérescence. Sachant que l’alpha-synucléine joue vraisemblablement un rôle essentiel dans la naissance et dans la diffusion de la neurodégénérescence dans le cerveau, les études actuelles tentent d’influencer cette protéine pathologique.

La possibilité d’un « vaccin contre le Parkinson » a fait bien des remous. L’idée de base est très simple : la protéine pathologique est injectée chez le patient avec l’espoir d’une « auto-vaccination » du cerveau qui permettrait de le protéger. Les résultats des premières études cliniques (phase 1) sont intéressants et d’actualité. Ils ont été présentés lors du congrès international sur la maladie de Parkinson qui a eu lieu à Berlin cette année. Fait encourageant, les patients ont effectivement présenté une réaction immunitaire et formé des anticorps contre la synucléine – comme encas de vaccination – et le traitement a bien été toléré. Dans le meilleur des cas, il faudra toutefois attendre plusieurs années pour que le « vaccin contre le Parkinson » soit efficace.

Une autre stratégie pour réduire les protéines pathologiques dans le cerveau consiste à injecter des anticorps qui se lient directement à cette protéine. Il y a quelques semaines, un traitement par injections régulières d’anticorps monoclonaux chez des patients souffrant d’Alzheimer a produit pour la première fois un effet positif (cf. Nature). Plusieurs laboratoires développent actuellement des programmes similaires d’anticorps contre l’Alpha-synucléine. Là encore, il faudra un certain nombre d’années avant qu’un nouveau traitement ne soit disponible pour les patients.

Parkinson Suisse n°124 décembre 2016

Professeur Alain Kaelin

[vu sur le net] Parkinson : une augmentation du risque associé aux activités agricoles, même en population générale

Publié le 30 mars 2017 à 15:12article sur le site de l’INSERM

Les personnes qui ne sont pas exposées aux pesticides dans leur cadre professionnel pourraient, comme les agriculteurs, encourir un risque accru de maladie de Parkinson lorsque l’activité agricole est dense autour de leur lieu d’habitation.

pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien…

Propulsé par WordPress et le thème GimpStyle créé par Horacio Bella. Traduction (niss.fr).

Flux RSS des Articles et des commentaires.

Valide XHTML et CSS.