Association Des Parkinsoniens Des Cotes D’Armor

Publié le 25 juillet 2013 à 08:22Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°53

Assemblée Générale : l’assemblée générale s’est tenue le 15 mars 2013 à Pontrieux, 70 personnes y participaient. Le docteur Pasdeloup de l’hôpital de jour de Tréguier est intervenu pour présenter son service ouvert 5 jours par semaine, 40% des patients bénéficiant des ateliers mis en place sont des personnes atteintes de la maladie de parkinson, essentiellement nos adhérents. Lors de cette assemblée il a été procédé à l’élection du conseil d’administration, puis du bureau composé comme suit :

- Présidente : Joëlle Guenanen

- Vice-président : Sylvain Bielle

- Trésorière : Maryvonne Sarrabezolles

- Trésorière-adjointe : Marie Bernadette de Bergevin

- Secrétaire : Georges Leconte

- Secrétaire-adjointe : Jeannine Filbing

- Les autres membres : Michelle Chauffour, Yves Gicquel, Aimé Le Meur, Maïté Schivi.

Journée Parkinson : Le mardi 16 avril, l’hôpital de Tréguier, en accord et avec la participation de notre association, a organisé une journée parkinson :

De nombreux tableaux explicatifs sur la maladie étaient exposés ainsi que les informations sur les ateliers mis en place par l’hôpital de jour pour la rééducation des troubles liés à la maladie de parkinson. Un atelier sur la nutrition a fonctionné le matin et l’après-midi et nous avons pu goûter différentes mousses salées et sucrées, des idées à prendre pour les malades qui souffrent de troubles de la déglutition.

Une conférence animée par Madame Catherine Dagorn, orthophoniste, sur les troubles de la parole, de l’écriture et de la déglutition dans la maladie de parkinson s’est tenue dans l’après-midi. Compte tenu du nombre important de personnes présentes, nous avons dû changer de salle pour pouvoir accueillir tout le monde, la preuve que ceci correspond à une attente. Nous tenons à remercier l’hôpital de Tréguier pour son implication dans la connaissance de la maladie de parkinson .et la prise en charge des personnes atteintes de la maladie de parkinson.

Qi Gong – Pique-nique : Le dimanche 2 Juin, nous organisons à BOURBRIAC Salle des Forges une auberge espagnole (comme les autres fois, chacun apporte un plat, un dessert, une boisson… on met tout en commun). Innovation : à 11h, Gilles Le Picard, sophrologue, nous proposera une séance de » Qi Gong » en plein air, si le temps le permet ; il s’agit d’une gymnastique de santé chinoise de plus en plus pratiquée par les personnes atteintes de la maladie.

Chant védique : Le samedi 8 Juin à Trégueux, Ecole primaire l’oiseau bleu, 29,rue Marcel Rault, Mahita Lajoie, à l’initiative de l’une de nos adhérentes, nous fera découvrir le chant védique, qui améliore la concentration, la confiance en soi, rééduque la respiration, diminue les tensions musculaires.

Groupes de paroles – Ateliers : à la suite d’un appel à projets, concernant les aidants, une convention a été signée, entre la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), le Conseil Général de Côtes d’Armor et l’Association des parkinsoniens des Côtes d’Armor. En application de cette convention, avec l’aide du CLIC, (Centre Local d’Information et de Coordination), nous avons mis en place des groupes de paroles et des ateliers animés par des psychologues, psychomotriciens et sophrologues.

Dans le même temps à la demande des malades, nous avons mis en place des ateliers spécifiques, animés par des professionnels de santé. Les ateliers se tiennent pour les aidants et les aidés, dans un même lieu, au même moment, dans deux salles différentes, nous nous retrouvons ensuite pour le goûter, moment d’échange et de convivialité très apprécié. Ces temps d’échange et de paroles, animés par des professionnels qui nous connaissent et connaissent parfaitement la maladie et ses conséquences sur le vécu de chacun, nous apparaissent, maintenant, comme une vraie nécessité.

Hôpital de jour et parkinson : actuellement dans le département des Côtes d’Armor deux établissements prennent en charge à la journée les personnes atteintes de la maladie de parkinson :

- l’Hôpital de jour en soins de suite et de réadaptation « Les Châtelets » 6, rue du bois Joli 22440 Ploufragan tel : 02 96 76 11 46

- l’Hôpital de jour Gériatrique Soins de Suite et de Réadaptation de Tréguier Allée Saint Michel .Tel:02 96 92 10 19

L’objectif est le maintien de l’autonomie, l’amélioration des capacités. Un bilan d’évaluation est effectué sur une journée avec proposition d’un projet thérapeutique individualisé en accord avec le patient. Proposition de 1 à 2 séances par semaine avec 2 ou 3 ateliers par jour, cycle de 3 mois avec réévaluation en fin de cycle et possibilité de proposition d’un 2ème cycle dans l’année. Les ateliers proposés concernent notamment les troubles de l’équilibre, les troubles de la déglutition, les troubles cognitifs. La prise en charge est assurée par plusieurs professionnels : diététicienne, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, orthophoniste.

Tous nos adhérents qui ont suivi ces stages sont très satisfaits et en redemandent.

Nos projets dans les semaines qui viennent : un nouveau logo, un site internet … Il y a de l’ouvrage !!!! Mais dans l’entente, l’entraide, la bonne humeur, ce sera aussi un plaisir et un enrichissement.

Joëlle Guenanen

Vélo et Parkinson

Publié le 18 juillet 2013 à 09:08Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°53

La maladie de Parkinson est une maladie neurologique dégénérative, qui affecte le système nerveux central avec un déséquilibre neuromoteur qui évolue irrémédiablement. Mais il serait possible de ralentir, voire même de conserver l’essentiel de son potentiel physique, par des exercices « équilibrés » et parfaitement « symétriques ». Pour se maintenir, le parkinsonien peut être invité à « faire du vélo », aussi bien en plein air qu’en appartement. Afin de l’encourager avant l’effort, nous allons essayer de répondre aux deux questions suivantes :

- Quels sont les bienfaits de la pratique du vélo sur les troubles parkinsoniens ?

- Un parkinsonien est il capable de faire du vélo à l’extérieur en toute sécurité ?

Les bienfaits de la pratique du vélo

Beaucoup d’études ont été menées dans ce domaine, en particulier celles du professeur Jay L. Alberts de la Cleveland Clinic Lerner Research (Ohio USA). Ces études ont été faites en laboratoire, en utilisant des vélos d’appartements spéciaux, les VAE (Vélos à Assistance Electrique). Ces vélos sont équipés d’un moteur électrique qui aide le patient à maintenir un rythme de pédalage de 90 tours par minute, pas foudroyant certes, mais suffisant pour rendre l’exercice efficace. C’est en 2003 que le Dr Alberts, spécialisé dans la recherche biomédicale, a découvert que les patients parkinson pouvaient profiter de cette forme d’exercice forcé.

Par un pur hasard, il prit en stop sur son tandem une amie atteinte de la maladie de Parkinson. Grâce au tandem et à l’aide du Dr Alberts, cette patiente réussit à pédaler et à participer à la promenade. Quelques jours plus tard, le Dr Alberts remarqua une lettre manuscrite que cette patiente avait parfaitement écrite, alors que les parkinsoniens souffrent souvent de micrographie (c’est-à-dire que leur écriture est anormalement petite et en pattes de mouches). « Cette semaine, je n’ai pas senti que j’avais le Parkinson », lui expliqua-t-elle. L’expérience se répéta en 2005 avec un autre ami Parkinsonien, qui parvint parfaitement à retenir ses mains de trembler pendant quatre heures après la promenade à vélo.

Le Dr Alberts a fait une première étude, dont les résultats ont été publiés en 2008 dans le journal scientifique Neurorehabilitation and Neural Repair. L’étude a montré que les malades de Parkinson ayant pratiqué des exercices forcés pendant huit semaines, à un niveau supérieur de 30% à celui qu’ils étaient capables de pratiquer, ont ressenti une amélioration de 35% de leurs tremblements, de leurs difficultés à marcher et des autres symptômes de la maladie. Cette amélioration s’est par ailleurs maintenue quatre semaines après la fin des exercices forcés. « Il semble que l’activité physique soit un véritable remède », affirme le Dr Alberts, qui étend son expérience à une centaine de volontaires parkinsoniens.

Les patients, selon lui, ont éprouvé une nette amélioration de leurs tremblements et leurs difficultés à la marche ont été diminuées. Les chercheurs se sont appuyés, avant et après les périodes d’exercices, sur l’analyse par IRM de la connectivité fonctionnelle du cerveau. Cette technique permet de visualiser les aires cérébrales actives, et les connexions qui s’établissent entre elles. Principale constatation des auteurs : « une augmentation de la connectivité entre les régions du thalamus et du cortex ». Ces deux zones cérébrales, on le sait, jouent un rôle important dans le contrôle et l’exécution des mouvements. L’exercice physique n’est pas seulement important sur le plan moteur. Il redonne de la motivation aux patients, et joue un rôle capital dans la lutte contre le découragement, l’abattement, voire les manifestations dépressives qui accompagnent souvent la maladie de Parkinson. Voici un exemple d’un exercice de 30 minutes :

- 30s à 30t/mn

- 1mn à 50t/mn

- 2 mn à 70t/mn

- 23 mn à 90 t/mn

- 2 mn à 70t/mn

- 1mn à 50t/mn

- 30s à 30t/mn

Freezing et pratique du vélo

Le freezing de la marche est un symptôme fréquent chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il impacte sérieusement les activités quotidiennes, car il ne répond pas bien aux traitements disponibles tels que la Lévodopa. Il parait évident à beaucoup qu’un parkinsonien qui est sujet au freezing est incapable de faire du vélo. Et pourtant !

Anke H. Snijders et Bas Bloem chercheurs au Centre médical Nijmegen de l’université Radboud (aux Pays Bas) rapportent, depuis 2 ans, l’étonnante préservation, chez certaines personnes atteintes de Parkinson, de la capacité à faire du vélo. Étonnante, tant on sait que la maladie affecte l’équilibre, les actes moteurs volontaires et la coordination motrice, autant de fonctions nécessaires à la pratique du vélo !

Un premier cas soumis aux deux chercheurs, a été rapporté par Snijders en 2010 dans le New England Journal of Medicine, et illustré par des vidéos.

La première vidéo réalisée à l’hôpital montre en effet le patient tremblant et à peine capable de faire quelques pas avant de perdre l’équilibre dans les couloirs de l’hôpital (http://www.youtube.com/watch?v=aaY3gz5tJSk). Une seconde vidéo le montre à son aise sur un vélo sur le parking de l’hôpital comme si de rien n’était. Mais dès qu’il saute du vélo, les tremblements reprennent et il oublie comment marcher.

Ce patient de 58 ans présente un freezing de la marche important. La marche est quasi impossible chez lui avec nécessité d’aides pour placer un pied devant l’autre et incapacité à effectuer un demi-tour. Après quelques pas, le patient perd l’équilibre et réclame son fauteuil. La première partie de la vidéo montre à quel point la marche est difficile ; mais, beaucoup plus spectaculaire, la seconde partie montre ce même patient capable de rouler à vélo seul, sans aucune perte d’équilibre, maitrisant parfaitement le demi-tour.

Le Professeur Bas Bloem ne s’attendait vraiment pas à faire la découverte suivante : malgré leurs sérieux troubles de la marche, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson peuvent faire du vélo ou patiner. Les scientifiques pensent que ce phénomène est lié à la façon dont le cerveau stocke les différentes formes de mémoire. Cette découverte permet aux malades de Parkinson de continuer à faire des activités physiques pour préserver leur santé.

Le Professeur Bas Bloem pensait avoir tout vu après s’être occupé de patients atteints de la maladie de Parkinson pendant des années. Jusqu’à ce qu’il rencontre cet homme de 58 ans, incapable de marcher, mais pouvant faire du vélo ! « Il souffre de freezing de la marche, ce sentiment étrange qu’ont les malades de Parkinson d’avoir les pieds collés au sol », explique le scientifique. Et d’ajouter : « Cet homme m’a raconté qu’il avait récemment fait quelques 50 miles en vélo et qu’il pratiquait ce sport de façon régulière. Je lui ai objecté qu’il savait bien que c’était impossible et qu’il ne pouvait pas faire du vélo en raison de son Parkinson. »

Le Professeur Bloem a interrogé 20 autres patients à un stade avancé de la maladie de Parkinson et tous ont affirmé être capables de faire du vélo. Il semblerait que le programme moteur responsable des mouvements pour faire du vélo soit stocké dans une partie différente du cerveau que celui de la marche. « A moins que, lorsqu’ils font du vélo, les patients parviennent à explorer d’autres parties de leur cerveau qui ne sont pas encore atteintes par la maladie de Parkinson » Le Professeur Bloem suggère que les patients parkinsoniens continuent à faire du sport grâce au vélo. « Nous savons que la sédentarité due à la maladie provoque des problèmes physiques.

Non seulement ils sont privés de relations sociales, mais en plus ils ont des risques cardiovasculaires », explique-t-il.

Du monde entier, des médecins ont écrit au Professeur Bloem pour lui faire part de cas similaires. Une Canadienne affirme que sa mère Parkinsonienne ne peut marcher, mais fait du patin à glace à merveille. Le Professeur Bloem espère que cette découverte pourra être utilisée pour ralentir l’évolution de la maladie de Parkinson grâce à des exercices physiques adaptés.

En attendant le scientifique a entrepris des tests cliniques. Toutes ces études méritent d’être validées par des expériences locales avec un vélo à assistance électrique. En attendant, un programme sur un vélo d’appartement classique avec un rythme de 90 tours/mn soit environ 30 kms permettra de maintenir un tonus musculaire.

En conclusion à ces différentes études :

- Faire du vélo est bénéfique pour le Parkinsonien, surtout s’il est pratiqué sur un vélo à assistance électrique (VAE), selon un programme d’exercice forcé

- Faire du vélo en extérieur parait possible pour un Parkinsonien atteint de freezing de la marche, bien entendu avec prudence.

Rédigé par Maurice Jestin

Transmis par Jean Pierre Lagadec

Parkinson et qualité de vie

Publié le 16 juillet 2013 à 09:35Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°53

Enquête de Bernard Compere

Lorsqu’en 2003, à l’âge de 62 ans, j’ai été diagnostiqué parkinsonien, je dois avouer que ma première réaction ne fut ni positive ni constructive… ni même sans doute très courageuse. Ni lâche d’ailleurs. Non. Seulement inattendue. C’est cela, inattendue. Je n’avais jamais rien connu de semblable. La garce m’avait pris par surprise. Le coup en traître. Le coup en vache. Par derrière. Sans que je m’y attende. Comme un boxeur sonné, j’ai tout d’abord encaissé l’uppercut et mis un genou à terre. C’est-à-dire qu’en fait, sur l’instant, je n’ai pas eu de réaction du tout. La nouvelle était trop énorme, trop inconcevable, pour que je puisse en mesurer rapidement les tenants et les aboutissants. Je ne savais plus qui j’étais, où j’étais, pourquoi j’étais là. Je venais juste de prendre ma retraite. Après plus de 40 années d’une existence difficile et douloureuse. J’avais bien mérité de me reposer un peu. Du moins j’en étais persuadé. Hélas…

Ce n’est qu’au bout de plusieurs mois, reprenant progressivement mes esprits, que le caractère injuste et pour tout dire inacceptable de ma nouvelle situation m’est apparu. Il était hors de question que je me laisse abattre pour quelques milligrammes de dopamine manquant à mon paquetage. Non seulement il fallait que je fasse quelque chose, mais ce quelque chose devait ressembler à un vrai travail, bien prenant, bien pénible, et comble du comble, qu’il fût utile. Je n’ai jamais su fonctionner autrement. Un rapide coup d’œil panoramique sur mes goûts et mes compétences me fit comprendre que le plus simple était encore de capitaliser et de valoriser l’expérience acquise au cours de mes 40 années d’activité professionnelle. Puisque avant j’étais enseignant-chercheur, pourquoi ne pas tout simplement poursuivre dans cette voie qui était, au bout du compte, celle que je connaissais le mieux et qui était susceptible de répondre à mes attentes ? Partant de là, il suffisait peut-être de modifier un peu l’objet habituel de mes recherches et faire de la maladie de Parkinson, non plus mon ennemie, mais ma complice, mon nouveau centre d’intérêt, pour que la catastrophe devienne une sorte de tremplin me permettant de rebondir. C’est ainsi que je fus amené à concevoir l’idée d’une grande enquête nationale pour dresser une sorte d’état des lieux du parkinsonisme en France en 2006. Le présent « petit dossier » constitue une forme d’aboutissement provisoire et très partiel de mon travail. Il représente en quelque sorte le résultat d’une démarche paradoxale.

J’ai souhaité présenter1 dans ce dossier les différentes étapes et les différents états qui ont jalonné mon parcours. En effet, tout le monde n’est peut-être pas familiarisé avec la méthodologie de l’enquête et le traitement des données. En particulier, mon souci a été de faire comprendre par l’exemple comment on passe progressivement d’une information latente, non formulée et non formalisée, à une base de données informatisée permettant d’extraire une quasi infinité de réponses aux questions qui sont posées par les uns et par les autres.

En entreprenant ce travail, je souhaitais clarifier quelques points qui me tenaient à cœur. Mon premier souci était de redonner, ou plus exactement de donner, la parole au patient. Le système de santé que nous connaissons en France est totalement centré sur la maladie. Or soigner, si ce n’est pas toujours guérir, devrait toujours avoir comme objectif et comme préoccupation l’amélioration du malade, c’est-à-dire l’amélioration de sa qualité de vie, et la qualité de vie, loin s’en faut, ne se réduit pas à une dimension strictement médicale. Elle est la résultante de l’interaction entre de multiples facteurs et je pense que le patient est le meilleur expert, et peut-être le seul, en mesure d’apprécier véritablement le niveau de sa qualité de vie. Cette dernière notion relève du concept, c’est-à-dire de la construction intellectuelle. Elle peut éventuellement se mesurer. Elle ne doit pas être confondue avec d’autres notions qui lui sont proches, certes, mais non réductibles : l’état de santé, le bien-être et le bonheur. L’état de santé relève du bilan « biologique » et peut éventuellement s’apprécier de l’extérieur, au travers d’examens quantitatifs2. Le bien-être, quant à lui, serait plutôt sensuel, du niveau de la jouissance, non formulé et non conceptualisé, global ; le bonheur, lui, serait plutôt de l’ordre du métaphysique, voire du philosophique. A la caractéristique plurifactorielle de la qualité de vie devrait logiquement correspondre une approche pluridisciplinaire de la prise en charge, seule capable de saisir le patient dans sa globalité3 et dans ses interactions avec son environnement. La médecine scientifique « doit maintenant faire face à toute une série de maladies dégénératives et chroniques, liées à l’allongement de la durée de la vie, pour lesquelles elle a peu de réponses efficaces ». « […] on soigne des symptômes, des pathologies ou des organes. Les malades veulent être considérés dans leur globalité […] en lien avec leur environnement. » Une révision conceptuelle en profondeur s’impose donc, de toute urgence, à commencer par la redéfinition de la vie et de la mort4, de la qualité de vie, de ce qui est acceptable, négociable, inadmissible, souhaitable, possible, etc…. dans le domaine de la santé. En un mot il s’agit de définir ou redéfinir les contours d’« une médecine où le patient est au centre du débat ». Il se pourrait bien que les résultats obtenus et exposés dans ce dossier trouvent une part de leur explication dans cette problématique de la santé que nos sociétés industrielles « avancées » tentent péniblement de faire surgir, face à l’impuissance où elles se trouvent actuellement de répondre aux attentes de tous les patients potentiels. Toujours plus de technologie, toujours plus de spécialisation, toujours plus cher pour un résultat de plus en plus contestable. Est-il possible de continuer longtemps ainsi ? Est-il possible de se limiter encore longtemps à l’absorption de quelques milligrammes par jour de L. Dopa comme seul traitement de la maladie de Parkinson, alors que tant d’autres dimensions sont en attente d’une prise en charge efficace ? Et les accompagnants… ?!

Pour une information plus complète, je vous invite à consulter mon site : www.parkinsonien.fr

Vous y trouverez l’intégralité de mon travail « Parkinson et qualité de vie » où sont présentés, sous la forme de fascicules thématiques, les résultats de l’enquête menée auprès de vous : malades et accompagnants, et les conclusions provisoires, (mais ô combien instructives !), que j’ai pu échafauder… Les résultats sont parfois surprenants et toujours originaux, tant du point de vue méthodologique que de l’approche du chercheur à « double casquette » : un chercheur malade, un parkinsonien qui cherche… et qui trouve… parfois !

1Ceci n’est valable que pour le premier dossier de la série.

2Taux de glycémie, de cholestérol, etc. Radiographies, scanner, IRM, etc.

3Cf. par exemple « considérer le malade dans sa globalité, corps et esprit » Dr. Thierry JANSSEN, in Science et avenir, N° 720, Février 2007, p. 53.

4« La vie, ce n’est pas les molécules, c’est les liens entre les molécules » Linus PAULING. Linus Carl Pauling est l’une des rares personnalités à avoir reçu deux prix Nobel : le prix Nobel de Chimie en 1954 et celui de la Paix en 1962.

Les thérapies alternatives ou MAC

Publié le 15 juillet 2013 à 20:10Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°53

Par Jean Pierre Lagadec

En Janvier 2013, paraissaient dans le numéro 282 de Valeurs Mutualistes, journal de la MGEN, sous la signature de Claire Rouillon, deux articles très intéressants sur les thérapies alternatives, appelées aussi non conventionnelles.

Dans les pays développés comme la France, les patients se tournent généralement vers des médecines dites conventionnelles. Ces médecines sont basées sur la preuve : les médecins et les personnels de santé doivent posséder des diplômes reconnus par les pouvoirs publics. Les thérapies et les médicaments font l’objet d’essais cliniques, avant d’être prescrits aux patients.

A côté de ces médecines, on trouve des médecines non conventionnelles. Qu’appelle-t-on médecines non conventionnelles ? Selon l’OMS : « ces médecines regroupent des approches, des pratiques, des produits de santé, qui ne sont pas habituellement considérés comme faisant partie de la médecine conventionnelle.

Le terme « médecines non conventionnelles » est donc l’expression retenue par plusieurs institutions, dont le Parlement européen, pour désigner les idées et pratiques visant à rétablir ou préserver la santé qui ne sont pas celles du système dominant à une époque et dans une aire géographique données. Ainsi, sont-elles souvent définies par opposition à la médecine allopathique. On parle aussi de « médecines traditionnelles » à l’OMS, de « médecines complémentaires ou alternatives » dans les pays anglo-saxons, de « médecines douces », « naturelles », « parallèles » ou « holistiques » en France. On trouve aussi la terminologie « Médecines Alternatives et Complémentaires », en abrégé les MAC.

Une multitude de MAC :

Elles sont très nombreuses (certains citent le chiffre de 300 !) et il n’en existe pas de liste exhaustive.

En France, la plus fréquente est de loin l’homéopathie : les Français en sont les premiers consommateurs au monde. Citons également la phytothérapie, l’ostéopathie, l’acupuncture, la naturopathie (prisée en Allemagne et au Portugal), la réflexologie (surtout au Danemark) et le yoga (très répandu en Espagne).

Le NCCAM (National center for complementary and alternative medicine), centre gouvernemental américain, les classe en trois familles : les médecines fondées sur des produits naturels (plantes, minéraux, etc), les thérapies du corps et de l’esprit (méditation, yoga, hypnothérapie, etc) et celles fondées sur la manipulation (ostéopathie, chiropraxie, shiatsu, réflexologie plantaire, etc). Dans cet ensemble, il distingue les systèmes médicaux complets reposant sur un corpus théorique et pratique global (homéopathie, médecine chinoise, médecine ayurvédique, etc).

En réalité, il arrive assez souvent que la frontière ne soit pas nettement marquée. Certaines techniques sont enseignées en faculté de médecine, dispensées par des professionnels de santé reconnus et remboursés, comme l’homéopathie en France.

L’essor des MAC :

Les MAC séduisent de plus en plus les Français. On se fait hypnotiser pour arrêter de fumer ; on court chez l’ostéopathe – 15 millions de consultations par an – pour chasser le mal de dos ; on avale des granules homéopathiques contre le rhume ; on pratique le tai-chi pour garder la forme. En 2007, 39% des Français ont déclaré avoir eu recours aux médecines naturelles au moins une fois dans l’année. Les femmes davantage que les hommes : 47 % contre 31 %.

Citons encore quelques chiffres fournis par le CAS (Centre d’analyse stratégique) :

- 75% des Français admettent avoir eu recours au moins une fois aux médecines non conventionnelles ou complémentaires.

- dans les pays développés, 25% des patients se tournent vers ces pratiques chaque année.

- le taux de recours aux médecines non conventionnelles dépend des pathologies. Il atteint 80% chez les personnes atteintes de cancer.

Pour accompagner cet engouement, les thérapeutes en médecines non conventionnelles pullulent et nombre de médecins classiques s’y sont convertis. Le Conseil national de l’ordre des médecins reconnaît et autorise quatre MAC : l’acupuncture, l’homéopathie, la mésothérapie et l’ostéopathie, qui seraient pratiquées par près de 24 000 médecins, soit un sur quatre.

Pourquoi un tel engouement ?

Confrontés aux effets secondaires des traitements, au manque de temps des soignants ou à l’absence de remèdes efficaces aux maux du quotidien, les usagers des systèmes de santé des pays développés se tournent de façon croissante vers les médecines non conventionnelles.

L’une des principales raisons du succès des MAC, c’est la déshumanisation de la médecine moderne. Le malade est souvent perçu comme un assemblage d’organes, de viscères et de fluides à traiter séparément, sans s’adresser à la tête. À l’hôpital, le malade n’identifie même plus le médecin, qui s’efface derrière des machines intrusives qui ponctionnent, mesurent… En ville, le médecin de famille est une espèce en voie d’extinction. En moyenne, un médecin consacre aujourd’hui seize minutes à son patient. La médecine « scientifique » n’a pas perdu son efficacité, mais son humanité.

C’est donc celle-ci que beaucoup de patients recherchent dans les médecines douces qui se disent holistiques — globales — et s’adressent tant au corps qu’à l’esprit. Les nouveaux outils d’exploration du corps comme l’imagerie médicale et les progrès en biologie ont permis de changer d’échelle, de constater que tout se joue au-delà de l’organe malade. « Tout est lié, le corps, l’esprit, l’environnement. On ne peut plus continuer à dissocier ces éléments si on veut soigner nos patients ».

Les MAC bénéficient également de la suspicion grandissante envers les médicaments et leurs effets secondaires. Selon le dernier sondage IFOP, diminuer la consommation de médicaments est la première motivation des adeptes des médecines naturelles (39%), devant l’efficacité supposée (28%).

Certes, les MAC n’ont pas réponse à tous les maux. Peu d’études cliniques confirment leur efficience, beaucoup ne leur trouvent qu’un effet placebo. La médecine scientifique reste de loin la plus efficace. Comme leur nom l’indique, la plupart des médecines « complémentaires » jouent surtout un rôle d’accompagnement. Beaucoup des MAC ne prétendent d’ailleurs pas guérir mais prévenir les maladies en aidant le corps à conserver et à consolider sa résistance naturelle.

Quelle réponse des pouvoirs publics à cet engouement ?

La réponse à cette question est donnée ci-après dans une note du Centre d’Analyse Stratégique, rédigée par Mathilde Reynaudi :

« L’étanchéité entre soins conventionnels et non conventionnels n’est d’ailleurs pas totale. Ces derniers sont de plus en plus inclus dans les pratiques des professionnels de santé, voire remboursés. Parallèlement, les usagers ont parfois recours à des thérapeutes, ni médecins ni professionnels paramédicaux, exerçant à la limite du soin et du bien-être.

Cet engouement est mal connu en France, bien que l’essor du marché des plantes médicinales et la demande – davantage renseignée – de soins non conventionnels dans les pays voisins laissent à penser que le nombre de Français ayant recours à ces pratiques est considérable. Certains s’en inquiètent, estimant les méthodes non conventionnelles inefficaces ou même dangereuses. D’autres soutiennent au contraire que ces médecines pourraient être utiles dans le champ de la prévention, des maladies chroniques et de la douleur, voire en cas d’échec de la médecine conventionnelle. Ces thérapies pourraient aussi contribuer à une baisse de la consommation médicamenteuse et à une approche plus globale de la santé et du parcours de vie.

Face aux risques et aux potentiels associés à l’augmentation conjointe de l’offre et de la demande en médecines non conventionnelles, une action des pouvoirs publics semble nécessaire. D’une part, il conviendrait de s’assurer de l’innocuité de ces techniques et d’encadrer la pratique et la formation des thérapeutes. D’autre part, il s’agirait d’organiser l’intégration de ces médecines au système de santé, lorsqu’elles peuvent contribuer, en complément des soins conventionnels, à une prise en charge des patients plus complète. »

Les Charlatans

La prudence s’impose encore, car la plupart de ces thérapies ne sont pas réglementées et la formation des thérapeutes reste rudimentaire. Ce qui laisse la voie libre aux incompétents et aux charlatans. A l’instar de la « médecine nouvelle germanique » du guérisseur allemand Ryke Hamer, qui prétend soigner 92% des cancers en détectant le choc émotionnel à l’origine du mal… Bien qu’il ait été condamné et incarcéré à la suite de plusieurs décès de malades, sa méthode continue à faire des adeptes.

Georges Fenech, président de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), prévient : « Autour des grands mouvements sectaires gravitent de petites structures qui proposent à la carte toutes sortes de thérapies alternatives comme la kinésiologie, le reiki ou le décodage biologique ». Si un thérapeute vous demande d’arrêter votre traitement, vous promet un miracle ou augmente sans cesse ses exigences financières, fuyez !

En 2009, le ministère de la Santé et la Miviludes ont créé un groupe d’appui technique chargé de recenser et d’évaluer les « pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique ». Mais la tâche est immense. Comment se reconnaître en effet dans le maquis des MAC ?

Parkinson et médecines alternatives

Quel est donc l’intérêt des médecines alternatives pour le traitement de la maladie de Parkinson ? Tout d’abord, il faut bien insister sur le fait que la MP bénéficie de traitements tout à fait conventionnels et cela dans tous les pays développés.

Les professionnels de santé traitants (neurologues, médecins généralistes, etc…), n’exercent qu’après avoir reçu une formation professionnelle certifiée par l’état. Les stratégies et les traitements (médicamenteux, chirurgicaux, etc…) ont fait l’objet d’essais cliniques avant leur prescriptions.

Les médecines alternatives, même reconnues par le corps médical (homéopathie, acupuncture, …), ne peuvent se substituer aux traitements antiparkinsoniens conventionnels. Par contre, elles peuvent être utiles au titre de thérapies complémentaires, pour traiter des troubles qui accompagnent les patients, par exemple les troubles cutanés.

Enfin, pour la grande majorité des 300 MAC, il parait urgent d’attendre des avis autorisés des autorités de santé.

Rédigé par Jean Pierre Lagadec

Bibliographie

Claire Rouillon : Les thérapies alternatives Revue de la MGEN de janvier 2013

Mathilde Reynaudi : Centre d’Analyse Stratégique

Gwendoline Dos Santos : Articles du journal Le Point

Vous et vos médicaments dopaminergiques

Publié le 11 juillet 2013 à 06:55Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°53

Dossier réalisé par : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Qu’est ce que la maladie de Parkinson ?

La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative du système nerveux central atteignant spécifiquement les neurones producteurs de dopamine, substance naturelle intervenant dans le contrôle des mouvements, mais aussi dans celui de la motivation, de l’humeur et des émotions.

Cette maladie se traduit principalement par une rigidité, un tremblement au repos et une lenteur des mouvements.

Quels médicaments existent pour lutter contre la maladie de Parkinson ?

Deux types de médicaments existent pour compenser le déficit en dopamine : la Lévodopa (ou L‑DOPA, transformée en dopamine dans le cerveau) et les agonistes dopaminergiques (imitant les effets de la dopamine et permettant de rétablir la transmission défaillante).

Principalement utilisés dans la maladie de Parkinson pour améliorer la mobilité et atténuer les conséquences de la maladie sur la vie quotidienne, les médicaments dopaminergiques peuvent aussi être utilisés dans le syndrome des jambes sans repos et dans l’hyperprolactinémie (trouble hormonal).

Quels sont ces médicaments dopaminergiques ?

Il s’agit des médicaments suivants, parmi lesquels plusieurs existent sous forme de génériques. Le nom du médicament délivré par votre pharmacien ou prescrit par votre médecin est alors celui de la substance active (noms entre parenthèses dans la liste ci-dessous).

ADARTREL (ropinirole), APOKINON (apomorphine), AROLAC (lisuride), BROMOKIN (bromocriptine), DOPERGINE (lisuride), DOSTINEX (cabergoline), DUODOPA (lévodopa + carbidopa), MODOPAR (lévodopa + bensérazide), NEUPRO (rotigotine), NORPROLAC (quinagolide), PARLODEL (bromocriptine), REQUIP (ropinirole), SIFROL (pramipexole), SINEMET (lévodopa + carbidopa), STALEVO (lévodopa + carbidopa + entacapone), TRIVASTAL (piribédil).

Les agonistes dopaminergiques permettent de retarder l’introduction de la L‑DOPA et donc, en conséquence, les dyskinésies sévères (trouble de la coordination des mouvements) qui peuvent lui être liées. Tant que les agonistes dopaminergiques sont tolérés avec des troubles légers, votre neurologue pourra donc continuer à vous les prescrire.

Comme tous les médicaments, les médicaments dopaminergiques et, en particulier les agonistes dopaminergiques, peuvent provoquer des effets indésirables. Aussi, ce document a pour objectif de vous aider à reconnaître leurs effets et à en parler à votre médecin.

Quels sont les effets indésirables des médicaments dopaminergiques importants à connaître ?

L’identification d’un ou plusieurs des effets présentés ci-après doit vous conduire à consulter votre médecin ou à interroger votre pharmacien.

Pour plus d’information, consultez la notice de votre médicament

- Nausées, vomissements. Votre médicament vous a été prescrit à des doses lentement progressives afin d’éviter ces effets fréquents. Ne prenez pas de vous-même un médicament contre les nausées et les vomissements, car certains peuvent aggraver vos symptômes. Votre médecin vous prescrira, si besoin, un médicament adapté.

- Baisse de tension (pression artérielle), notamment en se relevant. Elles se manifestent par des étourdissements ou des malaises, surtout si vous prenez déjà d’autres médicaments abaissant la pression artérielle.

- Somnolence dans la journée, voire endormissements brusques (non précédés d’une envie de dormir). Soyez très prudent ; si vous ressentez ces effets, il ne faut pas vous mettre dans des situations où la somnolence pourrait vous exposer à des risques graves : conduite d’un véhicule, utilisation d’une machine dangereuse (y compris bricolage/jardinage…). Parlez-en à votre médecin.

- Hallucinations ou perceptions anormales de la réalité, le plus souvent visuelles mais parfois auditives. Elles surviennent, en général, après plusieurs années d’évolution de la maladie.

- Troubles du comportement : addiction au jeu, achats compulsifs, hypersexualité. Ces effets ne touchent qu’une minorité de personnes, mais peuvent avoir des conséquences personnelles, familiales et sociales graves. Vous pouvez vous sentir poussé à agir de façon anormale, contre votre volonté et votre raison. Cela peut se manifester par une tendance à jouer de manière inconsidérée à des jeux d’argent (casino, courses, « cartes à gratter », jeux sur internet…), à faire des achats inutiles, coûteux et répétitifs, à manger de manière compulsive (en particulier des sucreries) ou encore à éprouver une augmentation inhabituelle des désirs sexuels conduisant parfois à des conduites inappropriées. Toute modification de comportement évoquant un effet de ce type doit être signalée rapidement à votre médecin.

Comment repérer des comportements compulsifs ?

Montrez ce document à vos proches et parlez-en, c’est essentiel. Ils peuvent en effet s’apercevoir de signes inhabituels chez vous que vous n’auriez pas remarqués vous-même.

Ces questions peuvent vous aider :

- Avez-vous remarqué, ou votre entourage vous a‑t-il signalé, des comportements répétitifs, inhabituels ou des signes d’hyperactivité ?

- Passez-vous plus de temps que d’habitude à surfer sur internet ?

- Achetez-vous beaucoup de choses dont vous n’avez pas besoin ?

- Commencez-vous à collectionner des objets alors que vous ne le faisiez pas avant ?

- Jouez-vous aux courses ou à des jeux de hasard sans pouvoir vous arrêter ?

- N’êtes-vous plus capable d’estimer les sommes d’argent que vous dépensez chaque semaine ?

- Avez-vous des comportements sexuels inhabituels ?

En pratique, que faire dans le cadre d’une prise en charge par médicaments dopaminergiques ?

Respectez la prescription de votre médecin.

- Ne dépassez pas la dose indiquée, car cela augmenterait le risque d’effets indésirables, en particulier l’apparition ou l’augmentation de mouvements anormaux (dyskinésies).

- Respectez les horaires de prise pour l’équilibre de votre traitement, prenez votre médicament à heure fixe et conformément aux recommandations de votre médecin et/ou de votre pharmacien.

- Soyez particulièrement vigilant en cas de modification de votre traitement (exemple : changement de dose ou ajout d’un nouveau médicament, …).

Soyez attentifs à la survenue d’un comportement inhabituel : Même si vous êtes gêné d’en parler, signalez rapidement et sans honte ces troubles à votre médecin afin de vous protéger, vous et votre entourage.

N’essayez pas d’arrêter ou de modifier le traitement dopaminergique de vous-même. Votre médecin déterminera alors comment l’adapter, ces troubles étant réversibles.

Sachez également que des associations de patients sont à votre écoute et sont susceptibles de vous aider.

A titre indicatif, voici certaines d’entre elles :

France Parkinson : www.franceparkinson.fr

Franche Comté Parkinson : http://fcparkinson.medicalistes.org/

Groupe Parkinson Ile de France : www.parkinson-gpidf.info

Comité d’Entente et de Coordination des Associations de Parkinsoniens (CECAP) : jray@sfr.fr

Fédération française des groupements de parkinsoniens : http://parkinson-ffgp.net/

Bernard Delorme Chef du pôle Information

Tel : 01 55 87 43 44 Fax : 01 55 87 30 20

bernard.delorme@ansm.sante.fr

Direction de la communication et de l’information

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

143 – 147, bd Anatole France 93285 Saint-Denis Cedex

www.ansm.sante.fr

Pour en savoir plus, consultez le site www.ansm.fr

Le tube digestif est-il plus perméable chez les parkinsoniens ?

Publié le 08 juillet 2013 à 06:20Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°53

Thomas Clairembault, Pascal Derkinderen, Michel Neunlist

INSERM U913, Neuropathies du système nerveux entérique et pathologies digestives, Nantes

Sous ce titre un peu mystérieux, se cache un projet de recherche qui est actuellement mené par Thomas Clairembault, étudiant en thèse à l’U913 (Neuropathies du système nerveux entérique). Il est désormais bien établi que les patients parkinsoniens ont des lésions dans leur tube digestif en tout point semblables à celles présentes dans le cerveau. Ces lésions, appelées corps de Lewy sont des petits agrégats présents dans les neurones et sont considérées comme la véritable signature de la maladie. Il est important de souligner que ces corps de Lewy sont présents dans les neurones du tube digestif des patients parkinsoniens et qu’ils apparaitraient très précocement au cours de l’évolution de la maladie. Il a même été proposé par Braak, un anatomiste allemand, que le tube digestif serait touché en premier par le processus pathologique, le cerveau ne l’étant que secondairement, après propagation via les connexions qui existent entre cerveau et intestin (on parle désormais de l’hypothèse de Braak). Cette hypothèse intéressante est largement débattue. En faveur de cette hypothèse, nous retiendrons le fait que les signes digestifs, qui seraient liés à l’atteinte des neurones du tube digestif et en particulier la constipation sont très précoces au cours de l’évolution de la maladie et peuvent précéder de nombreuses années la survenue des signes moteurs classiques de la maladie (tremblement, difficulté à effectuer les gestes alternatifs rapides). Toutefois, il existe aussi de nombreux arguments qui vont contre l’hypothèse de Braak et qui ont été avancés et discutés dans la littérature scientifique. Nous retiendrons le fait que l’hypothèse de Braak ne s’appuie que sur quelques cas d’autopsie sélectionnés et qu’il est difficile d’étendre les conclusions à l’ensemble des cas de maladie de Parkinson.

L’organisation des neurones du tube digestif et plus largement du système nerveux entérique (SNE) est tellement proche de celle du cerveau que le SNE est parfois appelé « second cerveau ». Une des caractéristiques de notre cerveau est d’être relativement imperméable aux éléments présents dans la circulation et dans le sang, grâce à une barrière sang-cerveau appelée barrière hémato-encéphalée. Cette barrière est indispensable pour éviter que notre cerveau ne soit en contact avec des pathogènes, des médiateurs de l’inflammation ou autres toxiques. De façon remarquable, le SNE a la même organisation avec un système de barrière, appelé barrière épithéliale intestinale. Cette barrière qui est contrôlée par les neurones du tube digestif permet d’éviter que des pathogènes ou des toxiques passent du tube digestif à la circulation sanguine et joue donc un rôle protecteur. Si l’hypothèse de Braak est vrai et en particulier si le tube digestif est une porte d’entrée vers le cerveau pour des toxiques ou des pathogènes, il est logique d’avancer que la barrière épithéliale intestinale des patients parkinsoniens est plus poreuse que celle de personnes sans maladie neurologique et que l’intestin des parkinsoniens serait donc plus perméable…Une équipe américaine dirigée par Kathleen Shannon et Jeffrey Kordower ont étudié ce sujet au cours d’un travail préliminaire sur 9 patients. Leurs résultats sont discordants suivant les méthodes d’analyse de la perméabilité qui ont été utilisées et ne permettent pas de conclure.

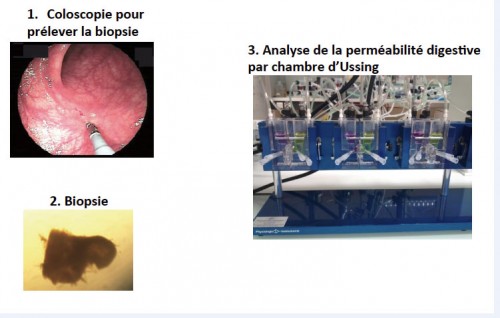

Nous avons donc décidé de lancer au laboratoire un projet de recherche sur la perméabilité digestive des patients parkinsoniens, à plus grande échelle et avec d’autres techniques d’analyse de cette perméabilité. La perméabilité digestive peut être analysée en utilisant de simples biopsies digestives (prélèvements de la taille d’un grain de riz) réalisées en routine au cours d’une courte coloscopie.(figure) Les biopsies sont placées dans une chambre appelée chambre d’Ussing dans laquelle la diffusion d’un produit fluorescent peut être évaluée : plus le produit fluorescent passe à travers la biopsie, plus elle est poreuse, plus la barrière digestive est perméable.(figure). Ce projet appelé PerméaPark inclura 30 patients parkinsoniens et 15 témoins qui n’ont pas de maladie neurologique. Nous ferons des analyses complémentaires en biochimie sur des protéines impliquées dans la perméabilité de la barrière et dans un modèle animal de maladie de Parkinson. Thomas a déjà analysé la perméabilité chez 10 patients parkinsoniens et commence à étudier en biochimie les protéines d’intérêt

Figure : Analyse de la perméabilité d’une biopsie digestive

Ce projet nous semble indispensable et ce pour deux raisons principales. Il nous permettra de trancher la question toujours en suspens de l’existence ou non d’une augmentation de la perméabilité digestive chez le patient parkinsonien. Ceci sera un élément important en faveur ou en défaveur de l’origine digestive de la maladie. De plus, s’il s’avère que des modifications de la perméabilité digestive sont présentes chez les parkinsoniens, cette technique pourrait être utilisée pour diagnostiquer la maladie du vivant du patient sur une simple biopsie.

Nous profitons de cette mise au point dans le Parkinsonien Indépendant pour remercier l’ADPLA et CECAP, qui financent nos travaux et la thèse de Thomas Clairembault.

Professeur Pascal Derkinderen

Stimulation du noyau sous thalamique et usage compulsif de médication dopaminergique dans la maladie de Parkinson

Publié le 06 juillet 2013 à 21:09Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°53

Résumé de l’article paru dans Neurol Neurosurg Psychiatrie du 27/02/2013

Par une équipe marseillaise : Alexandre Eusebio, Tatiana Widjas, Julien Cohen, Frédérique Fluchère, Elisabeth Jouve, Jean Régis, Jean-Philippe Azulay

Point de la situation

Les troubles du comportement associés à un usage compulsif de médicaments dopaminergiques pour la MP, tels que le syndrome de dysrégulation dopaminergique (DDS) et les troubles des habitudes et des impulsions (ICD) peuvent avoir des conséquences dévastatrices et doivent être traités.

Que de tels patients doivent ou non subir une stimulation profonde du cerveau (DBS) au noyau sous thalamique (STN) est un sujet de controverse.

Quelques rapports, et quelques essais ont signalé des effets contrastés des STN DBS, sur le mauvais usage de la dopamine et les ICD, alors qu’une étude prospective récente a trouvé clairement des effets bénéfiques des STN DBS sur ces troubles.

Méthodes

Nous avons conduit une étude d’observation sur 110 patients Parkinsonien, programmés pour une chirurgie STN DBS. Les patients ont été évalués préalablement, selon des évaluations complètes comportementales et psychiatriques et divisés en deux groupes : avec ou sans usage de médication dopaminergique compulsive. Les évaluations ont été répétées un an après la chirurgie pour les 2 groupes.

Résultats

Avant la chirurgie, 18 patients (16,3%) étaient des usagers compulsifs de dopamine, dont 12 (10,9%) répondaient aux critères de DDS. 90% de ces patients avaient au moins un ICD, comparé aux 20% du groupe sans usage compulsif de dopamine. Un an après la chirurgie, un des patients avait conservé l’usage compulsif de la dopamine, alors qu’aucun nouveau cas n’avait été observé dans le groupe sans cas compulsif avant la chirurgie.

La stimulation STN DBS n’a provoqué aucune complication psychiatrique majeure et les ICD ont été réduits chez tous les patients.

Conclusions

Nos résultats suggèrent que la STN DBS peut réduire l’usage compulsif d’une médication dopaminergique et ses conséquences comportementales. Que cette amélioration soit le résultat d’une STN DBS ou la conséquence d’une meilleure gestion du traitement, cela reste à établir.

Document traduit par Jean Pierre Lagadec

INSERM U791,Laboratoire d’Ingénierie Ostéo-Articulaire et Dentaire (LIOAD,Groupe STEP « Skeletal tissue engineering and physiopathology »,UFR d’Odontologie,Univ.Nantes,CHU HOTEL DIEU,44042 Nantes France

http://lioad.nantes.inserm.fr/index.php/fr/

Éditorial

Publié le 05 juillet 2013 à 16:49Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°53

Ce mois-ci nous ouvrons nos colonnes aux chercheurs que CECAP-Recherche finance : ainsi la stimulation du noyau sousthalamique permettrait de réduire la dépendance au traitement dopaminergique ; c’est l’objet du dossier de La Timone à Marseille où une équipe se propose de le démontrer. Quant à l’INSERM U913 de Nantes, sous l’égide du professeur Derkinderen, il s’intéresse plus spécifiquement au tube digestif.

Nous avons voulu aussi ouvrir notre regard sur les médicaments que nous utilisons tous. C’est, tout d’abord, la fiche de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSMPS) qui résume les points essentiels à retenir de la pharmacopée dopaminergique. Puis, une question à propos des génériques : sont-ils vraiment fiables ? Et enfin, un article de J P Lagadec sur les thérapies alternatives et ce que l’on peut en penser.

Bernard Compère nous fait état de son impressionnante recherche sur la qualité de vie des malades atteint de la maladie de Parkinson à partir des questionnaires remplis par les malades et leur conjoint. Il a fait un travail de chercheur très précis qui mériterait d’être largement diffusé : n’hésitons pas visiter son site et transmettre l’information autour de nous.

Autre démarche sur le mieux-être des malades : le vélo assisté électriquement ! En effet, un chercheur a constaté les bienfaits de la pratique de cet instrument sur la posture et la marche de certains de ses patients. Ils retrouvent des réflexes et une attitude positive ; d’où la démonstration de l’intérêt évident de l’exercice physique pour ralentir les méfaits de la maladie.

Nous ne le dirons jamais assez : bougez et exercez vous dans quelque pratique physique que ce soit (yoga, qi gong, vélo, gymnastique adaptée…) et même tout simplement la marche à votre rythme, vous en tirerez profit immédiatement ! Notre corps a plus besoin que la plupart de nos concitoyens, de se renforcer et de se défendre des contraintes de la maladie. C’est le gage de conditions de vie résistantes aux troubles de notre corps !

J’en suis d’autant plus convaincu que l’on m’avait « prédit », comme à tout le monde, une lune de miel de quelques années (huit ans maximum !).

C’était, il y a maintenant 19 ans. Or, à ce jour, j’ai bien quelques désagréments temporaires surtout en fin d’après midi. Mais si je ne parle pas de la maladie à mes interlocuteurs, ils ne détectent aucun symptôme, si ce n’est mon utilisation régulière d’une petite boîte de pilules ! Les pratiques de la marche, de l’escalade, de la kiné adaptée, du yoga et aussi du clavier de l’ordinateur (d’où je vous écris !), tout cela concoure à retarder le handicap définitif.

Mais peut-être dira-t-on que j’ai une forme bénigne de la maladie ? Je ne le crois pas : j’en veux pour preuve mon très grand mal-être lorsque je suis obligé d’interrompre mes pratiques sportives : c’est tout à coup les tremblements irrésistibles, les doigts de pieds en « griffes » ou les blocages qui attaquent immédiatement…

Je ne me considère pas comme un modèle : je dis tout simplement ma pratique de Parkinson avec 19 ans d’expériences et l’âge qui joue aussi quelques tours ! J’ai d’ailleurs apprécié le thème de la journée Parkinson de La Timone à Marseille : l’activité physique et la maladie de Parkinson ; de la nécessité de l’exercice physique pour résister aux méfaits de la maladie. Ce n’est pas en restant dans son fauteuil que l’on a quelques chances de vivre longtemps autonome bien au contraire. Ce sera la morale de cette histoire :

Luttons, bougeons nous pour être des « Parkinsoniens Indépendants »…

Témoignage sur la Stimulation Cérébrale Profonde (SCP)

Publié le 03 mai 2013 à 06:14Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°52

1. Ma maladie

Ma maladie a été diagnostiquée voici 20 ans (1992) :

- tremblement de repos le soir devant la télé,

- puis gêne pour écrire

- puis gêne pour conduire,

Heureusement pour moi, il y avait l’ordinateur que je connaissais bien de par mon métier et grâce auquel j’ai pu travailler encore 10 ans.

Après un traitement par médicament, j’ai eu une pompe à apomorphine (quelques mois) Depuis maintenant trois ans je suis « neurostimulé » et j’en suis satisfait (80%)

J’ai actuellement 65 ans.

2. La décision

Tant que je travaillais, je ne l’envisageais pas. Des circonstances ont un peu précipité les choses.

Une conférence du Dr. Vérin sur la SCP.

Cette conférence était organisée par une association comme la nôtre. C’était à Rennes à l’occasion du salon « Autonomic — mieux vivre grand Ouest ».

Consultation à la Pitié Salpêtrière

Grâce au désistement d’une amie, j’avais obtenu une consultation avec le Dr Meininger de la Pitié Salpêtrière. Considérant que j’avais des « chances » de répondre au bon cas de figure, celui-ci m’a alors orienté vers l’équipe du Dr Verin à RENNES qui pratique la SCP.

Le recours à la SCP exige un certain nombre de critères à vérifier.

En même temps que j’ai suivi le protocole pour en décider, et pour mieux choisir en connaissance de cause, j’avais en même temps opté pour un traitement par pompe à apomorphine qui, si elle donne de bons résultats (par rapport aux médicaments), présente aussi l’inconvénient des poses et déposes quotidiennes que j’effectuais moi-même, ainsi qu’une incompatibilité avec des activités comme la piscine, …

Le protocole s’est déroulé sur environ 6 mois (IRM, test neuro, psychos, …). L’intervention a donc eu lieu en Mars 2009.

3. L’intervention

Principe : Deux électrodes sont implantées dans chacun des deux hémisphères du cerveau. Chaque électrode comporte trois « plots » ce qui augmente ensuite les choix une fois les électrodes implantées. Chaque électrode est reliée à un dispositif stimulant comportant chacun une pile implantée sous les clavicules.

Son déroulement. L’intervention se fait en deux temps :

Implantation des électrodes, partie la plus délicate et la plus impressionnante du fait de sa durée et qu’elle a lieu sous anesthésie locale pour permettre la participation de l’opéré. Elle dure globalement la journée qui elle aussi comporte plusieurs étapes :

- préparatifs hors du bloc : pose d’un système de repérage, repérage par imagerie (IRM)

- en salle d’opération : pose l’une après l’autre des deux électrodes avec à chaque fois perforation du crâne. Chaque pose comporte une phase de recherche de la position optimum durant laquelle l’opéré participe en faisant part de ses sensations.

- Installation des stimulateurs quelques jours plus tard. Opération sous anesthésie locale. Chaque pile a une durée de vie d’environ cinq ans.

4. Suivi

Il est alors possible d’agir par télécommande sur les stimulateurs : choix des plots, modification des paramètres (fréquence, voltage,…). Le malade dispose aussi d’une télécommande pour interroger l’état des piles, vérifier l’état ON ou OFF des stimulateurs, réactiver en cas d’arrêt, … Des visites de suivi ont lieu à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 ans, 3ans, 5 ans, … pour vérifier, contrôler, réajuster certains réglages

5. Bilan : Globalement

En mieux être :

- Amélioration globalement estimée à 80%

- Moins de médicament : 385 mg d’équivalent dopa contre 880mg avant opération

- Moins d’effets secondaires : disparition de la dyskinésie

- Récupération d’activité : Conduite, vie quasi normale

En moins bien :

- Petite chute de moral (après une « lune de mie ») traitée par antidépresseur

- Phénomène nocturne de jambe sans repos traité par REQUIP puis par SIFROL

Stimulation cérébrale profonde contre le Parkinson

Publié le 29 avril 2013 à 06:10Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°52

« Depuis quelques années, la maladie de Parkinson peut être traitée par stimulation cérébrale profonde chez des patients très handicapés atteints depuis plus de 12 ans. Ce traitement pourrait désormais être envisagé plus précocement, selon les résultats de l’étude Earlystim publiée dans le New England Journal of Medicine ».

Le quotidien explique que « les équipes française du Pr Yves Agid, et allemande du Pr Günther Deuschl ont suivi 251 personnes de moins de 60 ans souffrant de la maladie de Parkinson depuis 7 ans en moyenne avec des complications motrices depuis moins de 3 ans. Toutes étaient sous traitement médicamenteux ».

« Ce groupe de malade a été divisé en deux, l’un traité par stimulation cérébrale profonde en plus des médicaments et l’autre juste sous traitement médicamenteux. Après 2 ans de suivi, les médecins ont constaté une amélioration moyenne de 26% de la qualité de vie et de 53% des capacités motrices des patients opérés alors qu’aucune amélioration n’était observée pour ceux sous traitement médicamenteux », note Le Figaro. Le Dr Michael Schüpbach déclare que selon ce travail, « lorsque les complications motrices commencent, la stimulation est supérieure au traitement par médicament seul ».

Le journal observe que « cette étude représente un espoir pour les patients les plus jeunes, encore actifs, qui constituent environ 10% des 100 000 à 150 000 personnes souffrant de la maladie de Parkinson en France. Les responsables de l’étude demeurent cependant prudents : il ne s’agit pas de pratiquer cette opération très largement ». Le Figaro remarque ainsi que « pour être opérés, les malades doivent répondre au traitement par lévodopa et ne pas présenter de signes autres que dopaminergiques ni de contre-indications médicales… De plus, l’opération, délicate, nécessite des équipes de neurochirurgiens expérimentés. Or la France compte 24 centres de référence, déjà embouteillés. Alors qui opérer en priorité ? », S’interroge le quotidien.

Lu par Nagi MIMASSI

nagimimassi@yahoo.com

Cligner des yeux est bon pour le cerveau

Publié le 23 avril 2013 à 07:58Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°52

Le réflexe naturel de battre des paupières joue un rôle dans la concentration

Le clignement naturel des yeux (ni provoqué, ni nerveux) a d’autres utilités que celles que l’on croyait. Oui, il humidifie la cornée et l’empêche de se dessécher. Oui il nettoie cette même cornée de toute poussière ou particule qui y atterrirait. Mais il semble bien avoir aussi une influence sur le fonctionnement du cerveau et sur notre niveau d’attention. Des chercheurs japonais sont des passionnés des « clins d’œil ».

Ils les étudient depuis plusieurs années déjà au travers d’extraits de films de Mr Bean. Ils viennent de faire une découverte qui en met plein les yeux (publié dans le Proceedings of National Academy of Sciences).

Notre cerveau permet de porter de l’attention à un nombre limité d’événements simultanés, trois ou quatre au maximum. Dans une étude précédente, les chercheurs de l’équipe de Tamami Nakano, de l’université d’Osaka, avaient déjà montré que quelqu’un regardant des vidéos de Mr Bean clignait des yeux au moment « faibles » du film, changement de scène ou quand le « héros » était hors champ, donc aux moments où l’attention pouvait se relâcher.

Ils ont donc réitéré l’expérience, mais en mettant le cerveau des « cobayes » sous imagerie médicale par résonance magnétique pour visualiser les éventuels changements de l’activité cérébrale juste après un clignement d’œil. Et, surprise !

La réponse cérébrale à l’abaissement des paupières est nette et précise. L’activité cérébrale montre une véritable modification avec ce que les chercheurs interprètent comme un passage du réseau neuronal dit « centré sur la tâche » à celui « mode par défaut ». Comme un « reset » instantané du cerveau. D’autant que, deuxième conclusion importante, le cerveau désactive une microseconde les neurones responsables de l’attention.

Ce qui voudrait dire que cligner des yeux, serait un signal pour le cerveau de couper très momentanément le flot d’informations lui arrivant, pour mieux le contrôler et mieux se préparer à la suite. Donc tout va bien, continuons, sans y penser à cligner des yeux.

Reset, en français, peut se traduire par : « remise à zéro »

Article lu dans le Figaro du 15/01/2013 par Françoise Vignon

De l’urine pour soigner les maladies du cerveau ?

Publié le 19 avril 2013 à 06:02Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°51 – décembre 2012

Par Janlou Chaput, Futura-Sciences

Des scientifiques chinois sont parvenus à créer des cellules du cerveau à partir d’échantillons d’urine… La méthode est franchement originale mais également efficace, capable de surpasser les techniques actuelles dans tous les domaines.

Voilà un bel exemple de recyclage appliqué à l’Homme. L’urine concentre les déchets issus du métabolisme cellulaire et pourtant, à en croire de très sérieux scientifiques des Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health, elle pourrait contribuer un jour prochain à traiter voire à soigner des maladies du cerveau.

Dans ce fluide biologique, des cellules épithéliales tapissant la paroi du rein se trouvent en suspension. Ces mêmes chercheurs ont réussi à créer en 2011 des cellules du foie, du muscle cardiaque ou du cerveau à partir de ces cellules rénales. Voilà une façon intéressante de produire des cellules souches pluripotentes induites (CSPi), que l’on fabrique plus couramment à partir de la peau.

Cette fois, ils récidivent dans la revue Nature Methods, avec un protocole nouveau et prometteur permettant de diminuer les délais de maturation et d’améliorer la fiabilité des cellules cérébrales ainsi créées. Ou comment l’urine peut soigner le cerveau.

Une urine à neurones

Les cellules souches représentent l’avenir de la médecine. Si l’origine embryonnaire des premières découvertes a soulevé un certain nombre de questions éthiques, les scientifiques ont trouvé un nouveau moyen de contourner le problème en créant des cellules pluripotentes à partir de tissus déjà différenciés (les CSPi). Mais là encore, la technique de reconversion n’est pas finement réglée et les vecteurs viraux nécessaires à la transformation induisent des mutations qui diminuent nettement les rendements.

Les chercheurs chinois ont peut-être trouvé la solution pour contourner le problème. À partir des échantillons d’urine de trois patients âgés de 10, 25 et 37 ans, ils ont isolé des cellules rénales. Au lieu d’utiliser un rétrovirus comme c’est habituellement le cas, les auteurs ont eu recours à un ADN bactérien capable de donner ses consignes depuis le cytoplasme cellulaire. Ainsi, il ne vient pas s’insérer dans l’ADN nucléaire, ce qui diminuerait les risques de perturbations. Au passage, cette supposition est théorique et n’a pas encore était démontrée.

In vitro, ces cellules deviennent pluripotentes en l’espace de 12 jours, quand il faut le double avec la procédure traditionnelle. Après transformation, elles prennent la forme de cellules souches neurales. Ces dernières, placées dans le milieu de culture idoine, se différencient en neurones fonctionnels en laboratoire. Si elles sont transplantées dans le cerveau de ratons nouveau-nés, elles évoluent et se transforment en neurones, en astrocytes ou en oligodendrocytes (ces deux dernières catégories étant des cellules de la glie, formant l’environnement des neurones). Elles n’ont pas créé de tumeur chez les rongeurs, chose que l’on craint avec les CSPi classiques.

Un modèle pour soigner les maladies du cerveau

La méthode semble donc prometteuse. L’urine est récupérée facilement selon des méthodes non-invasives, à l’inverse d’une prise de sang. La transformation cellulaire est plus rapide et, en évitant de toucher à l’ADN nucléaire, les auteurs espèrent améliorer les rendements. Une fois injectées chez l’animal, elles prennent au moins pendant un mois l’aspect et les caractéristiques moléculaires de cellules du cerveau.

La communauté scientifique semble accueillir chaleureusement la nouvelle. Avant d’envisager de les transplanter chez un patient souffrant de pathologies cérébrales, ces cellules constituent un bon modèle d’étude et permettront peut-être d’en apprendre davantage sur le fonctionnement du système nerveux central. Comme quoi, il n’y a vraiment rien à jeter.

Lu par Françoise Vignon

Le NIH (National Institute of Health), (similaire à l’INSERM en France) lance un effort collectif pour trouver des biomarqueurs de la maladie de Parkinson.

Publié le 14 avril 2013 à 10:08Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°52

Cette nouvelle initiative vise à accélérer la recherche de biomarqueurs, c’est à dire de modifications dans le corps pouvant être utilisés pour prédire, diagnostiquer ou surveiller la maladie de Parkinson. De plus, cette initiative va aussi stimuler la collaboration entre les chercheurs et encourager les patients à s’impliquer dans les études cliniques.

Ce manque de biomarqueurs pour la maladie de Parkinson a été un défi majeur pour le développement de meilleurs traitements de la maladie. Le Programme Maladie de Parkinson biomarqueurs (PDBP) http://pdbp.ninds.nih.gov soutient les efforts pour générer de nouvelles technologies et générer des outils d’analyse pour la découverte de biomarqueurs, pour identifier et valider ces biomarqueurs chez les patients, et pour partager les données des biomarqueurs et les ressources au sein de la communauté scientifique au bénéfice des patients Parkinsoniens. Le programme a été lancé par l’Institut National des Troubles et des Maladies Neurologiques (NINDS), qui fait partie des NIH (National Institutes of Health, Institut National de la Santé). Les biomarqueurs peuvent inclure des changements dans la chimie du corps ou dans sa physiologie, des modifications de la modulation des gènes, et même permettent de mieux analyser les changements subtils dans le comportement d’une personne. Par exemple, certains anticorps dans le sang peuvent être des biomarqueurs pour différents types d’infection.

La gamme de biomarqueurs potentiels pour la maladie de Parkinson est vaste, et il y a eu des pistes prometteuses. Certains chercheurs étudient l’utilisation de l’imagerie non invasive pour détecter les changements dans le fonctionnement du cerveau ou de sa biochimie. Plusieurs études ont montré un lien entre la maladie et les variations de certaines protéines ou d’autres molécules dans le sang, l’urine ou dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) qui « baigne » le cerveau et la moelle épinière. Mais, dans la maladie de Parkinson, il n’y a pas de biomarqueurs éprouvés. PDBP est une initiative pour financer et coordonner les études sur les biomarqueurs multiples dans la maladie de Parkinson : « Notre objectif est d’accélérer les progrès vers un ensemble robuste de biomarqueurs pour la maladie de Parkinson en aidant les chercheurs qui conduisent ou vont conduire des approches novatrices, en permettant de les réunir, et en rendant plus facile pour eux le partage et l’analyse des données en provenance de leurs différentes études », a déclaré le Directeur du NINDS, le Dr. LandisSTORY, Ph.D. Neuf équipes de recherche ont été financés par le programme à ce jour.

http://www.ninds.nih.gov/research/parkinsonsweb/udall_centers/

(voir les projets marqués d’un *). Quatre de ces projets sont associés avec les Centres NINDS Udall d’excellence pour la recherche sur la maladie de Parkinson

Proposé par Laurent Lescaudron,

Ph.D Maître de Conférences

http://lioad.nantes.inserm.fr/index.php/fr/

La biopsie des glandes salivaires peut-elle diagnostiquer la maladie de Parkinson ?

Publié le 07 avril 2013 à 23:04Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°52

Communication du 10 janvier 2012

La biopsie des glandes salivaires semble être un test de diagnostic pour la maladie de Parkinson, selon une nouvelle étude.

Une biopsie de la glande sous-maxillaire qui montre la présence de la protéine anormale alpha-synucléine est fortement révélatrice de la maladie de Parkinson, par opposition à d’autres troubles neurodégénératifs qui peuvent « imiter » la maladie, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Charles Adler, MD, PhD, de la Mayo Clinic Arizona, Scottsdale, en Arizona.

« Il n’existe actuellement aucun test de diagnostic pour la maladie de Parkinson chez les patients vivants. La seule façon de faire le diagnostic est à l’autopsie, quand vous pouvez voir une protéine anormale, l’alpha-synucléine, dans certaines régions du cerveau », le Dr Adler, membre de l’American Academy of Neurology, a déclaré à Medscape Medical Nouvelles.

Leurs conclusions préliminaires ont été publiées le 10 janvier 2013, les résultats complets seront présentés à la 65ème réunion annuelle de l’American Academy of Neurology à San Diego (Mars 16 – 23, 2013).

Le Dr Adler et son équipe ont travaillé à déterminer s’il existe des preuves de l’alpha-synucléine dans d’autres organes du corps afin qu’ils puissent développer un test de diagnostic chez les patients vivants.

« Nous avons déjà publié sur le fait que la glande sous-maxillaire est l’une des plus grandes concentrations d’alpha-synucléine dans un organe en dehors du cerveau. En effet, nous avons testé par autopsie 28 patients atteints de maladie de Parkinson et nous avons constaté que les 28 d’entre eux avaient alpha ‑synucléine dans la glande sous-maxillaire. » A‑t-il dit.

Cette découverte a conduit les chercheurs à une biopsie de la glande sous-maxillaire de patients (vivants) atteints de la maladie de Parkinson afin de voir si cette protéine était présente. Si c’était le cas, alors la biopsie pourrait être utilisée comme test diagnostique, pensent-ils.

Proposé par Laurent Lescaudron,

PhD Maître de Conférences Hors Classe, Université, Nantes France

Professeur Associé, Central Michigan Univ., Mt Pleasant, Michigan USA.

INSERM U791, Laboratoire d’Ingénierie Ostéo-Articulaire et Dentaire (LIOAD),

Groupe STEP « skeletal tissue engineering and physiopathology » UFR d’Odontologie,

Univ. Nantes, CHU HOTEL DIEU, 44042 Nantes France

http://lioad.nantes.inserm.fr/index.php/fr/

Éditorial

Publié le 03 avril 2013 à 14:56Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°52

Les chercheurs recherchent – et parfois trouvent – des outils pour mieux appréhender la maladie. Ainsi, les informations reçues ces derniers temps font état de découvertes en matière de diagnostic pouvant nous permettre d’envisager repérer en amont les prémices de la maladie afin de la traiter préventivement. Pour les malades déjà inscrits depuis longtemps dans le cycle des traitements lourds et compliqués, cela ne semble pas apporter de bénéfices évidents. Pourtant, il faut envisager que les découvertes le plus en amont possibles détermineront des traitements que nous pourrions aussi utiliser pour alléger nos prescriptions. C’est pourquoi nous vous tenons informés des dernières découvertes en la matière.

Conduire ou ne plus conduire : telle est la question qui se pose à tous les conducteurs (dont je fais partie !), un peu responsables et qui sentent bien que le traitement de la maladie n’est pas neutre dans l’état de vigilance nécessité par la conduite. Les Pouvoirs Publics laissent libre choix aux citoyens de se déterminer tout en se prémunissant de toute responsabilité en la matière : en cas d’accident, la recherche de responsabilité pourra être déterminée en fonction des traitements utilisés par le conducteur ! Cela ne laisse donc pas grand choix à celui-ci… Pourtant, c’est de son autonomie qu’il est question, de sa sociabilité, de son indépendance. Charge à chacun de se prendre pleinement en charge tout en étant vigilant à ne pas se croire plus « fort que les autres » !

Vaste dilemme… que nous pouvons rapprocher des troubles autres que moteurs (addictions diverses, psychologiques, cognitifs ou comportementaux…) : l’entourage peut être déterminant dans l’aide qu’il apporte tout en respectant l’individualité du « patient » (qui ne l’est pas toujours dans ces domaines particuliers !)…

Le dossier pharmaceutique peut être d’une aide précieuse en cas de doute ou de perte d’ordonnance. Mais il met aussi le malade en « fiche » informatisée sur le Net ce qui incite à une certaine prudence en la matière : nous sommes déjà tellement inscrits dans tout un réseau d’informations croisées ne serait-ce que par nos téléphones portables qui nous « pistent » en permanence ! Sommes- nous dans un monde à la Orwell – tel qu’il le décrivait dans « 1984 » — où nous serions un individu fiché « parkinsonien » et donc bénéficiaire de tel traitement ?

Je ne veux pas paraître « rétrograde » (ou éternel bougon !) : moi aussi, je suis sur Internet et j’ai un portable ; c’est tellement pratique… Mais il me semble important de ne pas se laisser embarquer sans précaution dans toute nouveauté qui nous déresponsabilise de plus en plus.

Soyons des « Parkinsoniens Indépendants » autant qu’il se peut !

Jean Graveleau

Le concept physiothérapeutique « LSVT-Big »

Publié le 12 février 2013 à 20:08Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°51 – décembre 2012

Dérivé du Lee Silverman Voice Training (LSVT), un concept orthophonique particulièrement efficace en cas de Parkinson (Info parue dans le Parkinsonien Indépendant n°35 p.12 décembre 2008), le LSVT-Big offre à présent un pendant physiothérapeutique. Trois thérapeutes suisses spécialisés dans le Parkinson ont déjà reçu une formation dans ce domaine.

De nombreux patients parkinsoniens présentent des problèmes d’élocution au cours de l’évolution de la maladie. Leur voix est de plus en plus basse, faible et inintelligible. Un traitement orthophonique est indiqué – le LSVT, qui mise sur l’entraînement répété et intensif du volume, permet de bons résultats.

Depuis quelque temps, d’ingénieux physiothérapeutes cogitent : ce qui fonctionne avec les muscles du langage devrait en principe s’appliquer aux muscles de l’appareil locomoteur. C’est pourquoi ils ont adapté à la physiothérapie l’idée de l’entraînement répété axé sur l’amplitude issue de l’orthophonie – avec succès. En référence à son origine, ils ont baptisé leur nouveau concept « LSVT-Big » — Big signifiant grand.

Ainsi, à l’instar du volume de la voix qui peut être « amplifié » en orthophonie, LSVT-Big mise sur des mouvements de particulièrement grande envergure. Le traitement standard consiste en quatre répétitions régulières par semaine, d’une durée de 50 à 60 minutes, et ce pendant quatre semaines (16 unités). Différents « grands » mouvements de l’ensemble du corps sont réalisés avec le plus d’engagement possible (au moins 80% de l’énergie maximale) et un effort manifeste. Grâce à un feedback du thérapeute, voire éventuellement à des vidéos, les patients apprennent à « calibrer » à nouveau la perception de leurs propres mouvements. Cette étape est essentielle, car au fil du temps, les patients considèrent leurs mouvements (sans cesse plus petits et plus lents au cours de l’évolution de la maladie) comme « normaux ». Le patient ne peut rétablir l’amplitude de ses mouvements et les normaliser que par le biais d’un entrainement répétitif intensif.

Une étude scientifique publiée récemment prouve que le LSVT-Big peut accroître considérablement la vitesse de la marche et l’amplitude des mouvements (enjambée). En outre, cet entrainement permet de réaliser des mouvements des bras ciblés, plus vastes et plus rapides.

Le recours précoce à la méthode LSNT-Big peut freiner la progression de la restriction des mouvements. Les patients, qui multiplient leurs possibilités de mouvement et développent leur dynamisme et leur force, élargissent en leur rayon de mouvement et gagnent en autonomie au quotidien, ce qui améliore leur qualité de vie et leur relation au corps.

Actuellement trois thérapeutes sont certifiés en Suisse : Suzanne Brühlmann (clinique Hélios, Zihlschlacht), Jorina Janssens (clinique Bethesda, Tschugg) et Klaartje Malfroid (cabinet Robellaz, Köniz). Les établissements qui les emploient fournissent aux patients des renseignements sur le déroulement du traitement, la prescription et la prise en charge des coûts.

Par Jörg Rothweiler, Parkinson Suisse n°106

Lu par Jean Graveleau

« Freezing » : quand le traitement par Levodopa est responsable

Publié le 04 février 2013 à 19:56Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°51 – décembre 2012

Chez la plupart des patients, les blocages soudains de la marche se produisent quand leur concentration médicamenteuse est trop faible. Cependant, pour d’autres, ce phénomène de « freezing » est provoqué par les médicaments eux-mêmes ! C’est tout du moins ce que postulent des scientifiques américains dans une petite étude.

Quand la concentration efficace des médicaments dopaminergiques diminue, les parkinsoniens peuvent être victime de blocage : ils ont l’impression d’être cloués au sol et ne peuvent pas faire un pas sans aide extérieure. Chez certains patients, ce « freezing » apparaît également pendant les phases « on » — c’est-à-dire quand la médication est efficace. Dans de tels cas (fort heureusement relativement rares), c’est la médication dopaminergique elle-même qui est à l’origine du blocage : c’est ce qu’indique l’équipe des neurologues américains du Dr Alberto Espay, Université de Cincinnati.

Ils ont examiné quatre parkinsoniens traités par Lévodopa victimes d’épisodes de freezing et ont observé que lorsque le traitement par L‑dopa était interrompu, les symptômes moteurs étaient naturellement plus marqués, mais que les blocages disparaissaient complètement chez trois de ces patients et partiellement chez le quatrième. Dès la reprise de l’administration de lévodopa, les phases « on » étaient à nouveau accompagnées de freezing. Lorsque la dose de L‑dopa était doublée, les freezings s’aggravaient tant que les patients ne pouvaient presque plus marcher. La dose supplémentaire de L‑dopa préservait bien sûr les autres fonctions motrices, mais la fréquence des effets indésirables tels que les dyskinésies était plus élevée. L’équipe du Dr Espay déduit quatre types de freezings de ses observations :

- le freezing de phase « off » classique, provoqué par un manque de stimulation dopaminergique.

- le freezing pseudo « on », qui apparaît quand la médication est insuffisante en phase « on ».

- le véritable freezing de phase « on », déclenché par la médication dopaminergique en phase « on ».