[vu sur le net] Souffrir de schizophrénie, un facteur de risque pour la maladie de Parkinson

Publié le 18 janvier 2021 à 16:38article trouvé sur le site Top Santé

En France, environ 100 000 personnes souffrent de la maladie de Parkinson. Cette pathologie neurodégénérative correspond à la destruction de certains neurones (les neurones à dopamine), ce qui entraîne des perturbations cérébrales et (au moins) 3 symptômes spécifiques chez les malades : l’akinésie (comprendre : une lenteur du mouvement, notamment de la marche), l’hypertonie (une rigidité excessive des muscles qui se traduit en particulier par une posture penchée en avant) et les tremblements (présents chez 30 % des patients, ils affectent surtout les mains et les bras).

Pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien …

[vu sur le net] En bref

Publié le 17 janvier 2018 à 19:28article trouvé sur le site du Télegramme

Les signes cliniques de la maladie. Akinésie (marche difficile et ralentie, transformation de la parole, visage figé), tremblements (de repos, surtout des membres supérieurs, liés à une émotion ou à la fatigue), hypertonie (rigidité des membres), modification de l’écriture (micrographie), sommeil compliqué, salivation difficile et abondante, dépression. L’excès de médicaments peut aussi entraîner des dyskinésies (mouvements involontaires). Les malades n’ont pas tous les symptômes.

pour lire cet article dans son intégralité, suivez ce lien…

Vivre et accompagner le parkinsonien au quotidien, point de vue du neurologue

Publié le 06 mai 2016 à 21:45Texte de la conférence donnée par Dr Amélie Leblanc le 1er avril 2016, devant 200 personnes, à l’invitation par le GP29 à Landivisiau.

Pour mieux vivre sa maladie ou accompagner au mieux un patient parkinsonien en tant qu’aidant, il paraît indispensable de connaître la physiopathologie de la maladie de Parkinson, ses signes cliniques, les traitements et leurs effets secondaires ainsi que les structures d’aides médico-sociales. C’était le but de la conférence du 1er avril dernier à Landivisiau.

La maladie de Parkinson représente la deuxième maladie neuro-dégénérative en France après la maladie d’Alzheimer. Elle touche ainsi 150 000 personnes chaque année en France. Elle débute en moyenne vers 60 ans, plus rarement avant 40 ans et touche autant les hommes que les femmes. Elle est désormais intégrée au plan des maladies neuro-dégénératives (PMND) 2014 – 2019 visant à améliorer sa prise en charge.

La maladie de Parkinson est secondaire à un dysfonctionnement des noyaux gris centraux, siège de la motricité automatique. Du point de vue anatomopathologique, on peut observer une dépigmentation de la substance noire siégeant dans le mésencéphale liée à la dégénérescence des neurones dopaminergiques. A un niveau plus microscopique on observe des corps de Lewy dans les neurones. De nombreuses structures non dopaminergiques sont également touchées par le processus neurodégénératif. Les causes de cette perte neuronale sont la plupart du temps inconnues même si la responsabilité des pesticides est maintenant établie et si des formes familiales sont décrites.

Signes cliniques

Il est désormais acquis qu’il existe une phase pré-motrice précédant sûrement de plusieurs années l’apparition des symptômes moteurs. Cette phase comporte des signes cliniques variés tels que les troubles olfactifs, la constipation ou les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Une des hypothèses physiopathologique serait l’existence d’une progression ascendante des lésions depuis le système nerveux digestif jusqu’au bulbe olfactif et au tronc cérébral.

Les signes moteurs apparaissent quant à eux lorsque les neurones dopaminergiques ont diminué de 70%. Ils comportent le tremblement de repos, l’akinésie et l’hypertonie extra-pyramidale (rigidité) qui composent la triade parkinsonienne.

Les patients parkinsoniens peuvent aussi se plaindre de symptômes non moteurs divers qui pourraient être représentés comme la partie immergée d’un iceberg. Ces symptômes souvent moins bien connus que les signes moteurs peuvent parfois être déroutants pour le patient et son entourage.

La mobilité peut être limitée par un freezing et des chutes secondaires à des troubles de l’équilibre, de la posture ou à une hypotension orthostatique.

Les capacités de communication sont parfois diminuées par une dysarthrie avec hypophonie ou par une hypersalivation.

Le sommeil est souvent agité avec un trouble du comportement en sommeil paradoxal ou un syndrome des jambes sans repos.

Outre un syndrome anxio-dépressif fréquent, pouvant précéder le diagnostic, la maladie de Parkinson peut comporter d’autres signes psychiatriques au premier rang desquels les hallucinations visuelles, le trouble du contrôle des émotions ou l’apathie peuvent surprendre l’entourage.

A un stade évolué, des troubles cognitifs peuvent survenir avec notamment des troubles de l’attention, un ralentissement cognitif qui entraînent une altération de l’autonomie cognitive et comportementale à des niveaux variables.

Beaucoup d’autres signes sont en fait liés à l’atteinte du système nerveux autonome : hypersudation, troubles vésico-sphinctériens, troubles sexuels, troubles de l’accommodation visuelle.

Les patients peuvent aussi présenter des signes plus généraux tels que des douleurs ostéo-articulaires ou neuropathiques, une dermite séborrhéique, des troubles de la vision des contrastes, un syndrome respiratoire restrictif…

Traitements

Sur le plan thérapeutique, trois grandes voies sont employées. Le traitement médical est utilisé en première intention alors que le traitement chirurgical est réservé aux formes compliquées. Quant à la rééducation et la réadaptation, elles sont utiles à tous les stades de la maladie.

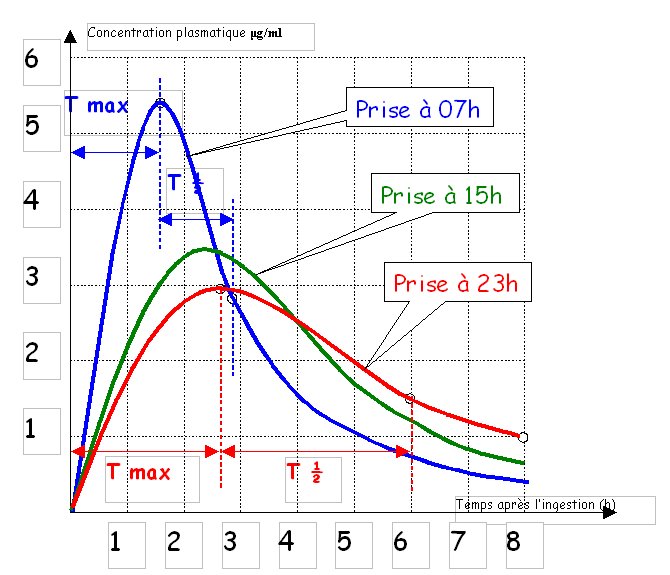

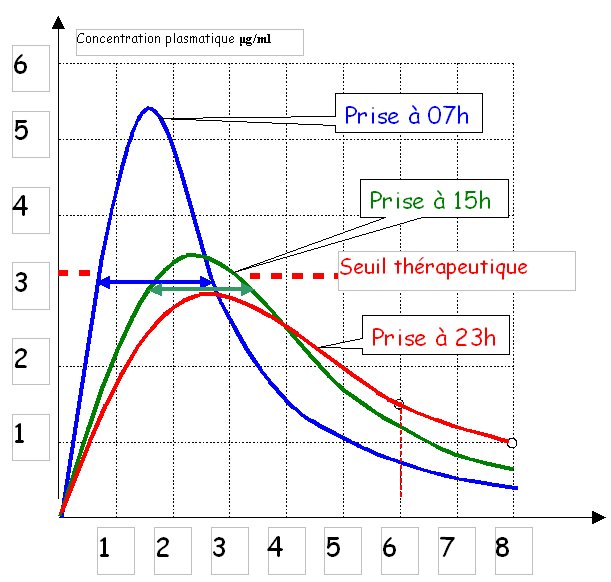

Le traitement médical repose sur le principe de la compensation du déficit dopaminergique avec une multitude de médicaments disponibles que l’on peut classer dans 3 grandes voies thérapeutiques : apport d’un précurseur exogène de la dopamine (Levodopa), stimulation directe des récepteurs de la dopamine (agonistes dopaminergiques), réduction du catabolisme de la dopamine (IMAO, ICOMT). Dans la mesure du possible, les neurologues tendent à apporter une stimulation dopaminergique la plus continue possible et s’appuient de plus en plus fréquemment sur des techniques de perfusion sous-cutanée (pompe à Apomorphine) ou intra-duodénale (pompe à Duodopa).

La stimulation cérébrale profonde destinée aux patients parkinsoniens peut avoir plusieurs cibles : noyau ventral intermédiaire médian du thalamus pour le tremblement, noyau sub-thalamique en cas de forme akinéto-hypertonique et globus pallidus interne si des dyskinésies invalidantes viennent compliquer le traitement oral. Dans tous les cas son principe est d’inhiber les neurones cibles en appliquant une stimulation électrique à haute fréquence par le biais d’électrodes intra-crâniennes reliées à un stimulateur sous-cutané. Du fait de la lourdeur de la procédure chirurgicale, cette technique nécessite une sélection rigoureuse des patients éligibles pour éviter de possibles complications post-opératoires et des effets secondaires de ce traitement.

La prise en charge rééducative repose essentiellement sur la kinésithérapie et l’orthophonie. Le kinésithérapeute s’attachera à pratiquer des étirements globaux ainsi qu’un travail à haute intensité contre résistance et de dissociation axiale. La technique d’orthophonie la plus efficace dans la maladie de Parkinson est la Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) pour la dysarthrie mais les séances sont également utiles pour la micrographie ou les éventuels troubles de la déglutition. L’intervention d’un ergothérapeute peut être nécessaire pour aménager le domicile dans les stades avancés.

Afin d’améliorer de nombreux paramètres moteurs et non moteurs, il est maintenant recommandé aux patients une activité physique quotidienne à type de marche nordique, Taï Chi, Qi Kong, tango… Cette prise en charge non médicamenteuse nécessite un investissement personnel de la part du patient et parfois de l’aidant mais apporte des bénéfices parfois insoupçonnés.

Il est important de savoir que les traitements médicamenteux peuvent provoquer des effets secondaires moteurs et non moteurs afin de pouvoir les dépister et les prendre en charge précocement. Au niveau moteur, on voit apparaître des fluctuations d’efficacité motrice et des dyskinésies liées à une diminution d’efficacité après plusieurs années de traitement. Des effets secondaires non moteurs peuvent aussi survenir : signes digestifs (nausées, vomissements, sécheresse buccale), hypotension orthostatique, troubles psychiatriques (trouble du contrôle des impulsions avec développement d’addictions alimentaires, au jeu, sexuelles … , hallucinations visuelles, troubles du comportement), somnolence.

Pour mieux connaître la maladie.

Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du patient. (ETP) vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. C’est une avancée dans la conception de la prise en charge des maladies chroniques dont fait partie la maladie de Parkinson, c’est pourquoi l’ETP prend sa place dans les actions à développer dans le PMND. Un projet est d’ailleurs en cours de rédaction par le service de neurologie du CHRU de Brest, en association avec l’association des parkinsoniens du Finistère et sera déposé à l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne courant juin.

Les patients et leur entourage font souvent des démarches personnelles pour obtenir des informations complémentaires sur la maladie. Divers documents édités par des organismes d’Etat (Agence nationale de sécurité du médicament, Haute autorité de santé) ou des sites internet tels que le site du réseau Oniric http://www.neurobretagne-oniric.com sont à même d’apporter des informations fiables sur la maladie et les traitements.

Comment se faire aider ?

Si un problème médical ou social survient au cours de la prise en charge, le réseau de soins, médical, paramédical, et social qui s’est tissé autour du patient et de l’aidant doit être sollicité. Les associations de malades peuvent parfois apporter une aide complémentaire. Pour répondre aux questions plus sociales (aides financières, mise en place d’aides à domicile, aménagement du domicile) les structures sanitaires et sociales (CLIC = Centre Local d’Information et de Coordination, CCAS ou CDAS= Centre Communal ou Départemental d’Action Sociale, service APA = Allocation Personnalisée d’Autonomie, MAIA = Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer, Services d’aide à domicile, SSIAD = Services de Soins Infirmiers A Domicile) peuvent être sollicitées. Par ailleurs, des structures de répit existent afin d’éviter l’épuisement de l’aidant.

Pour conclure, il est important que le parkinsonien devienne l’acteur principal de sa prise en charge. Pour cela, l’ETP est d’un intérêt fondamental car elle a pour but d’induire une meilleure connaissance de la maladie et des traitements pour une meilleure gestion de la vie quotidienne. Le patient peut aussi s’impliquer dans sa prise en charge en pratiquant une activité physique quotidienne.

La place des aidants est maintenant reconnue et développée dans le PMND. L’accompagnement d’un patient au quotidien nécessite pour lui aussi une meilleure compréhension des symptômes de la maladie afin d’entretenir la plus grande autonomie possible.

Il est indispensable de mettre en place un réseau local centré sur le couple « patient-aidant » mais dans les situations difficiles, le recours aux structures d’aides et de répit peut être nécessaire.

Dr. Amélie Leblanc

Spécialiste des hôpitaux des armées

Service de neurologie et unité neuro-vasculaire

CHRU Cavale-Blanche, Brest

Maladie de Parkinson et la vision :

Publié le 25 octobre 2015 à 05:39Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°62

Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de patients qui nous consultent souffrent de plusieurs problèmes de santé, dont un bon nombre sont de type dégénératif. Certaines pathologies n’affectent que le système visuel, comme la dégénérescence maculaire, alors que d’autres peuvent toucher l’ensemble des systèmes. Parmi ces maladies que nous rencontrons de plus en plus souvent, il y a la maladie de Parkinson qui peut affecter l’œil et la vision. Cette pathologie chronique et dégénérative affecte le système nerveux central et provoque des troubles essentiellement moteurs par le dérèglement des neurones dopaminergiques.

Les signes les plus connus de la maladie sont l’hypertonie musculaire qui entraîne une rigidité des muscles, le tremblement au repos, principalement des extrémités, et l’akinésie qui est une lenteur d’initiation ou d’exécution des mouvements.

Mais outre ces signes, plusieurs problèmes oculaires ou visuels sont sous-diagnostiqués et mal ou peu traités ; il peut s’agir de diplopie (trouble du sens de la vue, consistant dans la perception de deux images pour un seul objet), de changement de la vision des couleurs, de diminution de la sensibilité aux contrastes, de problèmes de motilité (faculté de se mouvoir), ou de sécheresse oculaire.

Chez les deux tiers des patients, on remarque des anomalies de clignement. La diminution du réflexe de clignement causant une baisse de la régulation du film lacrymal. La sensation d’œil sec peut être causée par une déficience de la couche muqueuse, une surface lacrymale de mauvaise qualité entraînant un embrouillement souvent variable qui peut causer des difficultés de lecture.

La blépharite est aussi présente chez un bon nombre de patients atteints de la maladie de Parkinson ; une telle inflammation des paupières provoque de la douleur et un larmoiement excessif. La présence de squames et de croûtes explique la sensation de corps étrangers. Ce problème se contrôle facilement avec une bonne hygiène des paupières et l’utilisation de compresses chaudes et de lubrifiants.

D’autres affections peuvent toucher les paupières, comme le blépharospasme, qui est une dystonie du muscle orbiculaire provoquant une contraction involontaire et souvent douloureuse du muscle. Le blépharospasme peut être facilement contrôlé par des injections de la toxine botulique, mais c’est un traitement à répéter tous les 3 ou 4 mois.

Cliniquement, on peut aussi observer l’apraxie de l’ouverture, qui est une incapacité du muscle élévateur de la paupière, soit une difficulté d’amorcer ou de réaliser le mouvement indépendamment des atteintes motrices et sensitives. Toutes les anomalies des paupières peuvent causer de l’irritation et une sensation d’œil sec.

Par son effet sur l’innervation et les mouvements musculaires, le Parkinson peut aussi être en cause dans plusieurs problèmes de vision binoculaire. Les problèmes de convergence peuvent provoquer une *asthénopie, la *diplopie et même l’embrouillement, créant une fatigue visuelle importante expliquant entre autres la difficulté de lecture. Un traitement orthoptique peut aider à atténuer les symptômes durant les premiers stades de la maladie ou encore, une correction prismatique peut grandement améliorer ce problème.

L’amplitude d’accommodation peut également être diminuée, et aggraver les signes et symptômes de la presbytie, mais à cause des mouvements incontrôlés et des positions parfois vicieuse de la tête, il faut faire attention en corrigeant la vision de près avec des lentilles multifocales. Souvent, une lentille simple vision permettra un alignement plus facile des yeux sur les tâches visuelles de près.

Les conditions d’éclairage peuvent également exacerber un problème de confort visuel. Un bon éclairage permettra d’avoir un contraste optimum, une bonne réception des couleurs et un niveau de brillance confortable ; les conseils de base d’hygiène visuelle ont ici toute leur importance.

Pour ces patients atteints de la maladie de Parkinson, la perte de tonus et de contrôle musculaires peut représenter plusieurs petits deuils à faire par rapport à leurs activités habituelles. En optimisant leur confort visuel, nous pouvons, en tant qu’optométristes, préserver quelques-unes de ces activités et améliorer leur qualité de vie. Si les mains tremblent trop pour tenir le journal, on peut le lire sur l’écran d’ordinateur qui lui ne tremble pas, mais pour ce faire il faut que le patient porte la meilleure correction visuelle possible et c’est là que notre intervention prend toute son importance.

*Asthénopie : ensemble des symptômes liés à la fatigue des muscles oculomoteurs et ciliaires

*Diplopie : se caractérise par le fait de voir double, deux images au lieu d’une.

Article du Dr Diane G. Bergeron, optométriste – Sté Parkinson du Québec

Présentation de la maladie de Parkinson (première partie)

Publié le 18 octobre 2012 à 08:41Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°50 – septembre 2012

PRESENTATION DE LA MALADIE DE PARKINSON

Par Tiphaine ROUAUD, neurologue à l’hôpital de NANTES

Intervention à la Maison des Aidants à Nantes en janvier 2012.

I – COMPRENDRE LA MALADIE

Définition : la maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative qui se caractérise par des troubles moteurs (tremblement, akinésie et hypertonie) et des troubles non moteurs (troubles de l’odorat, troubles gastro-intestinaux, dysautonomie). Les troubles moteurs sont la conséquence d’un déficit de dopamine dans le striatum. Ce déficit en dopamine résulte de la dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques de la substance noire.

Fréquence : 2ème maladie neurodégénérative après Alzheimer, on compte plus de 150000 parkinsoniens en France. Elle concerne plus de 2% des hommes de plus de 65 ans et un peu moins pour les femmes.

Origine : l’origine est mal connue. Il existe des formes génétiques (5 à 10%), une dizaine de gènes ont été identifiés. On a aussi évoqué l’implication de substances neurotoxiques : les pesticides sont les seuls facteurs de risque reconnus. Dans la plupart des cas, il y aurait une combinaison d’une susceptibilité individuelle (facteurs génétiques) et de facteurs environnementaux.

Rôle de l’alpha-synucléine : Dans la maladie de Parkinson, on constate une accumulation anormale d’une protéine, l’alpha-synucléine. Cette protéine naturellement présente dans le cerveau ne serait plus éliminée et se concentre sous la forme d’agrégats dont la toxicité entraînerait la mort neuronale. Or, ces agrégats se retrouvent précocement au niveau du bulbe olfactif et dans le système nerveux entérique, avant même l’atteinte de la substance noire. Les atteintes du bulbe olfactif et du système nerveux entérique expliqueraient en partie le manque d’odorat et les troubles gastro-intestinaux (dont la constipation), très fréquents et précoces dans la maladie. D’où l’hypothèse d’une implication d’un toxique environnemental, inhalé ou ingéré, qui traverse la muqueuse nasale ou la barrière épithéliale intestinale.

L’effet protecteur du tabac est très discuté : le tabagisme serait protecteur chez les sujets jeunes mais ne le serait plus chez les sujets âgés.

Déclaration : avec un âge moyen de début entre 57 et 62 ans, rare avant 40 ans (moins de 10% ces cas), la maladie débute rarement après 80 ans (moins de 10% des cas). 80% des cas débutent entre 40 et 75 ans.

Comment apparaît la maladie ? Dans la maladie de Parkinson, l’atteinte n’est pas limitée à la substance noire. Elle affecte d’autres structures ce qui explique les aspects non moteurs. La maladie débute par :

- le bulbe olfactif : perte de l’odorat,

- le noyau dorsal du vague : troubles gastro-intestinaux (dyspepsie, ralentissement de la vidange gastrique, constipation), troubles cardio-vasculaires (hypotension orthostatique), troubles vésico-sphinctériens (mictions fréquentes, urgences mictionnelles)

- le complexe coeruleus/subcoeruleus : perturbation du sommeil (rêves nocturnes agités).

Elle atteint la substance noire dans un second temps, puis les structures qui régissent l’équilibre, la qualité de la parole, la déglutition, les capacités attentionnelles, le raisonnement et les émotions. Ces symptômes ne sont pas dopa sensibles, d’où l’importance de la kinésithérapie et de l’orthophonie.

Le début de la maladie est progressif. Lorsque l’on pose un diagnostic, la maladie est installée depuis au moins 6 ans et environ 70% des neurones dopaminergiques de la substance noire sont détruits. Le diagnostic est clinique et ne justifie aucun examen complémentaire. Les 3 signes majeurs sont :

- le tremblement, présent dans 70% des cas, est un tremblement de repos, il apparaît lorsqu’il y a relâchement musculaire et disparaît lors de l’exécution d’un mouvement volontaire. Il peut être unilatéral ou très asymétrique. Il concerne la main, le poignet ou un membre supérieur ou inférieur. Le tremblement à tendance à s’aggraver en cas de stress,

- l’akinésie, difficulté à initier ou à exécuter un mouvement,

- l’hypertonie extrapyramidale ou rigidité.

L’akinésie et la rigidité se traduisent par une gêne à exécuter des mouvements volontaires accompagnées d’un ralentissement et d’une réduction de l’amplitude des mouvements. On relève une perturbation dans l’exécution des mouvements automatiques : perte de la gestuelle, de la mimique (visage inexpressif), perte du balancement d’un bras à la marche. Parfois la micrographie apparaît précocement avec une écriture de plus en plus petite où les lettres tentent de se télescoper. La perte des automatismes oblige le patient à penser chacun de ses gestes et rend difficile l’exécution de deux actes simultanément.

Les signes non moteurs :

- perte de l’odorat,

- troubles du sommeil,

- douleurs : pseudo sciatique, douleurs au niveau des cervicales ou des épaules, crampes dans les mollets la nuit, orteils en griffe le matin,

- troubles végétatifs : digestion (inconfort gastrique, remontées acides, constipation), urinaires (mictions nocturnes, urgences), génitaux (problème de l’érection), vasculaires (chute de tension), sudation (sensation chaud/froid, transpiration excessive).

Comment évolue la maladie ? On distingue 3 phases :

- phase de bon contrôle, dite « lune de miel » qui peut durer 6 – 7 ans ou plus. Période pendant laquelle on constate une bonne efficacité du traitement et permet au patient de mener une vie pratiquement normale,

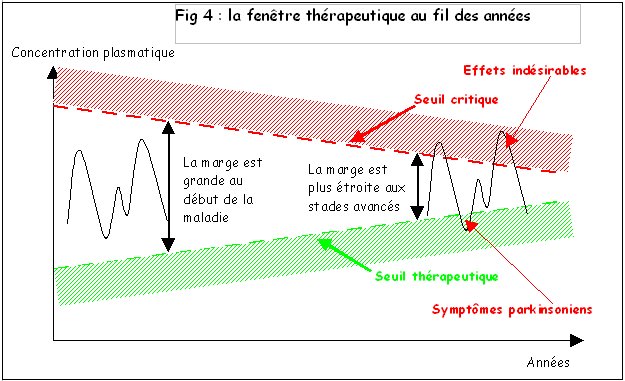

- phase des fluctuations motrices et dyskinésies. Au cours de la 2ème période, les complications motrices liées aux traitements apparaissent avec durant la journée des moments de bonne mobilité (on) et des moments de mobilité réduite (off) et également des dyskinésies, mouvements involontaires souvent plus gênants pour l’entourage que pour le malade lui-même. On explique ces fluctuations par la réduction de la capacité de stockage de la dopamine (la perte des neurones dopaminergiques) et aussi par une saturation au niveau des synapses des récepteurs dopaminergiques.

- phase d’aggravation des signes axiaux et des capacités d’organisation de la pensée. Progressivement, les signes tardifs accentuent le handicap : troubles de la marche (freezing, festination), troubles de la posture (dos voûté), troubles de la parole et de la déglutition. C’est à ce stade que les troubles cognitifs et psychiques sont susceptibles de se majorer.

- Au dernier stade, la marche est devenue impossible, le patient a perdu toute autonomie et il doit être aidé pour les gestes de la vie quotidienne. Les déformations articulaires et les douleurs augmentent le handicap.

Chaque patient est différent et développe son propre parkinson. Le niveau de handicap varie d’un patient à l’autre ainsi que la vitesse de progression. Il existe des formes d’évolution lente et des formes d’évolution rapide.

La micrographie parkinsonienne

Publié le 10 avril 2012 à 10:22Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°48 – avril 2012

Un trouble fréquent et précoce :

La micrographie est un trouble de l’écriture fréquent dans la maladie de Parkinson. Elle se caractérise par une écriture qui devient de plus en plus petite à mesure que la main progresse vers la fin d’un mot ou d’une ligne. On parle parfois d’écriture en « pattes de mouche ». L’écriture peut n’être que ralentie ou micrographique et rester lisible. Mais, elle peut être perturbée au point que la phrase entière devienne illisible.

Ce trouble est largement répandu (on cite 75% des patients Parkinsoniens). Assez souvent, il se manifeste précocement, dès la phase initiale de la maladie et contribue à l’établissement du diagnostic. On considère même qu’il s’agit d’un signe précurseur !

Ses conséquences sont variables, selon les individus et selon les professions qu’ils exercent. Mais, elles ont toujours un impact négatif dans la vie sociale et la vie professionnelle.

L’écriture, une tâche complexe :

Écrire consiste à produire rapidement sur un support des caractères de petite taille et assez semblables. Les mouvements doivent être rapides et précis. En plus du tracé des caractères, l’écriture exige des mouvements pour produire des sauts de gauche à droite, permettre des retours en arrière, assurer l’accentuation, etc… Bien que le support d’écriture soit plan, cela implique que les mouvements engendrant l’activité d’écriture soient dans les 3 dimensions.

Ces mouvements concernent donc les articulations de la main, mais aussi celles du poignet, du coude et de l’épaule. L’écriture dépend aussi de la posture et des points d’appui.

L’apprentissage de l’écriture est long et complexe. Il débute chez l’enfant vers 3 ans par des gribouillages. Vers 6 ans, l’enfant commence réellement à produire des caractères en se contrôlant visuellement. Ensuite, la tâche va progressivement s’automatiser et le contrôle visuel ne sera plus indispensable.

Les troubles de l’écriture :

Pour le Parkinsonien, dès le début de sa maladie, la belle écriture acquise à l’école primaire pendant son enfance, risque fort (75%) d’être perturbée !

Quels sont ces troubles de l’écriture ? Ils sont très bien décrits dans un article de Medipedia (en collaboration avec Véronique Locht); nous le reprenons tel quel ci après :

« Le trouble de l’écriture le plus fréquent est la micrographie (rétrécissement de la taille des caractères). Des difficultés au démarrage de l’écriture (et donc à écrire les premières lettres d’un texte) sont également signalées par les patients. Les groupes de lettres qui composent les mots sont souvent entrecoupés d’espaces, reflets des blocages que connaît le patient lorsqu’il écrit. Enfin, les lettres en forme de boucles posent beaucoup de problèmes aux patients atteints de la maladie de Parkinson (ex.: les ‘e’ et les ‘l’). Idem pour les ‘m’ et les ‘n’, auxquelles le patient a tendance à rajouter un ou plusieurs jambages (‘ponts’). »

La micrographie est une conséquence des symptômes moteurs de la maladie de Parkinson :

- l’akinésie (difficulté ou impossibilité à bouger) rend difficile l’initiation du mouvement, d’où les soucis au démarrage de l’écriture.

- la bradykinésie (ralentissement des mouvements) diminue l’amplitude des lettres, ce qui provoque une réduction de la taille des caractères.

- l’hypertonie musculaire entrave la fluidité de l’écriture et donc sa qualité.

Enfin, la perte des mouvements automatiques participe à la détérioration de l’écriture.

La rééducation :

Tout d’abord, rappelons que la rééducation de l’écriture est, au même titre que la rééducation de la parole, de la compétence de l’orthophoniste (du logopède en Belgique).

Les orthophonistes s’accordent pour proposer aux patients des sessions intensives de rééducation de 15 séances, à raison de 3 séances par semaine. Chaque séance dure 45 minutes et est complétée par des exercices à faire chaque jour au domicile. Au début de chaque session, l’orthophoniste choisit avec le patient un thème personnel motivant : établir et signer un chèque, écrire une carte postale pour ses petits enfants, préparer une liste de courses, etc…

Comment se déroulent les séances ? En rééducation, l’accent est mis tout d’abord sur l’exagération de l’amplitude du mouvement. Le patient s’exercera à mimer dans l’espace, le tracé d’énormes 8 ou 0. Cet exercice sera suivi du tracé sur de grandes surfaces de courbes diverses.

Puis, le patient sera incité à retrouver la bonne hauteur des lettres en écrivant des mots courts, puis de plus en plus longs sur des supports quadrillés.

À chaque séance de rééducation, le thérapeute donne des indications orales au patient parkinsonien. Quel est le but de cette méthode ? Rendre les mouvements plus volontaires, conscients et moins automatiques. En mémorisant ces consignes verbales et en prenant conscience des mouvements à réaliser, le patient saura par la suite ce qu’il doit faire pour obtenir le résultat visuel espéré.

Un trouble négligé :

Nous avons vu que :

- La micrographie est un trouble fréquent et précoce dans la maladie de Parkinson.

- Il s’agit d’un trouble Parkinsonien type par ses causes : akinésie, bradykinésie, hypertonie, perte des automatismes, etc.

- La micrographie peut être soignée par des séances de rééducation chez un orthophoniste.

Cependant, nous avons pu constater que ce trouble Parkinsonien reste relativement confidentiel. Il existe très peu de documentation sur la micrographie, même dans la littérature anglo-saxonne. Par ailleurs, les patients paraissent s’accommoder de ce handicap (pour beaucoup de patients, il y a des troubles plus graves!) et nous avons cru comprendre que la rééducation de la micrographie Parkinsonienne était assez rare chez les orthophonistes, faute de demande des patients. Mais cela peut et doit changer !

Bibliographie (sur Internet) :

- Acquisition et troubles de l’écriture de Pascal Zesiger

- Maladie de Parkinson — Ecrire malgré tout ( Revue Medipedia et Véronique Locht)

Rédigé par Jean Pierre LAGADEC

Place de l’orthophonie dans la maladie de Parkinson

Publié le 23 octobre 2011 à 08:31Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°46 – octobre 2011

Les signes de la MP sont la conséquence de l’atteinte du Locus Niger, petite structure du cerveau faisant partie du système extrapyramidal et entrainant la disparition des neurones qui fabriquent la dopamine. Ce système intervient dans le contrôle de tous les mouvements automatiques : posture, marche, parole, écriture.

Conséquence sur la communication :

Troubles de la voix, de la parole et du langage souvent accompagnés par des troubles de l’écriture. Après quelques années d’évolution, une dysarthrie modérée est constante. Ces troubles sont souvent précoces et apparaissent avant les troubles de la déglutition.

Signes observés :

- Dysphonie avec altérations de l’intensité vocale, du timbre, de la mélodie, du débit (voix monotone, bredouillement, intensité diminuée, timbre voilé …)

- Dysarthrie avec articulation imprécise des consonnes. Au niveau de la mâchoire, l’articulation se réduit et la différenciation entre voyelles et consonnes se fait mal (démarrage hésitant, répétition de syllabe, parfois débit de paroles accéléré, rigidité des muscles des lèvres et de la langue avec manque de coordination entre l’émission sonore et l’articulation).

- Dysphagie avec perturbations de la phase buccale, pharyngée, œsophagienne. Les troubles de la déglutition étant une complication tardive dans l’évolution avec formation difficile du bol alimentaire et contraction pharyngée insuffisante avec pour conséquence une perte d’appétit, des difficultés à avaler les médicaments. La dysphagie peut empêcher aussi que la salive soit absorbée automatiquement ; celle-ci s’accumule et peut provoquer des « bavages » en cas de mauvaise posture de la tête (tête baissée).

- Amimie avec diminution de l’expression gestuelle du visage, support habituel de la parole. Les contractions modifient l’expression faciale.

- Troubles cognitivo-visuels apparaissent au décours de la maladie avec troubles de l’attention, de la concentration, pertes de mémoire, troubles du raisonnement, limitation et lenteur du mouvement des yeux et des mouvements tête-yeux.

- Akinésie qui est un ralentissement de l’initiation du mouvement avec raideur musculaire ou au contraire hypertonie, tremblements, et entraine des troubles de l’écriture qui peut être le premier signe de l’installation de la maladie et constituer un motif de consultation médicale. L’écriture est ralentie ou micrographique, reste lisible mais peut être perturbée au point que la phrase soit illisible. Cela entraîne souvent une modification de la signature.

La perte de l’automatisme doit être remplacée par un mouvement volontaire.

Prise en charge orthophonique :

Globalement le but est de renforcer la volonté pour tenter de conserver le plus longtemps les automatismes. Après évaluation, de la dysphonie, de la dysarthrie, de la dysphagie, de l’écriture, une rééducation s’avère indispensable. Les traitements antiparkinsoniens sont efficaces pour l’amélioration de la motricité des membres mais pas efficaces pour traiter les autres problèmes.

La rééducation consistera :

- parler

- détente musculaire, relaxation

- travail du souffle abdominal et de la respiration

- travail de la verticalité, de la posture, du regard,

- travail des praxies bucco-faciales,

- travail de la déglutition afin d’éviter les pneumopathies de déglutition,

- travail vocal pour augmenter l’étendue de la voix, son expressivité

- travail de l’articulation de la parole

- travail du langage en proposant une stimulation de la parole spontanée dirigée

- texture des aliments, adaptation des apports caloriques, posture,

- comportement graphique : position du tronc, du membre supérieur concerné par l’écriture,

- participation et information de l’entourage.

L’orthophoniste informe de la façon de limiter les situations de handicap et de maintenir au mieux la motricité et préserver au maximum l’autonomie. C’est un complément indispensable à la kinésithérapie. Le malade doit devenir co-acteur de sa prise en charge.

Association Solidarités Parkinson 93

La maladie de Parkinson : actualités physiopathologiques et axes de recherche thérapeutique.

Publié le 06 mars 2011 à 08:22Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°44 – mars 2011

La maladie de Parkinson a été décrite pour la première fois en 1817, par James Parkinson (1755 – 1824), médecin anglais. Depuis cette première description clinique de la maladie de Parkinson, notre compréhension de cette pathologie neurodégénérative a fortement progressé, mais reste encore partielle. Actuellement, beaucoup de questions se posent encore aux chercheurs, médecins et acteurs de santé. Comment définir la maladie de Parkinson ? Alors que cette question parait simple et fondamentale, la réponse n’en est pas évidente. Or cette réponse ne conditionne-t-elle pas la recherche de nouvelles stratégies thérapeutiques, leurs bonnes mises en œuvre et par conséquent l’amélioration de l’état de santé du patient parkinsonien ? Ainsi, une compréhension toujours plus approfondie du fonctionnement cérébral, des réseaux neuronaux, des dysfonctionnements cellulaires et moléculaires, et des causes potentielles à l’origine de ces troubles, est indispensable à l’émergence de stratégies thérapeutiques curatives, ou ralentissant la progression de la maladie. C’est dans cet esprit et avec ces considérations que j’ai souhaité faire le point, sous la forme d’une thèse pour le diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie, sur les actualités physiopathologiques et les axes de recherche thérapeutique actuellement en développement dans la maladie de Parkinson.

La maladie de Parkinson peut se définir selon des critères cliniques (symptômes des patients) ou des critères physiopathologiques (nature des dysfonctionnements des réseaux neuronaux et des altérations moléculaires au sein des cellules). Actuellement, la maladie de Parkinson est définie comme une affection neurodégénérative, d’étiologie mal connue, touchant l’ensemble des systèmes monoaminergiques (dopaminergique, noradrénergique, et sérotoninergique) au niveau intracérébral et au niveau du système nerveux périphérique autonome. La principale caractéristique est la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire pars compacta (zone cérébrale) entrainant un déficit en dopamine dans le striatum (zone cérébrale), responsable des troubles moteurs tels que le tremblement de repos, l’akinésie (incapacité à initier et à exécuter des mouvements volontaires et automatiques) et l’hypertonie (rigidité). De plus, le patient parkinsonien est affecté par des troubles cliniques non-moteurs davantage pris en considération de nos jours.

Tous les patients parkinsoniens ne présentent pas les mêmes troubles cliniques. Il existe des différences dans la nature et dans l’intensité de ces symptômes. De plus, ces symptômes apparaissent plus ou moins précocement (40 à 75 ans par exemple). Ces différences cliniques sont vraisemblablement liées à des troubles physiopathologiques différents. Peut-on alors parler d’une seule maladie de Parkinson ? Depuis plusieurs années, la compréhension de la nature des troubles cellulaires (et non cliniques) amènent les acteurs de santé à catégoriser les différentes formes de maladies de Parkinson. La maladie de Parkinson se caractérise par l’accumulation dans certains neurones (notamment dopaminergiques), d’une protéine altérée, mal repliée, et non éliminée par la cellule, à savoir l’alphasynucléine. La maladie de Parkinson appartient donc aux alpha-synucléinopathies. Bien que d’autres protéines soient également accumulées, l’alphasynucléine est majoritaire. Ces protéines accumulées forment une structure intracellulaire caractéristique, appelée corps de Lewy. D’autres pathologies dans lesquels on retrouve des signes cliniques parkinsoniens, comme la démence à corps de Lewy ou les atrophies multi systématisées présentent également une accumulation de cette protéine dans des neurones. Il existe aussi des tauopathies, dans lesquelles on retrouve une accumulation cellulaire d’une autre protéine, la protéine tau. Certaines de ces pathologies présentent également des signes cliniques de type parkinsonien.

Dans le cas de la maladie de Parkinson, l’origine de l’accumulation de cette protéine (alphasynucléine) est encore incomprise. Quel est le processus qui amène à la mort des neurones dopaminergiques dans lesquels cette alphasynucléine est anormalement accumulée ? Cette question n’a pas encore de réponse complète et satisfaisante. Toutefois, depuis de nombreuses années, les facteurs environnementaux, à savoir les pesticides et les métaux, sont suspectés de jouer un rôle clé dans ce processus. Des enquêtes épidémiologiques mettent bien en corrélation l’exposition à des pesticides et la plus grande fréquence de maladies de Parkinson dans des populations souvent agricoles ou rurales. Ainsi, la majorité des cas de maladie de Parkinson (environ 90%), dits idiopathiques ou sporadiques, ont probablement pour origine une susceptibilité génétique associée à des facteurs environnementaux. Cependant, depuis une dizaine d’années, des formes génétiques de la maladie de Parkinson ont été mises en évidence. En effet, des mutations sur certains gènes sont responsables de maladies de Parkinson. Pour certaines d’entre-elles, les signes cliniques sont similaires à ceux de la maladie de Parkinson idiopathique, alors que d’autres présentent une symptomatologie plus éloignée. Actuellement, une dizaine de gènes ont été identifiés comme potentiellement liés à la pathogénèse de la maladie de Parkinson (exemples de gènes : SNCA, PRKN, PINK1, LRRK2). Bien que ces formes génétiques ne représentent que 10% des cas de maladie de Parkinson, leur étude n’en demeure pas moins importante. En effet, de par la mutation de ces gènes, les chercheurs peuvent étudier l’implication des protéines issues de ces gènes dans le processus moléculaire amenant les neurones à accumuler l’alphasynucléine et à mourir.

Actuellement, plusieurs phénomènes ont été identifiés comme participant à la mort des neurones, notamment dopaminergiques. Tout d’abord, la métabolisation oxydative de la dopamine qui conduit à la formation d’un composé appelé aminochrome peut, dans certaines conditions, favoriser la production de métabolites réactifs au sein des neurones et donc augmenter le stress oxydatif cellulaire. L’aminochrome pourrait alors constituer une source endogène toxique pour les neurones dopaminergiques. Par ailleurs, des dysfonctions mitochondriales, une altération du système d’élimination des protéines altérées (système ubiquitine- protéasome), et des lysosomes sont également associées à l’accumulation de l’alphasynucléine dans les neurones. Le système immunitaire et inflammatoire cérébral est également impliqué dans le processus pathologique de la maladie de Parkinson. Cependant, malgré ces avancées dans l’identification des acteurs intracellulaires dans le processus dégénératif des neurones, les mécanismes, les séquences, et les liens entre ces acteurs restent encore inconnus. Or, le développement de stratégies thérapeutiques curatives semble étroitement lié à notre compréhension de ces mécanismes moléculaires conduisant à la mort des neurones.

La compréhension de la pathogénie a été améliorée par une meilleure compréhension du fonctionnement des circuits neuronaux (notamment ceux des ganglions de la base fortement impliqués dans la maladie de Parkinson) et des altérations cellulaires et moléculaires, même si l’ensemble des interactions n’est pas encore totalement défini. Ces avancées permettent actuellement l’essai de différentes stratégies thérapeutiques contre la maladie de Parkinson. Lorsque les thérapeutiques classiques comme la lévodopa-thérapie ou les agonistes dopaminergiques deviennent inefficaces contre des formes avancées de la maladie, une stimulation cérébrale profonde peut être, dans certains cas précis, proposée au patient. Cette approche est à différencier de la stimulation magnétique transcrânienne qui est en cours de développement. Cette stratégie permettrait un remodelage des certains circuits neuronaux et ainsi favoriserait une augmentation de libération de dopamine. Des essais cliniques ont montré une amélioration des troubles moteurs de 15 à 50%. Des résultats d’autres essais sont moins favorables, mais il reste beaucoup de travail de mise au point, afin que cette approche soit la plus efficace possible. D’autre part, pour renouveler le stock de neurones dopaminergiques ou contrecarrer les dysfonctions cellulaires, d’autres approches se développent actuellement. Tout d’abord, il est important de parler de la thérapie cellulaire. Au cours des années, plusieurs essais chez l’animal ont été réalisés à partir de types cellulaires différents (neuroblastes fœtaux, cellules souches mésenchymateuses, cellules souches neurales) et dans des conditions de greffes variées que ce soit dans la substance noire ou le striatum. Cette stratégie qui offre un grand espoir de remplacement cellulaire, n’est encore pas applicable chez le patient parkinsonien. Il demeure encore beaucoup de questions sur des plans de sécurité d’emploi de cette stratégie, d’efficacité et de conditions d’utilisation. Depuis quelques années, le transfert de gènes d’intérêt (thérapie génique) dans les structures cérébrales lésées, a suscité un grand engouement. Différentes stratégies de thérapies géniques permettraient d’augmenter la capacité de survie des neurones et de ralentir la progression de la maladie. On peut citer, à titre d’exemples, le facteur GDNF (glial cell line-derived factor) connu pour ses effets neuroprotecteur et de régénération des axones. Des essais cliniques encourageants ont été réalisés. La neurturine, qui est un facteur de croissance agissant sur les neurones dopaminergiques, est également à l’essai. Des stratégies de thérapie génique de gènes codant pour des enzymes (tyrosine-hydroxylase, dopa-décarboxylase, GTP-cyclohydrolase‑1) permettant d’augmenter la synthèse de dopamine dans les neurones, sont aussi étudiées. De plus en plus de travaux combinent ces deux approches en modifiant génétiquement des cellules d’intérêt avec des gènes d’intérêt, qui seront ensuite greffées (thérapie génique ex vivo). Par ailleurs, il existe aussi une autre approche afin de combattre la progression de la maladie de Parkinson : la neuroprotection. Cette stratégie consiste à protéger les neurones du processus de mort cellulaire et ainsi permettre un ralentissement de la progression de la maladie. La neuroprotection est donc destinée aux maladies débutantes, avant même que les troubles moteurs connus ne se manifestent. Cette stratégie nécessiterait donc un diagnostic beaucoup plus précoce. Cette neuroprotection essaie de contrer les dysfonctions intracellulaires en ciblant, notamment, les altérations mitochondriales. Des molécules sont actuellement en cours d’essai comme par exemple la créatine et le coenzyme Q10. Des approches permettant de diminuer la composante neuro-inflammatoire délétère pour le fonctionnement cellulaire sont aussi testées. Un autre axe de recherche thérapeutique consiste à bloquer certains types de canaux calciques à la surface des neurones dopaminergiques à l’aide de molécules comme l’isradipine. Enfin, une dernière approche est de nos jours en développement afin de diminuer les symptômes des patients parkinsoniens. En effet, bien que les neurones dopaminergiques soient les principaux neurones touchés dans cette maladie, d’autres structures cérébrales non dopaminergiques sont impliquées dans le contrôle des mouvements et notamment dans les fluctuations motrices et les dyskinésies apparaissant souvent à la suite d’une lévodopa thérapie au long cours. Des antagonistes des récepteurs à l’adénosine A2A comme l’istradéfylline sont en cours d’essais cliniques. Sont également à l’étude des inhibiteurs du glutamate, des antagonistes des récepteurs adrénergiques alpha2c, des inhibiteurs des récepteurs NMDA (N‑méthyl-D-aspartate), et des modulateurs sérotoninergiques.

Ainsi, l’ensemble des travaux de recherche ont contribué à améliorer la définition de la maladie de Parkinson, et ce, à différents niveaux. Sur le plan clinique car les symptômes de la maladie sont variés qu’ils soient moteurs ou non-moteurs, et différents entre les patients. Sur le plan des réseaux neuronaux, car la vision du fonctionnement de ces réseaux qui contrôlent notamment la motricité est fortement complexifiée. Sur le plan des processus cellulaires et moléculaires, car la compréhension des différents acteurs participant à l’agrégation de cette protéine, l’alphasynucléine, retrouvée dans les neurones en dégénérescence s’est grandement améliorée, même si beaucoup de questions restent encore sans réponse. Or, notre compréhension dans ces trois aspects est indispensable à l’émergence de nouvelles stratégies thérapeutiques, notamment curatives. Actuellement, de nombreuses recherches et essais précliniques ou cliniques dans les domaines de la stimulation magnétique transcrânienne, de la thérapie cellulaire, de la thérapie génique, de la neuroprotection, et concernant des traitements symptomatiques non-dopaminergiques, sont porteurs d’espoir dans l’amélioration de la prise en charge du patient parkinsonien. Bien-sûr, beaucoup de travail reste à faire, et l’intérêt que les patients parkinsoniens et leur entourage portent aux chercheurs et aux acteurs de santé en général, motive encore plus la détermination à combattre la maladie de Parkinson.*

Vincent LE FOL.

* L’ensemble de ces informations et les références s’y rapportant, figurent dans la thèse suivante : Vincent LE FOL, thèse pour le diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie, « La maladie de Parkinson : actualités physiopathologiques et axes de recherche thérapeutique », Faculté de Pharmacie de Nantes, 2010.

La thèse est consultable depuis le site internet Nantilus (http://nantilus.univ-nantes.fr, portail documentaire de l’université de Nantes).

La kinésithérapie

Publié le 25 juin 2009 à 05:28Article paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT N°37 — juin 2009

Conférence du 2 avril 2009 à Parthenay D’Alain Boyer

Je vous félicite pour votre action en faveur de la reconnaissance, de la prise en charge et de la vulgarisation des connaissances sur la Parkinson. Mon rôle de kinésithérapeute m’a permis au sein de l’enseignement et de la recherche, d’appréhender un peu mieux la maladie au demeurant variée, laissant dire que chaque parkinsonien a sa propre forme et évolution. C’est en partie vrai, mais en statistiques médicales le nombre de patients et les formes permettent de tirer des généralités que l’on retrouve de manière récurrente.

Pour cette raison, je vous propose un descriptif de la maladie, les moyens en kinésithérapie et dans la vie courante, différents programmes de gymnastique, et les adjuvants massages physio etc … Pour une question de compréhension, j’ai choisi de décrire le rôle de la kinésithérapie et les différentes fonctions générées.

Je vous parlerai donc des objectifs pour chaque exercice présenté. Naturellement ces exercices ne sont pas exhaustifs, d’autres professionnels peuvent vous présenter d’autres formes ayant les mêmes objectifs.

Rappel de neuropathologie :

Comme vous le savez, la maladie de parkinson est due à une affection dégénérative des noyaux du système extrapyramidal. Le noyau gris central le plus affecté par ce processus est le Locus Niger. Ce système commande la partie instinctive et automatique de l’activité motrice. Il réalise, hors du champ de la volonté, un schéma moteur d’ensemble, mobilisant les masses posturales, permettant les mouvements synergiques de la posture et de la marche, facilite l’expression corporelle et la mimique.

La maladie est la manifestation d’un désordre fonctionnel, de certains noyaux gris centraux, résultant de la suppression du contrôle exercé par la boucle nigrostrionigrique. Il existe une dégénérescence sévère du locus Niger constitué de neurones dopaminergiques. L’élément déterminant la pathogénie du Parkinson, c’est la chute du taux de Dopamine dans le Putamen, le noyau Caudé et le Locus Niger.

C’est la compréhension de cette pathogénie qui a provoqué une véritable révolution permettant de maîtriser l’évolution, d’atténuer les effets et de permettre une autre vie à nos amis parkinsoniens.

Rappel clinique :

Vous connaissez tous les différents troubles provoqués par la maladie de Parkinson, je vous en rappelle les différents signes de manière succincte.

Début lent et progressif. Fatigabilité. Maladresse. Lenteur des mouvements. Perte du balancement des bras lors de la marche. Tremblement au repos.

Faute de traitement équilibré les trois grands symptômes apparaissent : ce sont ces symptômes qui seront à combattre lors de la kinésithérapie. Tremblement, rigidité, akinésie.

- le tremblement

Il apparaît au repos au niveau de l’extrémité distale des membres supérieurs, le pied, la langue et la mâchoire. - la rigidité

On dit que le parkinsonien est figé en flexion tête en avant dos courbé avant bras et genou en légère flexion, bras collés au corps, le faciès amimique, appelé aussi de « porcelaine ».

Vous avez aussi vu votre médecin ou kiné imprimant un mouvement de flexion des coudes ou des poignets, il perçoit ainsi votre hypertonie musculaire s’opposant aux mouvements et cédant par à‑coups successifs. C’est la recherche du signe de la « roue dentée ». - l’akinésie :

Elle se traduit par un dysfonctionnement de l’activité volontaire et automatique. Lors de la marche, le patient avance à petits pas, tête en avant avec l’impression qu’il va courir après son centre de gravité, les bras collé au corps. Au moindre obstacle, il va piétiner et se bloque. Une voix lente. Une écriture tremblée, lettres fines diminuant en taille (micrographie). Activité plus ralentie.

Voici donc les différents troubles que nous aurons à prendre en charge en kinésithérapie et vous-même dans la vie courante.

Mais, le parkinson ne vous évitera pas de subir les effets dus à l’âge :

Arthrose, colonne vertébrale dans son ensemble aggravée par les contractures musculaires. Douleurs des épaules. Constipation. Trouble de la ventilation thoracique.

Notre action aura pour principe de prévenir :

- Les raideurs : du rachis cervicodorso, du thorax en insistant sur le travail diaphragmatique ; des membres supérieurs et inférieurs.

- La proprioception debout cherchant à conserver ou à retrouver des appuis.

- La motricité oculaire : améliorer le réflexe occulomoteur.

- Le bien-être : dans ce corps qui bouge les efforts sont plus intenses, les massages sont appropriés mais pas une arme thérapeutique unique.

Malgré la chronicité du parkinson, l’ensemble médicaments, kinésithérapie et volonté, avec l’aide des accompagnants, ont permis un confort dans la durée.

Massages :

S’ils sont bénéfiques, ils ne sont pas un traitement global du Parkinson. Du fait des dyskinésies quasi permanentes les muscles se comportent comme ceux des sportifs et produisent de l’acide lactique, qui lui-même favorise les crampes et contractures. Alors, comme pour les sportifs, le massage est un acte essentiel mais pas unique dans le traitement kinésithérapie du parkinsonien.

Nous cherchons à détendre les contractures, tant au niveau du rachis cervical que du rachis lombaire sans oublier les épaules et les membres inférieurs et supérieurs. Pour cela, nous pratiquons des massages relaxant au début suivis de pétrissage modelage en obtenant une détente neuromusculaire, associé à la thermothérapie (enveloppements de boue ou utilisation d’infrarouges). C’est une préparation à la gymnastique.

Naturellement il existe une multitude de massages, n’en citer qu’un ne reflète pas l’éventail des techniques et leurs effets. Néanmoins ceux que j’ai décrits sont les plus rencontrés. Certaines techniques comme les techniques myotensives (polak) ou microkinésie présentent également un intérêt sachant qu’il ne s’agit que d’aide, la gymnastique ayant ma faveur.

Nous allons donc voir ensemble les buts recherchés et les moyens pour y arriver.

Mise en garde :

Avant de pratiquer ces exercices, chacun d’entre vous doit s’adresser à son médecin traitant ou à son neurologue (médecin référant) puis à son kinésithérapeute afin d’étudier le programme le plus approprié à votre état. Votre thérapeute vous guidera en vous montrant les exercices les plus appropriés en tenant compte du moment (fatigue, crantage, tremblements…).

Nous allons voir le type d’exercices en fonction de l’objectif recherché tel que défini au préalable.

Les raideurs du rachis cervico dorso lombaire :

Elles sont présentes dès le début de la maladie, mais l’âge et l’activité modérée rendent le diagnostic Parkinson difficile car qui n’a pas de raideurs passé 55 ans et un travail pénible. Si les massages décontracturant sont intéressants et même recommandés, ils ne doivent pas être le seul traitement, mais être un moyen favorisant la cessation de raideurs lors de phase off.

Par contre, la gymnastique de placements et de recherche de mobilité doit être privilégiée à la maison. Les nombreuses techniques (douces ex Pilates ou proprioceptives) permettent une réelle amélioration. Elles sont toutes réalisées avec un travail respiratoire diaphragmatique.

Je vous propose donc pour débuter un travail de positionnement :

- le sujet est debout, regarde droit devant, les jambes droites mais pas tendues, les bras le long du corps, le ventre légèrement rentré, les épaules ramenées en arrière. Respiration thoracique en recherchant l’écartement des côtes flottantes à l’inspiration : 15 fois

- sujet debout même attitude dos collé au mur, rechercher un étirement maximum du rachis en insistant sur la respiration et l’ampliation thoracique, jambes tendues. Durée : 2 à 3 minutes. La respiration en insistant sur l’expiration permet la détente musculaire.

- même position lever une jambe légèrement fléchie 5cm en avant sans se décharger sur la jambe d’appui. L’amplitude n’est pas important seul compte le placement.

Etirements des muscles du rachis cervical :

Même position, main droite sur la tempe gauche, tirer avec la main, en soufflant, la tête vers l’épaule droite. L’épaule gauche cherche à descendre comme si vous vouliez allonger le bras. Faire de même pour l’autre côté. 10 respirations.

Travail proprioceptif :

- les yeux : tout en marchant, prendre un point fixe latéral dans un couloir ou une grande pièce, marcher en regardant ce point tout en tournant juste la tête, pas le tronc. Faire 10 allers et retours.

- même exercice mais marche sur le côté en regardant toujours un point au mur en tournant la tête. 5 allers et retours.

- légèrement penché en avant, regarder en tournant la tête à droite et à gauche 10 fois de chaque côté.

Ces exercices contribuent également à une mise en œuvre du système vestibulaire responsable entre autre de l’équilibre.

Etirement du rachis dans son ensemble :

- debout tout en soufflant, mettre les mains derrière le haut de la nuque et descendre petit à petit en s’enroulant.

- à quatre pattes passer en position de prière et en soufflant s’étirer, les bras en avant. Pratiquer 20 fois.

- mains sur une table, se reculer un peu de telle façon à ce que les jambes et le buste fassent un angle proche de 90°, souffler en essayant de descendre les vertèbres dorsales et rentrer le ventre. Vous sentirez une tension dans les jambes et une brûlure au milieu des vertèbres dorsales. Attention, il faut démarrer fermement mais ne pas provoquer de douleurs intenses aux mollets et aux épaules.

- toujours devant une table ou un mur, en appuis avec les mains, chercher à descendre en bloc, sans cambrer ni courber le dos ni décoller les talons, le tout en soufflant pendant la descente vers le mur.

Tous ces exercices doivent être exécutés lentement.

Travail d’assouplissement des épaules et du thorax :

- sur le dos, prendre un bâton des deux mains et lever le bâton derrière la tête si possible, lentement en soufflant en montant et inspirant en descendant. Il ne faut pas provoquer de douleurs aux épaules.

- debout avec le bâton en avant chercher à exécuter des mouvements de pagayage pour provoquer une coordination du geste et une détente scapulo-humérale.

- debout ou assis, chercher à descendre les épaules et à emmener l’articulation scapulo-humérale en arrière, les omoplates ont tendance à se rapprocher sans se lever. Exercice difficile nécessitant un travail devant une glace et la correction d’une tierce personne.

- travail avec un ballon de plage, bras en avant, debout, chercher à tourner en bloc tout le haut du buste sans rotation de la tête ni du bassin. Cela améliore les fixateurs des omoplates et contribue à l’assouplissement du rachis dorsolombaire.

- debout, avec un ballon, passer ce dernier autour de votre corps et dans les deux sens.

Tous ces exercices tendent à lutter contre tous les types d’enraidissements ou de déviations, pas seulement dus à la maladie de Parkinson, mais à l’âge également. Vous remarquerez le rôle important que nous attribuons à la respiration.

Respiration : pourquoi insister sur la respiration ?

Comme vous le savez, la respiration permet les échanges gazeux entre le poumon et le cœur en apportant, notamment de l’O2 nécessaire aux fonctions vitales et permettant une meilleure fonction musculaire, particulièrement une détente, ce qui est prépondérant chez le parkinsonien, une amélioration des fonctions cérébrales et elle évite l’acide lactique, fréquente dans les muscles spasmés, cause de manque d’élasticité musculaire.

Mais l’effet piston du diaphragme qui monte et descend alternativement provoque un phénomène de chasse au niveau de l’intestin et de ce fait participe à l’amélioration du transit. C’est également un facteur dynamique pour la circulation au niveau du petit bassin et, de ce fait, améliore la circulation au niveau des membres inférieurs et même au niveau du thorax lors du retour diaphragmatique.

Ne pas effectuer quotidiennement ces exercices respiratoires, c’est diminuer l’action de la gymnastique de plus de 50%. Ces exercices peuvent être effectués au lit !

Respiration abdominale en gonflant le ventre sans compensation du dos.

Respiration thoracique en cherchant à faire rentrer l’air et en ouvrant le thorax, sans compensation de la colonne vertébrale, soit dos au sol.

Pertes de mobilité :

Il faut aussi parler du problème de la perte de mobilité, pas forcément l’apanage du parkinsonien, mais fréquemment rencontrée. C’est une réalité vécue par les aidants.

- 1‑La marche : elle doit être recherchée et aidée par différentes facilitations : aide auditive (métronome ou claquement des mains), aide technique en demandant au patient de lever les jambes de façon exagérée, aide de lignes sur la chaussée ou obstacle, balancement des bras comme un militaire lors d’un défilé. Ne pas hésiter de marcher en sous-bois ou dans les escaliers sachant qu’ils sont un élément facilitateur.

- 1‑Se lever d’un fauteuil : c’est le problème majeur pour tous les parkinsoniens et personnes âgées en générale. Il ne faut surtout pas tirer sur les bras, vous générerez des douleurs au parkinsonien mais vous allez surtout vous en provoquer au niveau de la région lombaire. La raison est simple le remède également. Le fait de se lever est un déséquilibre en avant. Pour se faire il faut passer les épaules en avant de l’axe des genoux et provoquer un mouvement vers le haut et en avant. L’aide d’un dossier de chaise ou un déambulateur est suffisante. Parfois on peut aider le patient en appuyant légèrement vers le haut au niveau de la 1ère vertèbre dorsale.

- 1‑La marche aidée : comme pour le lever, point n’est besoin d’effort important, il suffit de se positionner côté droit ou gauche du patient et de lui demander d’appuyer légèrement sur vos doigts, cela suffit pour obtenir une réaction entraînant la marche.

Conclusions :

Pitié pour les Parkinsoniens, cela ne sert à rien de la traîner, vous risquez un lumbago ou une douleur des rotateurs de l’épaule avec un conflit acromio humérale.

Ne cherchez pas à vouloir vous activer en période « off ».

N’en faites pas trop lorsque vous êtes en période « on ».

Si vous arrivez chez le kiné en période « off », profitez des massages ; il faut s’adapter à son état.

Faites la séance de kiné en période « on » : pour cela réalisez sur un semainier un relevé en marquant les différentes périodes et les prises de médicaments.

Texte de la conférence de Alain BOYER

Transmis par Raoul GRIFFAULT de l’APDS

Repris par Jean GRAVELEAU

Conférence du 26 avril 2008 à Nantes

Publié le 25 juin 2008 à 12:14Paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT n°33 – juin 2008

Cette conférence a abordé deux thèmes de Recherche :

la stimulation du cortex moteur dans la maladie de Parkinson,

les troubles digestifs et la maladie de Parkinson.

1 — La stimulation du cortex moteur dans la MP.

Le professeur Jean Paul N’GUYEN présente les deux modes de procédure envisagés. On intervient :

- soit par SMC (Stimulation Magnétique du Cortex). Il s’agit d’une stimulation transcrânienne parce que la bobine de stimulation est posée sur la peau et que les ondes traversent le crâne pour stimuler le cortex. On l’appelle répétitive car on délivre plusieurs impulsions de suite pendant 20 minutes, le plus souvent il n’y a qu’une seule séance

- Soit par SMtr : on utilise une électrode extradurale placée sous le cortex. La SMtr nécessite un acte chirurgical moins invasif que la Stimulation Cérébrale Profonde (SCP) qui consiste à implanter une électrode au niveau du noyau subthalamique.

La recherche clinique a commencé en Italie avec les professeurs A. ANTONINI ET A. LANDI à Monza-Milan, puis à Créteil avec les professeurs J.P. N’GUYEN et J.P. LEFAUCHEUR.

Les premiers résultats sont encourageants.

La SCM permet de traiter des patients qui étaient écartés de la SCP : plus âgés, 74 ans contre 61 ans (SCP), malades depuis plus longtemps 16 ans contre 11 ans (SCP), avec un déficit cognitif modéré, avec une Dopa sensibilité modérée, avec un cerveau fragile (risque de trajectoires modérées).

On constate :

Des améliorations :

- amélioration de la camptocormie (dos voûté);

- amélioration modérée de la bradykinésie (ralentissement moteur);

- amélioration modérée de l’hypertonie ;

- amélioration de la marche ;

- réduction de la fréquence de blocage ;

- réduction des dyskinésies ;

- réduction des doses de L‑Dopa.

Pas d’améliorations significatives :

- tremblement ;

- équilibre ;

- dysautonomie ;

- troubles cognitifs ;

- pas de complications psychiatriques.

Effets secondaires :

- légère augmentation de poids ;

- pas de complications chirurgicales.

Quelques commentaires :

- la SCM est moins efficace que la SCP, elle apporte une amélioration de 30 à 40% UPDRS III, (Unified Parkinson Disease Rating Scale, mesure pour quantifier la progression de la maladie);

- elle est moins risquée que la SCP ;

- elle est beaucoup moins invasive ;

- elle peut être appliquée uni ou bilatéralement.

Conclusions :

- La SCM peut efficacement améliorer les troubles moteurs de la MP ;

- elle peut participer à une meilleure sélection des candidats à la SCP ;

- on peut envisager un traitement au long cours par la SMT.

Lors de la séance de question-réponse, le professeur N’GUYEN précise que nous sommes encore au stade de la Recherche. Reste à préciser les lieux d’applications et à trouver les meilleurs paramètres. Mais cette nouvelle technique est prometteuse, car la SCP ne reste possible qu’à des patients qui répondent à des critères précis (âge, réponse à la L‑Dopa, MP sévère, pas de troubles cognitifs,…).

Au sujet de la SCP (stimulation profonde), le professeur DERKINDEREN a souligné que cette stimulation ne traite que les symptômes et essentiellement les signes moteurs. Quand un parkinsonien est neurostimulé on va améliorer le côté moteur, mais on ne connaît pas l’évolution de la maladie, car la maladie est beaucoup plus complexe que le simple côté moteur. On peut déjà noter les effets secondaires de la stimulation : apathie, déprime ou excitation. Quand on procède aux réglages de la neurostimulation, on agit sur les signes moteurs (lenteur des gestes, rigidité, tremblements…). Toutefois, il est maintenant bien montré que la stimulation a aussi des effets psychologiques et comportementaux, d’où la demande des Parkinsoniens de la mise en place d’une cellule psychologique de suivi des neurostimulés.

2 — Les troubles digestifs dans la Maladie de Parkinson

Le professeur Michel NEUNLIST présente les grandes lignes des avancées 2007/2008 qui vont être abordées :

- le développement du projet de recherche de Tanguy CHAUMETTE (bourse CECAP);

- l’INSERM U 913, neuropathies du système nerveux entérique et pathologies digestives.

Ce travail se faisant en collaboration avec le professeur Pascal DERKINDEREN, il se félicite de la transversalité qui allie la recherche fondamentale et la recherche clinique.

Un bref rappel : le système nerveux entérique, considéré comme le deuxième cerveau, est le plus ancestral car dès l’origine il a servi à la capture des nutriments. Aujourd’hui, il comprend 1000 millions de neurones et 1 milliard d’astrocytes. Le tube digestif est constitué du plexus myentérique qui contrôle la motricité et le plexus sous-muqueux qui contrôle la fonction d’absorption et de sécrétion

Donc deux grands axes de recherche. Mieux connaître l’atteinte du système nerveux pour :

- comprendre et prendre en charge les troubles digestifs

- comprendre l’origine et le développement de la Maladie de Parkinson ;

Les troubles digestifs et la maladie de Parkinson.

Tanguy Chaumette, doctorant en sciences à l’U913 rappelle que les troubles digestifs chez le parkinsonien vont de la réduction de la fréquence de déglutition jusqu’à la constipation, car la motricité est défectueuse. Pour mieux comprendre les troubles digestifs des patients parkinsoniens, il est indispensable d’étudier l’atteinte digestive dans les modèles animaux de MP. Nous avons montré au laboratoire dans un modèle de singe parkinsonien, qu’il existait une perte des neurones à dopamine dans le système nerveux entérique de ces singes parkinsoniens. En parallèle, une augmentation des neurones produisant du monoxyde d’azote, qui ont un effet relaxant est noté chez ces singes. Ces anomalies pourraient être à l’origine de troubles digestifs et leur mise en évidence devrait permettre, à terme, de mieux prendre en charge les problèmes digestifs des parkinsoniens.

Comprendre l’origine et le développement de la MP

Thibaud Lebouvier, neurologue, doctorant en sciences à l’U913, nous rappelle qu’à l’apparition des symptômes de la MP, il y a une perte de 70% des neurones dopaminergiques de la substance noire. La mort neuronale est due à une accumulation d’une protéine, l’alpha-synucléine que l’on trouve dans des inclusions cytoplasmiques appelées corps de Lewy. Le système nerveux entérique est atteint précocement au cours de la MP, bien avant la substance noire. D’où l’idée d’orienter la recherche vers l’utilisation de biopsies obtenues par coloscopie pour procéder à un dépistage précoce de la MP.

Le mot de la fin revient au professeur P DERKINDEREN. Il se réjouit des avancées de la recherche tout en nous précisant que la recherche sur le système nerveux entérique reste une grande spécialité de l’INSERM de Nantes car actuellement peu de monde travail sur le sujet. Cependant, nous avons des contacts intéressants en Espagne, à Barcelone, où les recherches sont menées sur des souris rendues parkinsoniennes.

Ensuite nos intervenants se sont prêtés au jeu des questions-réponses. Pour clore la séance Jacqueline GEFARD a remis le chèque de CECAP-Recherche à Tanguy CHAUMETTE ;

En remerciement, nous avons remis à chacun un joli bouquet de muguet.

Par Guy SEGUIN, président de l’ADPLA

ass.adpla@wannadoo.fr

Parkinson et idées fausses

Publié le 15 novembre 2007 à 12:53Paru dans LE PARKINSONIEN INDÉPENDANT N°30 – septembre 2007

| La maladie de Parkinson est une maladie du 3ème âge | FAUX |

| Le tremblement est toujours associe au Parkinson | FAUX |

| Les gens qui tremblent ne sont pas tous Parkinsoniens | VRAI |

| La maladie de Parkinson est héréditaire | FAUX |

| La cause de la maladie reste inconnue et multi-factorielle | VRAI |

| On vit mieux avec le Parkinson depuis l’avènement de la DOPA | VRAI |

| La maladie de PARKINSON n’induit ni fatigue, ni douleurs | FAUX |

| la maladie de PARKINSON induit irrévocablement un Handicap | VRAI |

| Le Handicap lié au PARKINSON est Permanent | FAUX |

| La chirurgie permet de guérir la maladie par l’implantation d’électrodes | FAUX |

| La maladie de PARKINSON n’induit qu’une gêne motrice | FAUX |

| Tous les malades présentent les mêmes symptômes | FAUX |

Mal connue du grand public, la Maladie de Parkinson est très souvent associée à des idées fausses. Tout le monde peut comprendre ce que représente le handicap des non voyants, des paralysés, des sourds … Il n’en est pas de même pour la MP, les symptômes étant moteurs et psychiques, intermittents dans la journée, déroutants pour l’entourage… et donc bien difficiles à comprendre pour une personne bien-portante.

S’il fallait retenir 10 idées fausses à combattre sur la M.P, voici celles que je retiendrais :

1- La maladie de Parkinson est une maladie du 3ème âge : FAUX

L’âge moyen au moment du diagnostic est de 57 ans … Ce qui signifie que, statistiquement, un parkinsonien sur 2 a moins de 57 ans au moment du diagnostic… C’est donc — en principe — un actif et non un retraité. En fait 10 à 15 % des parkinsoniens ont 40 ans ou moins au moment du diagnostic. De plus, il semblerait que les parkinsoniens juvéniles sont de plus en plus fréquents …

Puisqu’on est dans les statistiques, on sait que l’évolution moyenne de la maladie ne permet plus le maintien de l’activité professionnelle au bout de 7 à 8 ans. Et pendant ces 7 à 8 ans, l’activité est souvent réduite à un temps partiel. Evidemment, si on est chirurgien, dentiste, ou encore visiteuse médicale ou VRP, ou encore fonctionnaire … le maintien de l’activité professionnelle ne pose pas tout à fait les mêmes problèmes.

2 — Le tremblement est toujours associe au Parkinson : FAUX

L’équation tremblement = Parkinson est tellement ancrée dans l’esprit des gens que :

- peu de gens savent qu’on peut être parkinsonien sans présenter le moindre tremblement, notamment au début de la maladie,

- peu de gens savent qu’on peut être un « grand trembleur » sans pour autant être Parkinsonien …

En fait, le tremblement est bien le signe le plus visible et donc le plus gênant socialement, mais l’akinésie (mouvements lents voire impossibles), et l’hypertonie (raideurs des muscles) sont les signes moins visibles mais qui entraînent plus sûrement le handicap. D’autres symptômes sont également fréquents au cours de l’évolution de la maladie : l’insomnie, la dépression, l’hypotension, la constipation, l’hypersalivation, les difficultés d’élocution, les problèmes d’équilibre, le ralentissement psychomoteur… et la fatigue quasi permanente…

3- La maladie de Parkinson est héréditaire : FAUX

On pense de plus en plus à une cause mixte de déclenchement de la maladie : susceptibilité génétique à un facteur de l’environnement (lequel ?). En fait, le caractère héréditaire est très peu marqué (même s’il existe des familles de parkinsoniens). Les observations effectuées sur les jumeaux confirment le caractère très peu héréditaires de la MP. Cependant,c’est une maladie fréquente (1 sur 1000), avec laquelle on peut vivre de nombreuses années, ce qui explique que l’on peut retrouver plusieurs cas de Parkinson dans une famille.

4- On vit mieux avec le Parkinson depuis l’avènement de la DOPA : VRAI

La L‑DOPA, découverte dans les années 60, a certes révolutionné la qualité de vie des parkinsoniens. Avant la DOPA, les malades devenaient grabataires en moins de 10 ans et ne survivaient pas au delà.

La L‑DOPA est le médicament le plus efficace pour pallier aux symptômes moteurs du Parkinson. Son action est très efficace les 1ères années de traitement, puis son effet s’amenuise au fur et à mesure que les neurones de la substance noire meurent. Ceci se traduit par les fameuses fluctuations motrices en cours de journée, qui se traduisent par des périodes OFF (mouvements lents voire bloqués, parole difficile, crampes etc.) alternant avec des périodes ON (mouvements désordonnés ou dyskinésies) en fonction des heures de prises des médicaments.

En conclusion, on vit mieux avec la L‑DOPA qu’avant, mais la qualité de vie se dégrade tout de même progressivement. On ne sait pas encore guérir le Parkinson.

5- La maladie de PARKINSON n’induit pas de fatigue, ni de douleurs : FAUX

Au moment du diagnostic, lorsque mon médecin généraliste m’a affirmé que la MP ne faisait pas souffrir, j’ai été rassurée…

Mais, j’ai rapidement déchanté… Les crampes, raideurs musculaires et douleurs quasi-permanentes au niveau de la nuque sont des douleurs chroniques, en général peu aigues (sauf pour les crampes !). Non, on ne peut pas dire que la MP ne fait pas souffrir …

La fatigue : Je dirais qu’il s’agit d’un symptôme majeur de la MP, celui qui ne vous lâche pas d’une semelle, du matin au soir, une asthénie de tous les instants. Tout fatigue : parler, se déplacer, écouter une conversation, marcher, lire, manger, répondre au téléphone, sourire, chercher des papiers dans son sac, rendre la monnaie etc. La MP c’est épuisant, car vos moindres gestes et vos moindres paroles ne sont plus sous « pilotage automatique ». Tout doit être pensé « comme si c’était la première fois ».

La fatigue et l’hypertonie entraînent fréquemment une perte de poids qui peut être importante.

6- Le HANDICAP lié au PARKINSON est PERMANENT : FAUX

7 — La maladie de PARKINSON induit irrévocablement un HANDICAP

Être parkinsonien, c’est être handicapé à temps partiel …

Allez faire comprendre cela au quidam dans la rue … que par moments les parkinsoniens sont bloqués, incapables d’initier un mouvement et par moments, au contraire les mouvements sont aisés, voire involontaires (dyskinésies).

Que faire un pas pour franchir une porte, c’est difficile, mais grimper l’escalier c’est facile… Que parler et se faire comprendre n’est pas possible par moments et possible à d’autres…

Un handicap à temps partiel, qui gêne l’activité normale quotidienne, est peu compatible avec l’activité professionnelle, et n’est pas toujours reconnu comme un réel handicap par les bien-portants.

Déroutant, non ?

8- La maladie de PARKINSON peut être guérie par l’implantation d’électrodes dans le cerveau : FAUX

La stimulation du noyau sous thalamique permet de réduire significativement les symptômes majeurs de la MP : tremblement, akinésie et hypertonie.

Seule, une petite majorité de parkinsoniens environ 15 % sont « éligibles » à une stimulation, car ils doivent correspondre à certains critères, notamment réagir favorablement au traitement dopaminergique, et ne pas présenter de troubles cognitifs ; les heureux élus devront attendre plusieurs années avant de pouvoir être opérés, car il y a trop de malades potentiels par rapport aux possibilités d’opérations en neurochirurgie.

Il faut retenir que 15 % des malades sont concernés par une amélioration des symptômes « moteurs » exclusivement.

9 — La maladie de PARKINSON n’induit qu’une gêne motrice : FAUX

Des troubles psychiques telles que la dépression, le ralentissement psychomoteur et l’insomnie sont fréquemment associés. Les médicaments peuvent induire également des troubles tels que les hallucinations ou la confusion mentale.

La gêne sociale peut être très importante : les tremblements, les mouvements involontaires, les difficultés d’élocution, le visage figé sont autant de « murs » entre les Parkinsoniens et leur entourage et gênent les relations sociales.

Des troubles divers telles que l’hypersudation, l’hypersalivation, la constipation, le manque d’équilibre sont fréquents.

10 — Tous les malades présentent les mêmes symptômes : FAUX

Il n’existe pas deux Parkinsoniens identiques : les symptômes majeurs ne sont pas les mêmes, leurs criticités, l’évolution de la maladie sont différents.

Le traitement qui réussit à Pierre ne marche pas avec Paul. Comment voulez-vous que les neurologues y retrouvent leur latin ?